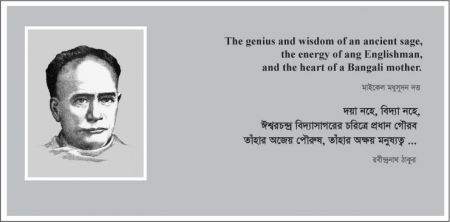

[গত ২৯ জুলাই ছিল বাংলার তথা ভারতীয় রেনেসাঁর প্রধান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম প্রয়াত অধ্যাপক আলী আনোয়ার স্যারের লেখাটি। এটি নেওয়া হয়েছে 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিক' বিদ্যাসাগর সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ১৯৯৭) থেকে।]

১২৭৬ সালের ২৫ অগ্রহায়ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনদের এক গুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন। এক গভীর বেদনা ও তিক্ততায় নিষিক্ত এই সব চিঠি। তিনি তাঁর পরিবার ও আত্মীয়বর্গের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন এই সব চিঠির মাধ্যমে। কিন্তু শুধু পরিবারের সঙ্গেই বিচ্ছেদ নয়, তার চতুর্পার্শ্বস্থ সমাজের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে এক স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়ার সঙ্কল্পও প্রকাশিত হয়েছে এই চিঠিগুলোতে। চিঠিগুলোর একটিতে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর মাকে লেখেন : ‘নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এখন স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি।’ চিঠি শেষ করেছেন এই বলে যে, ‘আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনার চরণসেবা করিয়া চরিতার্থ হইব।’ ঐ একই দিনে তাঁর পিতাকেও একটি পৃথক চিঠিতে প্রায় একই ভাষায় একই অনুভূতি প্রকার করেছেন। তবে ঐ চিঠিতে তাঁর নির্বেদ ও নৈরাশ্যের এক কারণও নির্দেশ করেছেন : ‘সংসার বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।’ এই চিঠিতে অবশ্য ‘সকলকে’ বলতে বিদ্যাসাগর পরিবারের সকলকে বুঝিয়েছেন। দুই বছর আগে বীরসিংহ গ্রামে পিতামাতার জীবৎকালেই তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। ভাইয়েরা প্রত্যেকেই পৃথগন্ন হয়েছেন এবং সম্পত্তির আলাদা অংশ দাবী করেছেন, যদিও সম্পত্তি বলতে সবটাই বিদ্যাসাগরের একার অর্জিত সম্পত্তি। বিদ্যাসাগরের বিরক্তি ও তিক্ততার সবচেয়ে বড় কারণ হয়েছে তাঁরই তৃতীয় ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের বিদ্যাহীন, গুণহীন, আদর্শহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা সত্ত্বেও তার প্রতি পিতামাতার স্নেহান্ধ প্রশ্রয়। ঈশানচন্দ্র উপর্যুপরি ঋণ করেই চলেছেন আর তা শোধ করতে হচ্ছে বিদ্যাসাগরকে। পিতা লিখে পাঠিয়েছেন : ‘তাহার অনেক ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া পাঠাইবে।’ বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন : ‘ইতিপূর্বে একবার তাহার যথেষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে কোন কর্মের ভার দিব বলিয়াছিলাম : সে কোন কর্মে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করে নাই।’ বিদ্যাসাগর তিক্ততা ও বিরক্তি বোঝা যায়। বিশেষ করিয়া যখন বিদ্যাসাগরের আয় কমে আসছে এবং বিধবাবিবাহের ব্যয়ভার সঙ্কুলান ও অন্যান্য দানধ্যানের কারণে বিদ্যাসাগর ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। বিষাদের এটাও একটা কারণ। পিতার একই চিঠিতে তিনি লিখছেন : ‘কার্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্ত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। ... আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।’

তাঁর স্ত্রী দিনময়ী দেবীকে লিখেছিলেন : ‘আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে আর আমার সে বিষেয় অণুমাত্র স্পৃগা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ...। এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি ...। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনাপূর্ব্বক চলিলে তদ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক।’ দিনময়ী দেবী তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহে [আগস্ট, ১৮৭০] মর্মাহত হয়েছিলেন এবং এ জন্য স্বামীকে সম্ভবতঃ কখনোই ক্ষমা করতে পারেন নি, যদিও এ বিয়ে নারায়ণচন্দ্রের স্বীয় পছন্দ ও উৎসাহানুকূল্যেই হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় নয়। বিদ্যাসাগর অবশ্য অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিয়েতে তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রেরও মত ছিল না। বিদ্যাসাগর তাঁর ভাইকে লিখেছিলেন : ‘আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।’ সেই পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭১ সালে পৃথগন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

নারায়ণচন্দ্রের কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর কম আঘাত পান নি। দীর্ঘকাল পরে কৃষ্ণনগরের উকিল যদুনাথ রায়ের পুত্র-বিয়োগের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাঁর পত্রে একটি বাক্য লেখেন যার পেছনে সম্ভবতঃ তাঁর নিজের পুত্র সংক্রান্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কাজ করেছে। তিনি লিখেছেন : ‘পিতা ও মাতা হওয়া অপেক্ষা অধিকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। পিতামাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী করেন, এরূপ পুত্র অতি বিরল, কিন্তু অসদাচরণ ... প্রভৃতি দ্বারা পিতামাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন এরূপ পুত্রের সংখ্যাই অধিক।’ পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই তিক্ত হয়েছিল যে তিনি তাঁর সম্পত্তির বিলিবণ্টন সংক্রান্ত শেষ উইলে প্রায় তিপ্পান্নজন আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত, বন্ধুবর্গ প্রমুখের জন্য বৃত্তি, মাসোহারা ও আর্থিক সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে স্পষ্টভাষায় লেখেন : ‘আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এ জন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ ... ... আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা ... এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।’ বিদ্যাসাগর উইলে পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ ভবসুন্দরীর জন্য মাসিক ১৪ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ঐ একই তারিখে অর্থাৎ ১২৭৬ সালের ২৫শে অগ্রহায়ন অন্যান্য পত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্বগ্রামের গদাধর পালকে একটি চিঠি লেখেন এবং তাতে লেখেন যে, ‘নানা কারণ বশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান এই জন্য তোমাদ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি ...। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরূপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি ... ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। ...’

অবশ্য ১২৭৬ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিংহ গ্রামে মুচিরাম শর্মার সঙ্গে মনোমোহিনী নামক এক বিধবার বিবাহকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর অনুজ ভ্রাতৃদ্বয় দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের এক দুঃখজনক বিরোধ উপস্থিত হয়। কথিত যে, মুচিরাম-মনোমোহিনী তাঁদের অঞ্চলের দোর্দ্দপ্রৈতাপ বিধবাবিবাহবিরোধী জমিদার হালদারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাণভয়ে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর পরিবারের ভাইদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও বিয়েতে সহায়তা কামনা করেন। এর আগেই অন্য একটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের অপরাধে ঐ জমিদার বিদ্যাসাগরের শ্বশুরকে অপমান করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাইয়েরা এই মুচিরামকে আশ্রয় দেন ও বিবাহে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে জমিদারের তরফ থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কথা আদায় করেন যে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিদ্যাসাগরের বীরসিংহায় উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই তাঁর ভাইয়েরা তাঁদের প্রতিবেশী একজনের বাড়িতে বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে গোপনে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পরের দিন ঐ অনুষ্ঠানের কথা জানতে পেরে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত রুষ্ট হন। তিনি তাঁর ভাইদের বলেন যে, ‘তোমরা তাহাদের (হালদারদের) নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য, এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে আমার যতদূর মনঃকষ্ট দিতে হয়, তাহা তোমরা দিয়াছ। যদি তোমাদের একান্ত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে ভিন্ন গ্রামে গিয়া বিবাহ দিলে এরূপ মনকষ্ট হইত না। ... আমি তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম। ... অদ্য হইতে আমি দেশত্যাগ করিলাম।’ বিদ্যাসাগর সে রাতে অন্নগ্রহণ করেন নি এবং শম্ভুচন্দ্রের ভাষায় ‘পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়িঘর চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।’ ১২৭৬-এ লিখিত ঐ পত্রগুচ্ছের পরে প্রায় বাইশ বছর বিদ্যাসাগর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কখনো আর বীরসিংহ গ্রামে ফিরে যান নি।

তাঁর ঐ সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্তে ক্রোধ বা তিক্ততা যতটা ছিল, বিষাদ ও অভিমান তার চেয়ে কম ছিল না। তিনি পিতাকে লেখা চিঠিতেই লিখেছিলেন : ‘যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম।’

২

কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিষাদকে শুধু পারিবারিক বিরোধ ও আশাভঙ্গের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বৃহত্তর সমাজের বিরোধিতা ও তজ্জনিত আশাভঙ্গেরও ভাগ বিদ্যাসাগরের জীবনে কম ছিল না। যদিও ‘সম্বাদ ভাস্বর’ পত্রিকা ১৮৫৬ সনের ৭ই ডিসেম্বর প্রথ আইনানুমোদিত বিধবাবিবাহ [শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে কালীমতি দেবীর] প্রসঙ্গে লিখেছিল : ‘বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য মানুষ নহেন। জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগৃহীত পাত্র অথবা কৃপানিধান পরমেশ্বর এতদ্দেশীয় বিধবাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে স্বয়ং ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিলেও বলা যাইতে পারে।’ এবং ‘তত্ত্ববোধনী’ পত্রিকা লিখেছিল : ‘শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় অদ্বিতীয় তিতিক্ষা তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার অতি প্রধান কারণ।’ একই সময়ে নিন্দা ও অশ্লীল কুৎসাও কম জোটে নি। বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার পেছনে নিন্দুকেরা তার নিজস্ব স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনা দেখতে পেয়েছেন : ‘আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্পবয়স্কা বিধবাদিগকে বাড়িতে আশ্রয় দেই।’ শারীরিক আক্রমণ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারাও তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অমিত তেজ, সাহস ও মনোবলসম্পন্ন এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিকে ভয়ভীতি, নিন্দা বা কুৎসা দ্বারা দমিত করা যায় নি। দমিত করা যায় নি ঠিকই, কিন্তু একেবারেই কি তাঁর মনের ওপরে কোন ছাপ পড়ে নি? সেটাই বিচার্য।

প্রতিপক্ষের নিন্দা ও কুৎসাকে তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সমাজের বিরোধিতাকে মোকাবেলা করেছিলেন অকুতোভয়ে, কিন্তু আঘাত পেয়েছিলেন স্বপক্ষীয়দের কাছ থেকেই। সে আঘাত যেমন অপ্রত্যাশিত ও অপ্রত্যক্ষ, তেমনি তা গভীর, গোপন ও অন্তঃক্ষরা। সমাজ সংস্কারে যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছেন, যাঁদের জেনেছেন মিত্র বলে, সামাজিক প্রতিরোধের মুখে তাদের অনেকের পশ্চাদপসরণ ও আন্তôরিকতার অভাব, অমনোযোগ, দার্ঢ্যহীনতা, স্ববিরোধিতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে আহত করেছে অথচ তা সবসময় বলতে পারেন নি আবার উপেক্ষাও করতে পারেন নি। এ রকম নীতিভ্রষ্টতার সঙ্গে যে ঈশ্বরচন্দ্রের একেবারে পরিচয় ছিল না তা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৫-তে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বই প্রকাশের কিছুদিন আগে কলকাতার পটলডাঙার শ্যামাচরণ দাস নিজের বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবার মানসে স্বপক্ষ পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহের এক চেষ্টা করেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের ভাষায় : ‘তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল। ... কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কিছুদিন পরে তাঁহারাই আবার বিধবাবিবাহের বিষয় বিদ্বেষী হইয়া উঠেন।’ এই পণ্ডিত সমাজ ছিলেন বিদ্যাসাগরের চোখে এক অবক্ষয়ী সমাজের ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল অতীতমুখীন পরজীবী এক সম্প্রদায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বন্ধু ও সমর্থকরা ছিলেন নতুন সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষিত, ভবিষ্যদমুখীন এক স্বপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত, যাঁদের পেশাগত স্বাধীনতা যেমন ছিল অনেক বেশী, তেমনি সনাতম সমাজের আনুকূল্যের প্রয়োজনও ছিল ততটাই কম। অথচ তাঁদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে তাঁদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা বিদ্যাসাগরকে বিস্মিত করেছিল।

রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টাকে সবসময় সমর্থন করে এসেছেন। বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহুবিবাহ নিবর্তক আইনের একটি খসড়াও তিনি তৈরী করেছিলেন। এহেন রমাপ্রসাদ রায় বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের পর যখন প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হল তখন নানা অজুহাত দেখিয়ে ঐ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলেন। বিদ্যাসাগর এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে দেখা করে খুব খোলাখুলি তাঁর বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। চলে আসার সময় দেওয়ালে টানানো রামমোহন রায়ের ছবিটার দিকে নির্দেশ করে বলেছিলেন : ‘ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।’ তবে রামপ্রসাদই যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তা নয়। বিধবাবিবাহ-সমর্থক আরো অনেকেই, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ধনী বড় লোক যাঁরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিতিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি উপস্থিতি সংক্রান্ত একটি প্রতিজ্ঞাপত্রেও স্বাক্ষর করেছিলেন – তাঁরাও শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হন নি।

ব্রাহ্মসমাজ সদস্য গুরুচরণ মহলানবীশের বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টায় তাঁর প্রাণ সংশয় দেখা দিলে তাঁকে কলকাতায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়। এই বিয়ের প্রধান আয়োজক ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। নিমন্ত্রণপত্রও তাঁর নামেই ছাপা হয়। কিন্তু প্রতিপত্তিশালী রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের প্রবল বিরোধিতার মুখে সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে বিজয়কৃষ্ণ ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর হিন্দুমতে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাতে সম্মত হয় নি। পরে ব্রাহ্ম মতেই ঐ বিয়ে হয়।

বিদ্যাসাগর যখন বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করছিলেন তখন কেশব সেন ছিলেন তাঁর উৎসাহী সমর্থক। কেশব সেন তখন ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণ প্রগতিপন্থী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত ১৮৬৬ সনে আদি কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে যুক্তিবাদী, উন্নতিশীল ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপিত হল। কিন্তু ১৮৭২ সনে প্রণীত ‘সহবাস সম্মতি আইনে’র এই বিপ্লবী সমর্থক কিছুদিন পরেই তাঁর নাবালিকা কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে পরে সমস্ত নীতি বিসর্জন দিয়ে ঐ প্রস্তাবে সম্মতিই জানালেন না, পাত্রপক্ষের অভিপ্রায় অনুযায়ী হিন্দুরীতি ও সংস্কার অনুসরণ করে বিয়ের অনুষ্ঠানও করলেন। ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিদ্রোহের সূচনা হল। ১৮৭৮ সনে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে’র প্রতিষ্ঠা হল। এই তিনটি দৃষ্টান্তই বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে আহত করেছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের ব্যবহারের পেছনে তিনি যদি দেখেছিলেন আন্তôরিকতার অভাব ও বিশ্বাস হননের দৃষ্টান্ত, তবে বিজয়কৃষ্ণের ব্যবহারে বাগাড়ম্বর ও নৈতিক পৌরুষহীনতা এবং কেশব সেনের স্ববিরোধিতার মধ্যে ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতি লোভ তথা delusion of grandeur-এর পায়ে আত্মসমর্পণ। উদাহরণের এখানেই শেষ নয়। মেদিনীপুরে কেদারনাথ দাস যিনি একদিন উৎসাহী হয়ে বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন, তিনিই দুই বৎসর পরে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ‘সোমপ্রকাশ’ এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছিল : ‘অদ্য দুই বৎসর হইল এখানে যে দেশহিতকর (বিধবাবিবাহ) কার্য হইয়াছিল, তাহার প্রায় ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস ইহার প্রধান উদ্যোগী হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার পর আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া কন্যা ও বর উভয় ঘরের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় অতি শ্রীঘ্রই ইহার মূলোচ্ছেদ হইবে।’ অবশ্য বিধবাবিবাহকারী দম্পত্তি এবং তাহাদের বন্ধুবর্গ, সমর্থক ও সংগঠকদের ওপর ক্ষমতাদর্পী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নানারকম নির্যাতন পরিচালনা করতে থাকেন। অনেককে এমনকি হত্যার হুমকি দেওয়া হয়, বিপিন পালকে যেমন। তাদেরই প্ররোচনায় অনেককেই একঘরে করা হয়। ‘বামাবোধিনী’ লেখে : ‘এতৎ ব্যাপারে অনুষ্ঠাতৃগণ সমাজচ্যুত হইয়া মর্যাদাভ্রষ্টরূপে বসতি করে।’ বামাবোধিনী তার কারণও নির্দেশ করেছে : ‘সাধারণ লোক যুক্তি বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে।’ ফলত বিপক্ষতা, বিদ্বেষ ও নির্যাতনের ঐ পরিমণ্ডল অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ফিরে আসেন এবং সন্তান-সন্তôতিদের ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার পথ অবলম্বন করেন। খাটুরিয়ার জমিদার হালদার গোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কি শর্তে রফা হয়েছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁরা যে একটি আতঙ্কের পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন এবং মুচিরাম দত্ত এবং মনোমোহিনীর যে প্রাণ সংশয় হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

বিরোধিতা যে কেবল বিধবাবিবাহ বা বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রেই এসেছিল তাই নয়। এমনকি স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ রচনা করা হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে বারাসাতে যখন প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন ঐ ব্যক্তিদের সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। এমনকি ঐ বিদ্যালয়েই কর্মরত একজন শিক্ষক হরিদাস বাবু ঐ নারী-শিক্ষাবিরোধী কার্যক্রমে যোগ দিয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার অবশ্য রোধ করা গেল না, বিশেষ করে ১৮৫০ সাল থেকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংযোগ সুবাদে নারী-শিক্ষা প্রসারে তাঁর উদ্যোগ একটি ব্যাপক কার্যক্রমেরই সূচনা করল। বাংলার ছোটলাট হ্যালিডের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ অবশ্য বিদ্যাসাগরের কার্যক্রমের পেছনে অনুকূল বাতাবরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন জুগিয়েছিল। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সেজন্যেই বিদ্যাসাগরের আশাভঙ্গের তীব্রতাও এইখানে যে, তাঁর সহযাত্রী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ব্যবহারের মধ্যে যে পারম্পর্য, সাহস ও নিষ্ঠা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তা তিনি দেখতে পানি নি, বিশেষ করে সামাজিক সন্ত্রাস, নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত ছিল সে সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী রইলেন উদাসীন অথবা অক্ষম। সোমপ্রকাশও আগস্ট ১৮৮০ সনে লেখে যে : ‘যদি শিক্ষিতরা তৎকালে জড়বৎ ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না করিয়া সজীবতা প্রদর্শনপূর্বক তাহার সহায়তা করিতেন এতদিন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিত।’

বিদ্যাসাগর একটির পর একটি সংস্কার কার্যক্রমে হাত দিয়েছেন আর একটির পর একটি বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটেছে। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন তার কিছুকাল আগে থেকেই এ নিয়ে, বিশেষ করে কুলীন প্রথা নিয়ে সামাজিক সমালোচনা শুরু হয়। এমনকি কলকাতার ‘সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভা’ও ঐ কুপ্রথা রোধ করার জন্য আলোচনার অবতারণা করনে এবং এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মত সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। বিদ্যাসাগর এতে আশান্বিত হয়ে ঐ আন্দোলনের পেছনে শাস্ত্রীয় সমর্থন প্রদর্শনের উদেশ্যে ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ বলে একটি পুস্তিôকা রচনা করেন এবং ঐ গ্রন্থে ধর্মরক্ষিণী সভার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ঐ সভার পরিচালক ও সদস্যবৃন্দের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রগতিপন্থী পণ্ডিত তারানাথ তাঁর কন্যাকে বেথুন স্কুলে পড়তেও দিয়েছিলেন। এঁরা দু’জন একসময় বহুবিবাহপ্রথাবিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদনেরও পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৮৬ সনে বিদ্যাসাগর ঐ বিষয়ে সরকারের কাছ আবেদনের উদ্যোগ নিলে তিনি আশা করেছিলেন এঁদের সমর্থন তিনি পাবেন। কিন্তু কার্যত বিপরীতটাই ঘটলো। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহুবিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় এটাই প্রমাণের চেষ্টা করলেন। তবে এই প্রথা শাস্ত্রসম্মত হলেও ‘যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস’ বলে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু এর নিরাকরণার্থে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করলেন না : ‘শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আস্তে আস্তে উঠে যাবে : অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই। সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না।’ ১২৭৮ সালে ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশিত ঐ রচনায় যে ভাষায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন সেটাই লক্ষ্যণীয়। তিনি লিখেছিলেন : ‘বিদ্যাসাগর ‘বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যে রূপে শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়ো দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।’ এ জাতীয় অপবাদ অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়ও শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ‘বিধবা ধর্মরক্ষা’ নামক পুস্তকে লিখেছিলেন : ‘উনি ঋষি বচনের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া অযথা অর্থপ্রকাশে হিন্দুসমাজকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ...।’

সনাতন প্রথায় শিক্ষিত ও সনাতন জীবনাদর্শে সংলগ্ন পণ্ডিত সমাজ তাঁকে আক্রমণ করবেন এটা বিদ্যাসাগরের কাছে হয়তো অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিনি যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার তীব্রতায় এবং কখনো কখনো রুচিহীনতায় বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই বিস্মিত ও গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – এঁদের আক্রমণের ক্রমান্নয়ী উত্তুঙ্গতা তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেমন তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিতর্কে পূর্বোক্তদের সমর্থন করে লিখেছিলেন : ‘সোমপ্রকাশ সম্পাদক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভয়ে প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অসার যুক্তিদ্বারা আত্মসমর্থন চেষ্টা পাইয়াছেন ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়।’ দ্বারকানাথ ভয় পেয়ে অসার যুক্তি চয়ন করেছেন, ভয় না পেলে সারবান যুক্তি প্রয়োগ করতেন – এটাও কম বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নয়। তারানাথের মত পরিবর্তন সম্পর্কে ভূদেব লেখেন : ‘তর্কবাচস্পতি মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে বহুপরিণয় নিবারণার্থে রাজবলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাহাকে তাহা চিরকালই করিতে হইবে? ... তাহার বুদ্ধির কি ক্রমশঃ বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে মতের পরিবর্তন হয় না?’

১৮৬৭ সনে বঙ্গপ্রদেশের ছোটলাট বহুবিবাহ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এর সদস্যরা ছিলেন বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র ও রমানাথ ঠাকুর। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ একসময় আইন প্রণয়নের পক্ষে বিদ্যাসাগরের আবেদনকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু এখন কমিটির সদস্য হিসেবে আইন প্রণয়নের বিপক্ষে মত দিলেন। বিদ্যাসাগরের জন্য এটা কম হতাশাব্যঞ্জক নয়। বিদ্যাসাগরের অন্য বিশিষ্ট বন্ধু কৃষ্ণদাস পাল বহুবিবাহ নিবর্ত্তন আইনের সহায়তা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন এবং ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর যে আবেদন সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন তাতে সইও করেছিলেন, যেমন সই করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রও। কিন্তু ১৮৭৫ সনে এই বিষয়ে সরকার তাঁদের মতামত জানতে চাইলে তারা দুজনই আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, যিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রথম যৌবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাঁর সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের মানসিক দূরত্ব রচিত হয়েছিল। ফলতঃ সমাজসংস্কার বিষয়ে কে যে তাঁর মিত্র, কার ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমেই বিভ্রান্ত ও তিক্ত বোধ করতে থাকেন। কিন্তু তীব্রতম ব্যক্তিগত আঘাত সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলিয়ে ছিলেন : ‘যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?’ নবগোপাল মিত্র তাঁর ‘ন্যাশনাল’ পত্রিকায় বিদ্যাসাগরকে আর সমাজসংস্কার সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে সাহিত্যে মনোনিবেশ করতে বললেন। সমকালীন হিন্দুসমাজের বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা অমানবিক সংস্কার ও নিষ্ঠুর রীতি ও আচারের স্বপক্ষে এই সব বুদ্ধিজীবীরা সনাতন ধর্ম ও সমাজ রক্ষার নামে কুতর্ক ও কুযুক্তির অবতারণা করে চলেছেন, এমনকি সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হলেও তাকে প্রচলিত হতে দিচ্ছেন না, এই হৃদয়হীনতা বিদ্যাসাগরকে বিমূঢ় করেছিল। কেশব সেনও সম্ভবতঃ এই রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে লিখেছিলেন : ‘সুশিক্ষিত দলই আমাদের দেশের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ, ইহারাই দেশের সর্বনাশ করিলেন। ইহাদের ভাল করিবার কোন যোগ্যতা নাই, কিন্তু মন্দ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।’

বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে ন্যূনাধিক ষাটটির মতো বিধবা বিয়ে তিনি দিতে পেরেছিলেন। এ সমস্ত বিয়েতে অধিকাংশ সময় সমস্ত খরচ তিনিই বহন করেছিলেন, কিন্তু এর ফলে ক্রমেই তিনি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। বন্ধুবর্গের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও পশ্চাদপসরণের এটিও একটি ক্ষেত্র যা তিক্ততার কারণ হয়েছে। ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশিত (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪) একটি চিঠিতে এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা হয় : ‘বিধবাবিবাহের জন্য এক ফন্ড হয়। অনেকে চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ... কাহাকেও পীড়াপীড়ি করেন নাই। অনেকের নিকট বিস্তর চাঁদা করা হয়, শেষে প্রায় আদায় হইল না। ইতিমধ্যে প্রায় ৬০টি বিধবা বিবাহ দিতে ৮৭,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন স্বদেশ হিতৈষী সাহায্য করেন এই মাত্র। ইহাতে প্রায় ৪২,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ভাবিয়া ছিলেন অন্য অন্য সকলে এই প্রকার সাহায্য করিবেন। কিন্তু চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া টাকা না দেওয়া অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এ স্থলেও তাহা কার্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ৩৫,০০০ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত তাহার প্রতি বৎসর ৫০০০ টাকা করিয়া সুদ দিতে হইতেছে। তাহার যাহা ছিল এবং যাহা উপার্জন করিতেছেন, সে সমুদায় গিয়াছে ও যাইতেছে। সাধারণের উপকার করিতে গিয়া তাহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে।’

বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীদের কেউ এই চিঠিটি ছাপিয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ানক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিদ্যাসাগর এতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন এবং কারো কাছ থেকে কোন অর্থসাহায্য না নিয়ে একাই সব ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। তবে তিক্ততার তাই বলে অবসান তো আর হল না। বিদ্যাসাগর ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হল পারিবারিক নিকটজনদের সঙ্গে বিরোধ ও মানসিক দূরত্ব। যে বিদ্যাসাগর একদিন দুর্গামোহন দাসকে একটি শুভ উদ্যোগের ব্যর্থতায় সান্ত্বনা জানিয়ে লিখেছিলেন : ‘সদভিপ্রায়সঙ্কল্প সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। ‘শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি’ – শুভকার্যে নানা বিঘ্ন। ... কত বিষয়ে কত চেষ্টা কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে সকল সফল হইয়া উঠিবে না তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল। এবং শুভ ও শ্রেয়কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়।’ কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে ঠিক সে রকম ভাবতে পারেন নি, বরং নিজেকে ভেবেছেন ভাগ্যাহত। এ প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত পিতামাতার কাছে লেখা চিঠি দুটিতে সেই বেদনার সুর আছে এবং বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে বেদনার চাইতে প্রকাশ পেয়েছে বীতরাগ ও তিক্ততা : ‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম।’

৩

আমি লিখেছি যে, ‘বিদ্যাসাগর ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন।’ কিন্তু অন্যতর এবং গভীরতর অর্থে বিদ্যাসাগর আত্যন্তিôকভাবেই নিঃসঙ্গ, শুরু থেকেই। তাঁর নিঃসঙ্গতা মৌলিক এবং চরিত্রগত। তাঁর চরিত্রে মেধা ও সংবেদনার আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছিল, সামাজিক ভূমিকায় তেমনি দার্ঢ্যের ও কোমলতার। তাঁর চিন্তা ও কাজের মধ্যে যেমন কোন বিচ্ছেদ ছিল না, তেমনি যে কাজকে তিনি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেছেন তা সম্পন্ন করার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাতেই নিরস্ত হন নি : একাগ্র নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে যে কোন বিরোধিতার মোকাবেলা করেছেন। তিনি কেবল চিন্তক বুদ্ধিজীবীই ছিলেন না, ছিলেন অক্লান্তôশ্রমী, অসামান্য কর্মী। এ সবই বাঙালী সমাজে তাঁকে দুর্লভ অনন্যতায় ভূষিত করেছে। অনন্যতা নিঃসঙ্গতারই অন্য নাম।

কিন্তু শুধু চরিত্রগত দিক থেকেই নয়, ভাবাদর্শ ও সামাজিক সংস্থানগত দিক থেকেও তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে নিষিক্ত একটি সনাতন গ্রামীণ সমাজ থেকে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে পণ্ডিত হিসাবে তিনি প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সনাতন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতশ্রেণীর একজন ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই পণ্ডিতশ্রেণীও আবিষ্কার করেছিলেন ইনি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত নন। অন্য দিকে ইংরাজি ভাষায় তাঁর দক্ষতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর শিক্ষিত নব্য এলিটদের মধ্যেও একজন বহিরাগত। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ থেকে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু মানসিকভাবে আর কখনোই সেই গ্রামে ফিরে যান নি। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিকে অনেক পেছনে ছেড়ে এসেছিলেন। যে ঊনবিংশ শতকীয় নব্য নাগরিক সমাজে সংস্থাপিত হয়েছিলেন সেখানে তাঁর অবস্থান প্রান্তীয়, তিনি এক অজ্ঞাত কুলশীল, নিঃসঙ্গ দরিদ্র পণ্ডিত – নতুন নাগরিক মূল্যমানে ব্রাত্য ও বহিরাগত। কিন্তু নিঃসঙ্গ পথচারী অনায়াসে, অতিদ্রুত মানসিকভাবে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ঐ নাগরিক সমাজকেও। অনেক ওপর থেকে দেখতে শুরু করেছিলেন ফেলে আসা গ্রাম আর অপ্রবেশসাধ্য, চাকচিক্যপূর্ণ, বিলাসবহুল ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগময় নগরকে। অনেক ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন প্রায় একজন বিদেশীর মত তার চারপাশের সমাজকে, নগর ও গ্রাম দুয়েরই অসংগতি, অমানবিকতা, অন্ধসংস্কার আর নিষ্ঠুরতাসহ। দেখতে পেয়েছিলেন নগর সীমার ক্ষুদ্র আলোকিত বৃত্ত আর তার চারপাশের গ্রামসমূহের প্রদোষলিপ্ত অন্ধকার। প্রচলিত ভাবাদর্শ আর সনাতন সংস্কারকে ছাড়িয়ে অনেকদূর পেছনে ফেলে রেখে তিনি আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এ আধুনিকতা নব্য নগরের অনুকরণনির্ভর বাহ্য জীবনাচরণের আধুনিকতা নয়, নয় এমনকি ইয়ং-বেঙ্গলের পাশ্চাত্য গ্রন্থঅনুপ্রাণিত, উত্তেজনামুখর, প্রদর্শনপ্রবণ আধুনিকতা – এ আধুনিকতা তার স্বোপার্জিত, মননসঞ্জাত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লেষধর্মী আধুনিকতা, যা বিশিষ্ট ও অনন্য। বিস্ময়কর এই আধুনিকতা, ততোধিক বিস্ময়কর তাঁর এই মানস পরিবর্তন। আলোকিত এ আধুনিকতাকে তিনি মনে মনে স্থাপন করেছিলেন তাঁর সমাজের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের প্রতিপক্ষে। তাঁর সংবেদনশীর মন হাহাকার করে উঠেছিল, চঞ্চল হয়েছিল এই চিন্তায় যে, কি করে ঐ আধুনিকতায় তুলে আনা যায় সমগ্র সমাজকে। যেহেতু শিক্ষা ও অধ্যয়ন তাঁকে আধুনিকতায় উপনীত করেছিল এবং প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক, তাই চেয়েছিলেন শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সমগ্র সমাজে, ভেবেছিলেন তাহলেই আধুনিকতা স্পর্শ করবে সবাইকে, মানুষের মন রূপান্তôরিত হবে এবং রূপান্তôরিত মন বদলাবে সমাজ। তাঁর এমন চিন্তার পেছনে হয়তো পাশ্চাত্য ‘এনলাইটেনমেন্ট’ দর্শনের প্রভাব ছিল। ইউরোপের মন ও সমাজ এভাবেই বদলেছে বলে মনে করেছেন তিনি। কিন্তু সমাজ শতাধিক বৎসর ধরে মনের ও চিন্তার জন্য যে ছাঁচ তৈরী করে দেয় সেই ছাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসা কঠিন, আর সেই সমাজ বদলে ফেলা কঠিনতর। বিদ্যাসাগরের যে তা মনে হয় নি তার কারণ তিনি যে সমাজে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তাতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বাহিত সভ্যতার অভিঘাতে এবং বিদ্যাসাগর তাঁর চারপাশে অনেক লোক দেখেছিলেন যাঁদের মন সনাতন সমাজের ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাই শিক্ষার সঙ্গে মন, আর মনের সঙ্গে সমাজের পরিবর্তনের কার্যকারণ পরম্পরায় তিনি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু অদূরেই আশা ভঙ্গ অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন : ‘আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরী করে দিতে পারব যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যা প্রসারে আপনাদের প্রাচ্য বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজি বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য করতে পারবে।’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকে শুধু স্মার্ত পণ্ডিত তৈরীর টোল বলে ভাবেন নি, তিনি চেয়েছিলেন এটি হয়ে উঠবে আধুনিক বিদ্যার একটি পীঠস্থান। ১২ই এপ্রিল ১৮৫২তে তিনি কলেজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যে দীর্ঘ ‘নোটস’ রচনা করেন সরকারের জন্য, তাতে লিখেছিলেন : ‘১। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা, ২। যারা ইউরোপীয় আচার থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন ... তারা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না, ৩। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরাজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন ..., ৪। যারা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী ... তারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না, ৫। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ... তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।’ কিন্তু শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, গণিত ও পাশ্চাত্য দর্শনও তাদের পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক বিষয়। তিনি লিখেছেন, ‘সংস্কৃতে গণিত শিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ... সংস্কৃতের বদলে ইংরাজির মাধ্যমে গণিত বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত।’ দর্শন চর্চা সম্পর্কে তাঁর মন্তôব্য : ‘এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। ... আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে।’ বিদ্যাসাগরের আগেই ১৮২৪-এ যখন সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তনার বিরুদ্ধে রামমোহন, লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর সে প্রতিবাদ নীরবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর যাই চান না কেন, বিদেশী শাসকদেরও একটা নিজস্ব এজেন্ডা ছিল। কোম্পানী আমলে বৃটিশ শাসকদের এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারে কোন আগ্রহ ছিল না, কোন অর্থ বরাদ্দও ছিল না। ১৮১৩-তে অর্থ বরাদ্দ হল বটে তবে ১৮২৪ পর্যন্ত এই খাতে কোন টাকা খরচ হয় নি। ১৮২৪-এ যখন প্রথম শিক্ষা বাবদে টাকা খরচ হল সেটাও সনাতন শাস্ত্র শিক্ষার জন্য, আধুনিক শিক্ষার জন্য নয়। আসলে প্রশাসনে বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে ও আদালতে হিন্দু ও মুসলিত আইন অনুবাদকের প্রয়োজনে এবং বিদেশাগত প্রশাসকদের ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণের জন্য শাসকবৃন্দ কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) এবং সংস্কৃত কলেজ (১৮২১) প্রতিষ্ঠা করেন। গভর্নর ওয়েলেসলির ইচ্ছাও ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে অফোর্ড-কেমব্রিজের আদলে গড়ে তোলা। কিন্তু কোম্পানীর তাতে আগ্রহ ছিল না। ফলে কিছু হয়ও নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অবশ্য ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হয়েছিল ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে ভারতে বৃটেনের রাজনৈতিক অধিকার এতটাই প্রসারিত হয়েছিল যে এর বিচিত্র অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাÐে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যক্তিকে বিলেত থেকে আনা সম্ভবপর ছিল না। তা ব্যয়বহুল তো বটেই, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যাও ছিল। ফলে ক্রমপ্রসারমাণ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সহযোগী দক্ষ কর্মী সরবরাহের প্রয়োজনেই ১৮১৩ সনে কোম্পানী এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করে। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষিত দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন বাড়ছিল। কলকাতা মাদ্রাসা বা সংস্কৃত কলেজ তার সরবরাহ দিয়ে পারছিল না। তাই কলকাতায় নব্যবণিক ও অভিজাত সম্প্রদায় ১৮১৭ সনেই নিজেদের উদ্যোগেই হিন্দু কলেজ স্থাপন করেছিলেন এবং মেকলে সংস্কৃত কলেজ তুলে দিয়ে ইংরাজি শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। তাঁর ১৮৩৫-এর শিক্ষা সংক্রান্ত বিখ্যাত মিনিটে লেখেন যে, ঐ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন এক শিক্ষিত শ্রেণীর তৈরী করা যাঁরা গাত্রবর্ণেই হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তাভাবনায় ও জীবনাচরণে ইংরেজ। বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫-এ তাঁর মিনিটে একেই সমর্থন করে লেখেনঃ ‘ভারতে জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারই বৃটিশ রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।’

মেকলে এবং বেন্টিঙ্কের মিনিটে অধঃস্তন প্রাচ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন অনাস্থা ও অবমূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছিল, একই সময়ে অন্য একদল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লেখায় প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমনি সপ্রশংস বিস্ময় ও মুগ্ধতা। প্রাচ্যের দেশগুলিতে ইউরোপীয় ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী রাষ্ট্রশক্তিগুলির উপনিবেশ স্থাপনের ফলেই প্রতীচ্যের চিন্তায় ও ভাবনায় আকস্মাৎ প্রাচ্যসভ্যতার আবিষ্কার, কৌতূহল ও মুগ্ধতা। ভাবাদর্শগতভাবে এও সাম্রাজ্যবাদেরই এক পরিপূরক দিক। উইলিয়াম জোন্স, জেফানিয়া হলওয়েল, জেঙ্কিন্স, উইলিয়াম কেরী, মনিয়ের উইলিয়াম, হোরেস হাইমান উইলসন, ম্যাক্স ম্যুলার প্রমুখ এই বর্ণিল, ঐশ্বর্যময় প্রাচ্যের স্রষ্টা। উইলিয়াম জোন্স যেমন সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলেন : ÔSancrit language .. a wonderful structure more perfect than Greek, and more copious than Latin and more exquisitely refined than eitherÕ. এডওয়ার্ড সাঈদ দেখিয়েছেন কিভাবে প্রাচ্যের এই চিত্র গ্রন্থদ্বারা নির্মিত একটি অতি-সরলীকৃত ‘স্টিরিওটাইপ’ যার সঙ্গে নিত্যপরিবর্তনশীল প্রাচ্য বাস্তবের খুব একটা যোগ ছিল না। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের জন্য তার উপযোগিতা কম নয়। যথা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও তা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নে যে রাজা রামমোহনকে ঐ উদ্যোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তার পেছনেও প্রাচ্যবাদীদের সমর্থিত হিন্দু ঐতিহ্যাভিমানই কাজ করেছিল। মেকলের মিনিটস্ ও বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সিদ্ধান্তই যে নিয়ামক হল তাই নয়, ১৮৩৫ থেকে প্রশাসনের ভাষা বদলে গেল। ফারসীর বদলে ইংরাজি চালু হল। ফলে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার বাস্তব প্রয়োজনও আর রইল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপাতভাবে মেকলে-বেন্টিঙ্কের পাশ্চাত্যপন্থীদের জয় ঘোষিত হলেও সমাজের অভিমানাহত স্পর্শকাতর জাতীয়তাবাদী অংশে প্রাচ্যবাদীদের জন্য সহৃদয় অভ্যর্থনার একটা জায়গা হয়েই গেল। ফলত ক্রমে ক্রমে ইংরাজি শিক্ষার অন্তরতলে প্রাচ্যের তথা ভারতীয় তত্ত্ববিশ্বের অনতিগোচর পুনর্বাসন ঘটল। ফলত বিদ্যাসাগর যে ভেবেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের তুলনামূলক পঠনপাঠনের ফলে তাঁর ছাত্ররা ভারতীয় দর্শনের কোন কোন শাখার (সাংখ্য ও বেদান্ত) ‘ভ্রান্তি ও অসারতা বিচার করতে শিখবে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতে’ উপনীত হবে – ঐ লক্ষ্য ও আদর্শ শিক্ষা বিভাগকে মোটেও উত্তেজিত করে নি। তাঁরা বরং ব্যালান্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের অধীনে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি পর্যালোচনার জন্য। অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে ব্যালান্টাইন সাংখ্য, বেদান্ত ও ন্যায়-এর সঙ্গে বার্কলের Inquiry-ও পাঠ্য করার সুপারিশ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তীব্র ভাষায় এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে লেখেন : ‘বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। ... কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। ... তবে এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজি দর্শনের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন। ... তা ছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বাড়তে থাকবে। ... সম্প্রতি আমাদের দেশে, ... একটা মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে সেই সত্য সম্বন্ধে তাদের ... অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরো বাড়তে থাকে। তারা মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয় নি।’

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৮৬৪ সনে ছোটলাট হ্যালিডেকে পাঠানো নোট। তাতে আছে : ‘বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না। ... যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন চরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।’ কিন্তু যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় সে হল যেসব জীবনচরিত তিনি অবশ্য পাঠ্য করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিল কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল, লিনিয়াস, ডুবাল, উইলিয়াম জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স প্রমুখ বিজ্ঞানীর চরিতমালা।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় ভারতীয় দর্শনের একটি প্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যান আছে। সমসাময়িক হিন্দু পণ্ডিতশ্রেণীর এটি ভাল লাগে নি, ভাল লাগে নি বিকাশমান জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরও। বিদ্যাসাগর এই দুই শ্রেণীরই সমীপ্য হারিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্যবাদীও ছিলেন না। পাশ্চাত্য দর্শনের ভ্রান্তি তাঁর চোখে পড়েছিল এবং তা ভারতীয় ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করে দেয়া সম্পর্কে তিনি সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতি ছিলেন। মোয়েট প্রমুখ শিক্ষাবিদের আবার সেটা ভাল লাগে নি। বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের ওপর বিদ্যাসাগর যে জোর দিয়েছিলেন তাকে তাঁরা 'rank materialism’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। নতুন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নির্মাণে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব তিনি খাটো করে দেখেন নি। অথচ তিনি প্রাচ্যবাদীও নন। বস্তুত তাঁর ছাত্রদের মননে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি সংশ্লেষণ ঘটবে যার অন্তর্কাঠামোতে থাকবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তি এমনকি ভেবেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর শিক্ষার মাধ্যমে যে বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তবুদ্ধি, আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে উপনীত হতে চেয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হল না। এর কারণসমূহ কৌতূহলোদ্দীপক। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাত ও খৃস্টীয় ধর্মীয় অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু ধর্মীয় পুনর্গঠন ও প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম এবং ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতন ও অপমানের পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদের উত্থান এর কারণ। বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টাসমূহ যে প্রতিরুদ্ধ হল তারও ঐ একই কারণ।

৪

বস্তুত সমগ্র সমাজে ধর্মীয় পুনর্গঠনের এক উথাল-পাথাল চলছিল। ১৮১৫ নাগাদই রামমোহন রায় আত্মীয় সভা স্থাপন করে হিন্দুধর্মের পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং ১৮২১ সনে খৃস্টীয় সংস্কারান্দোলনের ইউনিপারিয়ান দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথমে ‘ইউনিটারিয়ান সোসাইটি’ স্থাপন করেছিলেন এবং ১৮২৮-এ ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। অন্যদিকে ১৮৩২-এ উচ্চশিক্ষিত ধীমান ব্রাহ্মণ যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেন। দু’মাস আগেই খৃস্টান হয়েছেন মহেশচন্দ্র ঘোষ। ধর্মবদলের যেন হিড়িক পড়ে গেল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুসরণ করলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আর মাইকেলকে লালবিহারী দে। ১৮৩৪-এ যে বছর মাইকেল ধর্মান্তরিত হন সে বছরই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মান্তরিত হলেন ব্রাহ্মধর্মে যথাযোগ্য রীতি ও আচারের মাধ্যমে।

ধর্ম বদলের ঘটনাই নয়, ধর্ম ত্যাগের ঘটনাও আছে। ইয়াং বেঙ্গলের তরুণ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ যে কোন ধর্মেই তাঁদের অনাস্থা উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা ও সংস্কার ভাঙা নানা উৎকেন্দ্রিক অসংযত ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সনে হিন্দু ধর্মবিরোধী মন্তব্য ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক পদ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ব্রাহ্মসমাজের ভেতরেও নাস্তিক্যপ্রবণ কেউ কেউ ছিলেন – অক্ষয় দত্ত সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে একজন। অক্ষয় দত্ত ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন প্রবন্ধ নির্বাচন কমিটির অন্যতম সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু প্রবন্ধ নির্বাচন ও পত্রিকার বক্তব্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের মতবিরোধ দেখা দেয়। রাজনারায়ণ বসুর একটি প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ প্রকাশিত হলেও সম্ভবতঃ গভীরতর কারণ ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের সম্ভাব্য নাস্তিকতায়। দেবেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন : ‘আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ।’ আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন : ‘কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিলে, আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।’ এই কতকগুলান-এর মধ্যে শুধুমাত্র অক্ষয় দত্ত নয়, সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন, কারণ গ্রন্থাধ্যক্ষকের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রও একজন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে আপন ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সংশয়ান্বিত হন নি এরকম তরুণ কলেজীয় বুদ্ধিজীবী সম্ভবতঃ দুর্লভ। তবে এঁরা প্রায় সকলেই নিজস্ব ধরনের এক সংস্কৃত পুনর্গঠিত ধর্মবিশ্বাসে ফিরে গেছেন, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন। বিবেকানন্দর মতই বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম যৌবনে নাস্তিকার বুড়ি ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে হিন্দুধর্মের, বিশেষ করে গীতা ও কৃষ্ণ চরিত্রের, একটি যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে হিন্দুধর্মের সারসত্যকে যুগসঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেন।

সকলের অবশ্য অক্ষয় দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের মনন অধ্যয়ন বা বিশ্লেষণ প্রতিভা নেই যে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, কিন্তু সমাজে সকলেই ধর্মীয় বিতর্কের ঐ পরিম-লে উৎকণ্ঠিত ও উপদ্রুত বোধ করেছেন। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও খৃস্টীয় ধর্মের যুগপৎ আক্রমণ থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রক্ষণশীল পণ্ডিত-শ্রেণী ও সমাজ-নেতৃবৃন্দ রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ‘ধর্মসভা’, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখের উদ্যোগে অন্যরা ‘সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভা’ গঠন করেন। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ‘হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব’ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অনেকেই হিন্দু ‘সমাজের’ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। যথা, রাধাকান্ত দেবের মত রক্ষণশীল নেতা বা তারানাথ তর্কবাচস্পতির মত পণ্ডিত স্ত্রী-শিক্ষার কার্যক্রম সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু ‘ধর্মের’ কোন মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজন এঁরা অনুভব করেন নি।

ধর্মীয় বিতর্ক ও পুনর্গঠনের অনিশ্চিত উৎকণ্ঠাময় পরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরে কলকাতারই দূর প্রান্তে একজন কালীভক্ত মরমীয়া সাধক কোন রকম সংস্কার বা পরিবর্তনের কথা না তুলেও পরিবর্তিত সমাজে শুধু অভিজ্ঞতা হিসেবেই হিন্দু ধর্মের গ্রাহ্যতা সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁর ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রবল আবেগের আন্দোলনও সৃষ্টি করেছিলেন। ইনি হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। এক মরমীয়া রহস্যের নির্মোকে ইনি হিন্দু ধর্মকে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেছিলেন – যেখানে সমস্ত শাস্ত্রবিচার বা সংস্কারান্দোলনের প্রয়োজন গেল অপ্রাসঙ্গিক হয়ে। অল্পশিক্ষিত অথচ প্রতিভাবান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই সাধক একজন কবির মতই তাঁর কথকতায় অসাধারণ লক্ষ্যভেদী সব উপমা চয়ন করে লৌকিক মেটাফরের এক বাকপ্রতিমা নির্মাণ করলেন যার আবেদন মননের কাছে ততটা নয় যতটা অনুভবের কাছে এবং যে অনুভব পরিসমাপ্ত হল শাস্ত্র বিশ্লেষণে নয়, সমর্পিত ভক্তিতে। প্রখর বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন সকলেই এক ভাব ও ভক্তির বন্যায় ভেসে গেলেন। তরুণ বিবেকানন্দ ছিলেন নাস্তিক, ঠাকুর রামকৃষ্ণের অসাধারণ কথকতার প্রভাবে রূপান্তরিত হলেন হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাতায় – স্বদেশে এবং বিদেশে। ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন তাঁর সংস্পর্শে এসে আপ্লুত হলেন ভক্তিরসে এবং অবতারবাদের সম্মোহক সংক্রামে ব্রাহ্ম মনন থেকে সরে গেলেন অনেক দূরে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম ব্রাহ্মনেতা, এসেছিলেন বৈষ্ণব পটভূমি থেকে। কেশব সেন যে ভক্তিরসের প্রবর্তন করেছিলেন তাকে বিজয় গোস্বামী নিয়ে গেলেন ভাবগঙ্গার সাগর সঙ্গমে। এর ফলে ব্রাহ্মধর্মকে কলকাতার নাগরিক বৃত্তের বাইরে মফস্বলে নিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ’ল বটে কিন্তু ব্রাহ্ম মনন বিসর্জন দিয়ে। ফলত সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের পার্থক্য দুর্নিরীক্ষ্য হ’য়ে উঠল। এবার হিন্দু সংস্কার, ভাবালুতা ও অবতারবাদ থেকে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়রা আবারো ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ নামে কেশব সেন থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। নিরন্তর ভাঙনের ফলে ব্রাহ্মসমাজের বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগলো। বৃহত্তর হিন্দু জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অন্যদিকে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম পুনর্বিচার ঐ স্বস্তির সঙ্গে এবার যুক্ত করল গৌরববোধ। আন্তসন্তুষ্ট পূর্বানুবৃত্তিতে হিন্দুসমাজ স্থিত হলো।

এই গৌরববোধ অবশ্য হিন্দু রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদেরই অন্য পিঠ। সব জাতীয়তাবাদই আপন প্রতিমা নির্মাণের প্রয়োজনেই ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার ও অতি-মূল্যায়নে লিপ্ত হয়। জাতীয়তাবাদী গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের বোধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আস্থা ও আবেগের সঞ্চার করা যায় না। অবশ্য ঐ জাতীয়তাবাদ ও ঐতিহ্য চেতনা একটি নির্বাচিত ইতিহাস চয়ন যেখানে মুসলিম ঐতিহ্যের কোন স্বীকৃতি ছিল না এবং তার ফল হল হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিযোগী মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু ধর্মীয় পুনঃসংস্থানের প্রতিপক্ষে মুসলিম ধর্মীয় পুনঃসংস্থান। ধর্ম ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। এর ফল ভালো হয় নি। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

বিদ্যাসাগরের একদা সহযোগী প্রিয় বন্ধুরাও সামাজিক ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অলক্ষ্যে এবং হয়তোবা তাঁদের নিজেদেরও অলক্ষ্যে তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যাশিত ভূমিকা থেকে কেবলই প্রতিসারিত হয়ে যাচ্ছিলেন। ফলত বিদ্যাসাগর যে প্রিয় বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত ও প্রত্যাখ্যাত বোধ করেছেন তা শুধু স্বজন হারানোর বেদনা বা বিশ্বাস হননের তিক্ততাই সূচীত করে না, বন্ধুদের পশ্চাদপসরণে তাঁর ভাবাদর্শের পরাজয় ও রক্ষণশীলতার পুনর্বাসনও সূচীত করে।

৫

বিদ্যাসাগর দেখতে পাচ্ছিলেন এক মননহীন ভাবালুতার বন্যায় সমাজ ভেসে যাচ্ছে। গ্রামপ্রধান এ সমাজে ভাবালুতা চিরকালই ছিল। তিনি ভেবেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে যুক্তিশৃঙ্খলায় অভিনিবেশ দ্বারা ভাবালুতাকে অতিক্রম করা যাবে। কিন্তু যুক্তিশৃঙ্খলা তো একটি পদ্ধতিমাত্র নয়, তা একটি ভাবাদর্শেরও দ্যোতক বটে। তার পেছনে নিহিত ধারণাটি হল যে, সমগ্র বিশ্বের প্রক্রিয়ার পেছনে যুক্তিশৃঙ্খলা আছে অন্তঃসূত্রের মতো, মানব জীবনের পেছনেও তাই। ফলত যুক্তিশৃঙ্খলা অবহেলা করে মানুষের জীবনকে পরিচালিত করতে গেলে বিপর্যয় ঘটবে। বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার প্রকল্পের পেছনে শাস্ত্রানুমোদনের সন্ধান করেছিলেন, তার কারণ হিন্দুসমাজ শাস্ত্র নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে যাওয়া আর সমাজচ্যুত হওয়া সমার্থক ছিল। কিন্তু শাস্ত্রবিচার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যুক্তি পারম্পর্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের এই যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণকে প্রতিপক্ষ পণ্ডিতকুল মনে করেছেন ধূর্ততা এবং এরকম ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেলে শাস্ত্রের চাইতে যুক্তিই বড় হয়ে উঠবে, সমাজে শাস্ত্রের বাঁধন যাবে আলগা হয়ে এরকম ভেবেছেন। ফলত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা হিসেবে পণ্ডিতকুলেরও গুরুত্ব যাবে নষ্ট হয়ে। তাঁরা যে একেবারে ভুল ভেবেছিলেন তাও নয়। তবে পণ্ডিতকুলের উৎসাদন বিদ্যাসাগরের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না, চিন্তায়ও ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি সমাজের আধুনিকায়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা তথা যুক্তির কাঠামোর উপর জোর দিয়ে তিনি নিজের অজান্তেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস ও বিবর্তনের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আশোক রুদ্র সনাতন ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে দাসপ্রথা, ফিউড্যালতন্ত্র প্রভৃতি পশ্চিমা প্রত্যয়সমূহের অপ্রযোজ্যতা নির্দেশ করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকেই ভারতীয় সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের চেয়ে দুর্বলতর হয়েও ব্রাহ্মণরাই স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক সম্মতি অনুসারে সমাজে উচ্চতম স্থানে হাজার হাজার বছর ধরে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। কেউ কখনো এই সামাজিক ব্যবস্থা উৎসাদনের চেষ্টাও করে নি। এই তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহলে বলতেই হয় বিদ্যাসাগর ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন এবং পণ্ডিতকুল নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উপদ্রুত বোধ করেছিলেন বলেই সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন, শিশুবিবাহ, কুলীন প্রথা প্রভৃতি প্রতিটি অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রথার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রের নামে সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন এবং শাস্ত্রের পুনর্বিচার করতে দেন নি। অথচ বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিতের হাত দিয়েই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হল : সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণদের জন্য উন্মুক্ত হল। এ যেন যুগযুগ ধরে সুরক্ষিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দুর্গ প্রকারেরই একাংশ ভেঙে পড়ার মতো। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এটাই একমাত্র আঘাত নয়। আইনগতভাবে বিধবাবিবাহ সিদ্ধ হল, বিধকার পুত্রের সম্পত্তিতে অধিকার সিদ্ধ হল, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হল। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা না গেলেও বিদ্যাসাগর তাঁর পোলিমিক্স ও আন্দোলনের মাধ্যমে কুলীন প্রথার অনৈতিকতা ও কদর্যতা এমনভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন যে এর সমর্থনে দাঁড়ানোর মত পণ্ডিত দুর্লভ হয়ে উঠল। অথচ শাস্ত্রের নির্দেশই বরং এ বিষয়ে দ্ব্যর্থক ছিল। যাঁরা আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেছিলেন যথা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তাঁরাও ঐ প্রথার অমানবিকতা ও কদর্যতা অস্বীকার করতে পারেন নি। এর অনতিদৃষ্ট অথচ গভীরতর তাৎপর্য এই যে, বিদ্যা ও বিবাহের মত অতিশয় ব্যক্তিগত বিষয়েও ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ অধিকার খর্ব হয়েছিল।

সমাজের ওপর শাস্ত্রানুমোদনের বা নিষেধাজ্ঞার জোরও কমে আসছিল, তার সঙ্গে কমে আসছিল ব্রাহ্মণদের অনুশাসন ঘোষণার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে পুরোহিতরা যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন ১৮৩৬ সনে মধুসূদন গুপ্তের নেতৃত্বে তা লংঘিত হল। বিদেশ যাত্রা তথা সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাও বারবার লংঘিত হল এবং বিদেশাগত সমাজচ্যুতকে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেন। সাম্প্রতিক আরেকটি ঘটনায়ও ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রানুকুল অবস্থান ও ব্যাখ্যা পরাভূত হয়েছিল, বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার। অন্যপুরুষে আসক্তির অভিযোগ এনে কেরী কলিতানী নামক এক বিধবার স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার প্রত্যাহার করে নেবার জন্য স্বামীর ভাইয়েরা মামলা রুজু করেছিলেন। মামলার রায় বিধবার পক্ষেই যায়। শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে যদিও বিদ্যাসাগর কোর্টে দাঁড়িয়ে কোন মতামত দেন নি, কিন্তু কথিত আছে যে, তিনি কলিতানীর অধিকারের পক্ষেই মত পোষণ করতেন এবং এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হয়েছিল এবং তা গোপনও ছিল না। এক একটি ঘটনা ছিল এক একটি ভূকম্পনের মতো। ব্রাহ্মণ বিশ্বে ঐ ক্রমান্বয়ী ভূকম্পন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল এবং ঐ কম্পনের প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র স্মার্ত ও বৈদিক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত নতুন এলিট শ্রেণীকেও আন্দোলিত করেছিল এবং অধিকাংশকে রক্ষণশীলতার পক্ষে দাঁড় করিয়েছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতা ও বুদ্বিজীবীর ঐতিহ্য ভাবনা ও ইতিহাস ব্যাখ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য স্পর্শকাতরতার উপস্থিতি উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং তাঁদের ভাবাদর্শ ও কল্পিত ভবিষ্যৎ স্বপ্নে ব্রাহ্মণ্য সুংঃরয়ঁব-এরই পুনর্বাসন। সামাজিক সংস্কারের এই মাত্রাটি অবশ্য বিদ্যাসাগরের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাসাগরকে শুধু পণ্ডিতদের বৈরীতাই নয়, অন্যান্য শ্রেণীর স্বনিয়োজিত অভিভাবকদের অন্ধ ও মূঢ় আক্রমণও সইতে হয়েছে। তবে সনাতন ভারতীয় সমাজ [অশোক রুদ্রের ভাষায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র] যদি পরিবর্তন ও অস্থিতির আবর্তে পতিত হয়ে থাকে তাহলে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রব্যাখ্যা বা সংস্কার আন্দোলনের জন্য ততটা নয়, যতটা সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত অর্থনীতি ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের জন্য। সমাজ পরিবর্তনের এসব বৃহৎ দূরবর্তী অথচ নৈর্ব্যক্তিক শক্তি সহজে দৃশ্যমান নয়, অথচ একথাও ঠিক যে সনাতন সমাজে ব্রাহ্মণদের যে অবস্থান ও ক্ষমতা ছিল তার ভিত্তি উৎসাদিত হয়ে যাচ্ছিল অনিবার্যভাবেই এবং এ সমস্ত শক্তি দৃশ্যমান না হওয়ার কারণেই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার নিষ্ফল ক্রোধ দৃশ্যমান অথচ ভ্রান্তলক্ষ্য বিদ্যাসাগরের প্রতি পরিচালিত হয়েছিল। অথবা হয়তো লক্ষ্য হিসেবে অতটা ভ্রান্তও নয়।

বিদেশাগত শাসকগোষ্ঠীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা যাচ্ছিল না কারণ পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি এলিটদের ছিল এক দ্ব্যর্থক মনোভঙ্গি। বস্তুতঃ সামাজিক ক্ষমতার ঐ নিত্য প্রতিসরণে যদি সমাজের একাংশে জমা হচ্ছিল ক্রোধ, তবে অন্য অংশে কৃতজ্ঞতা। এর বিস্তৃত বিশ্লেষণে যাওয়ার সুযোগ এখানে নেই। তবে এভাবে দেখা যায় যে, যেহেতু শাসকগোষ্ঠীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা যাচ্ছিল না, তাঁদের সমর্থনপুষ্ট সহযোগী বিদ্যাসাগরকে পরিবর্তনের হোতা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছিল আয়ত্তের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের হাতে সত্যিই তো কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি তাঁর কর্মকা-ের বৈধতা সংগ্রহ করেছিলেন ‘শাস্ত্র’ থেকেই। কিন্তু তবু তাঁর শক্তির একটা উৎস ছিল, শাসককুলের সমর্থন। সকলেই জানতেন রাজন্যবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর সংস্কার কার্যক্রম প্রায় সবই তাঁদের আইন প্রণয়নগত সমর্থন পেয়েছিল – যে আইন নৈব্যক্তিক, অপ্রতিরোধ্য, এবং বর্ণভেদ বিলুপ্তকারী। সমাজের স্থিতস্বার্থ রক্ষণশীল অংশের চোখে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন দূরস্থিত শাসকবর্গের পরোক্ষ প্রতিনিধি, ফলত ভ্রষ্টলক্ষ্য আক্রমণের বিকল্প লক্ষ্য। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা, এই সমাজ নায়কেরা সনাক্ত করেছিলেন অভ্যন্তরীণ শত্রু হিসেবে। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত আইন তাঁরা প্রতিরোধ করতে পারলেন না সত্য, কিন্তু আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়ে তুললেন নিঃশব্দ সামাজিক অসহযোগিতা। আজন্ম লালিত সংস্কার ও ভাবাদর্শ তো রাতারাতি বদলে দেয়া যায় না।

তবে কি তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার পেছনে কোনই জনসমর্থন ছিল না, আইন প্রণয়নের জন্যে ছিল না কৃতজ্ঞতা বোধ? জনসমর্থনও ছিল, কৃতজ্ঞতা বোধও ছিল। ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকা তাঁকে ‘জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগৃহীত’ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছিল এবং ‘তত্ত্ববোধিনী’ তাঁর ‘অসাধারণ কীর্তির’ জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। তৎকালীন পত্রিকার প্রায় সবাই তাঁর মহৎ উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ ও সমর্থন প্রকাশ করেছিল। এরকম অজস্র সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র ও সংবাদ উদ্ধৃত করা যায় যার মধ্যে দিয়ে সংস্কারের পক্ষে দাবী উত্থিত হয়েছিল। বিধবাবিবাহ আইনগতভাবে বৈধকররে দাবী জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে যে আবেদনপত্রসমূহ পাঠানো হয়েছিল তাতে সই করেছিলেন দুই হাজারের বেশী নাগরিক। বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের দাবী সম্বলিত আবেদনপত্রে সই ছিল পঁচিশ হাজার লোকের। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, এসব সংস্কারের পক্ষে নিরক্ষর সমর্থকই ছিল বেশি। তবে তাঁরা কণ্ঠহীন, ক্ষমতাহীন, দুর্বল ও সামাজিকসংস্কার ও বাস্তব নির্যাতনের শিকার। আইন প্রণয়নের ফলে বিদ্যাসাগর এদের কৃতজ্ঞতাই শুধু নয়, পেয়েছিলেন অকৃত্রিম ভালবাসা। তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মূঢ় ম্লান নির্যাতিতের কণ্ঠ। বিদ্যাসাগর সমাজের এক বিশাল অংশের অভীপ্সা ও প্রত্যাশা, মনোবেদন ও আর্তির রূপ দিচ্ছিলেন তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই এই সমর্থন। সমাজের এই অংশের হাতে অবশ্য ক্ষমতা ছিল না। যে কোনো সমাজেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিরা তাঁদের দূরগাহী দৃষ্টি ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাই করেন। তাই তাঁরা বরেণ্য হন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৩৭-এ জনৈক মারাঠি বুদ্ধিজীবী পরিব্রাজকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : ‘বিদ্যাসাগর কলকাতার বাঙালী সমাজের অভিভাবক।’

এই অভিভাবকত্বের তাৎপর্য বহুমুখী এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের কারণে তা অর্জিত হয় নি। এই অভিভাবকত্ব অর্জিত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম, নৈতিক ঋজুতা, অদম্য সাহস এবং হৃদয়দ্রাবী করুণার জন্য। তিনি বিদেশী শাসককুলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তাও জুগিয়েছেন কিন্তু বিদ্যাসাগর কখনোই আত্মমর্যাদা এবং সম্মানের বিনিময়ে তাঁদের আনুকূল্য অর্জনের চেষ্টা করেন নি। বশম্বদ আনুগত্যে নিজেকে নমিত করেন নি। বরং একবার জনৈক ইংরেজ কর্মচারী, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার, উদ্ধত অবজ্ঞায় তাঁর প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন বলে তিনিও প্রথম সুযোগেই একই ভাষায় সেই অপমান তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ছোট লাট হ্যালিডে, জে. পি. গ্রান্ট থেকে শুরু করে বিডন, মোয়াট, মার্শাল প্রমুখ সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান করতেই শিখেছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে স্বস্তি বোধ করেন নি। এইভাবেই তিনি পরাধীনতার অবমাননায় হতমান বাঙালী মাত্রের কাছেই জাতীয় অহঙ্কারের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দুর্বলতর মানুষের কল্পনায় তাঁর ঐ সাহস ও অহঙ্কার রূপান্তরিত হয়ে তাঁকে অতিমানবীয় প্রপঞ্চে ভূষিত করেছিল, যেন তিনি এক পুরাণ কথিত মুক্তিদাতা, যিনি তাঁর একক ঐন্দ্রজালিক প্রয়াস দ্বারাই শাস্ত্র ও আচারের জটাজাল থেকে সমাজকে মুক্ত করে এক নবায়িত সমাজের সূচনা করবেন। কিন্তু এরকম কল্পনায় যতটা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার ও নিশ্চেষ্ট নির্ভরতার আবেগ আছে ততটা সকর্মক সহযোগিতার আশ্বাস নেই। যতটা আত্মসমর্পণের উদ্বেলিত আবেগ আছে, ততটা মনন ও আত্মবিশ্বাসের দার্ঢ্য নেই। গ্রাম-প্রধান সমাজের হয়তো এটাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি ক্যারিসম্যাটিক দূরত্বে নির্বাসন চান নি। তিনি চেয়েছিলেন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন : ‘হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ ... অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ... এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, ... বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের ... হৃদয়ে কারুণ্য ... এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও তোমাদের মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। ... যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই ... কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।’ এই রেটরিক্যাল আবেদনেও বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের ওপর আবেদন রেখেছেন, কিন্তু ধর্ম বলতে তিনি হিতাহিতজ্ঞান ও ন্যায়-অন্যায়বোধই বুঝিয়েছেন, বোধবুদ্ধিহীন লোকাচার নয়। অর্থাৎ তাঁর আবেদন ব্যক্তির বিবেক ও সংস্কার-কলুষতামুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। তবে সমগ্র সমাজের ওপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য এবং ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতি ব্যক্তির প্রশ্নহীন আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন, তাই বারবার তাঁর শাস্ত্রপুনর্বিচার। তিনি লিখেছেন : ‘যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে (বিধবাবিবাহকে) কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনোই ইহাকে কর্ত্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। ... অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক।’ তবে শাস্ত্র-মীমাংসাতেও যুক্তিরই প্রয়োগ, শুধু ক্ষেত্রটি আলাদা এবং তাঁর মন্তব্য যে, ‘যুক্তিসিদ্ধ কর্ত্তব্যকর্মকেও এ সমাজ কর্ত্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না’ আপাতভাবে বর্ণনাত্মক একটি বাক্য মনে হলেও এতে বিচারহীন অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের একটি প্রচ্ছন্ন সমালোচনাও আছে। তত্রাচ বিধবাবিবাহের পক্ষে যদি শাস্ত্রানুমোদন পাওয়া না যেত তাহলেই কি বিদ্যাসাগর নিরস্ত হতেন, এই প্রশ্ন নিয়েও ভাবা যেতে পারে।

বস্তুত বিচার ও বিবেক ছিল বিদ্যাসাগরের সমস্ত সংস্কার প্রকল্পের মেরুদণ্ড; জ্ঞান ও নৈতিকতার উন্মীলন তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনারও লক্ষ্য। জীবনব্যাপী মননের পারম্পর্য ও অকুতোভয় নৈতিকতার জন্যই তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় বলে বৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহের কূটাভাষ মিশ্রিত ছিল – অনিচ্ছুক বিদ্রোহের। মননের ওপর নির্ভর করে তিনি প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু একটি সমাজের ভাবাদর্শ তো শুধু মনন নয়, কাঠামো নিরপেক্ষও নয় এবং ভাবাদর্শে আঘাত ঐ কাঠামোতেই প্রতিহত হয়। কিন্তু কাঠামো সমাজের গভীরে প্রোথিত থাকে এবং ঐ কাঠামো আশ্রিত ও পরিপোষিত ভাবাদর্শ মানুষের বংশানুক্রমে মানুষের চেতনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। ঐ সমাজানুকূল ভাবাদর্শ মানুষের মননেই শুধু নয়, তাঁর আবেগেও গ্রথিত থাকে। তাঁর অস্তিত্বে অর্থ আরোপ করে, তাঁর কল্পনা ও প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করে, জীবনাতীতের নিঃসঙ্গ অন্ধকার সম্পর্কে তাঁর ভয় ও উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত করে। ভাবাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমাজ-কাঠামো বৈধতা পায়। কাঠামো ও ভাবাদর্শ সমমাত্রিক হয়ে ওঠে। কাঠামো না বদলে ভাবাদর্শ বদলানো যায় না। সমাজে অপ্রতিবিধেয় সমস্যার কারণে প্রতিকূল ভাবাদর্শ জন্মলাভ করতে পারে কিন্তু তা কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা না করলে প্রচলিত ভাবাদর্শকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। সার্বিক স্বীকৃতিও পায় না। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রতিকূল ভাবাদর্শের নায়ক, কিন্তু কাঠামো পরিবর্তনের কোন কর্মসূচি তাঁর ছিল না। ধর্মীয় পুনর্গঠনেও তিনি ছিলেন উদাসীন। ভাবালুতা-প্রধান মধ্যযুগীয় সমাজের অভ্যন্তরেই কিন্তু ছিলেন তাঁর সমর্থকরাও, এক ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তনের নিশ্চেষ্ট প্রত্যাশায়। বিদ্যাসাগরের প্রাতিস্বিক মনন এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের ভাবালুতা-প্রধান সমাজ-আনুগত্যের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ছিল। সেটার নিরাকরণ হয় নি। ফলত বিদ্যাসাগরের বিকল্প ভাবাদর্শ সমাজ কাঠামোতে প্রতিহত হল। ব্যক্তির মনন ও সাহসিকতাভিত্তিক বিবাহ-সংস্কার ব্যর্থ হল। ব্যক্তির চাইতে সমাজ যে শক্তিশালী তা আরেকবার প্রমাণিত হল। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি অতিমানবও ছিলেন না, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতারও দাবী করেন নি। সামাজিক সমস্যার মানবিক সমাধানই নির্দেশ করেছিলেন, ভাবাপ্লুত আনুগত্য চান নি, কর্মের মাধ্যমে সমর্থন চেয়েছিলেন। আগেই বলেছি একই কারণে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক একটা ভাবাবেগ সমাজে প্রবহমান হয়ে উঠছিল। বিদ্যাসাগর ঐ ভাবাবেগ থেকে নিজেকে দূরে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকতামণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভাবালুতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। রামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় সমাধানের প্রতিশ্রুতি সংস্কার বিমুখতার গ্লানি প্রপীড়িত বাঙালী সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল এক ভাবের বন্যায়, তার সঙ্গে অচিরাৎ এসে মিশল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সমাধানের প্রবলতর অথচ সহজতর প্রতিশ্রুতিময় আবেগ। আত্মগ্লানি স্থানান্তরিত হল বিদেশী শাসকে। বিদেশী শাসক হল আভ্যন্তরীণ সমাজ অসংগতিরও জন্য দায়ী খলনায়ক। বিদ্যাসাগরের উদ্যত নৈতিক তর্জনীকে আর গ্লানি উদ্রেককারী, অস্বস্তিকর মনে হল না। বিদ্যাসাগর বিস্মৃত হলেন।

রামকৃষ্ণের ভাবাপ্লুত মরমীয়া বাণী ও বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা মানবতাবাদের একটা নির্মোক সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু বাস্তব সামাজিক অবস্থাকে স্পর্শ করল না। বিদ্যাসাগর বাস্তব সামাজিক অবস্থায় হাত দিয়েছিলেন। তবে তাঁর মানবতাবাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের মানবতাবাদের একটা তফাৎ এই যে, বিদ্যাসাগরের আবেদন মননের কাছে আর রামকৃষ্ণের আবেদন আবেগের কাছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ ও বিমূর্ত, অন্যটি ধর্মাশ্রিত, চিত্ররূপময় ও আবেগসঞ্চারী। ফলত রামকৃষ্ণের আবেদন অতিদ্রুত ব্যাপ্ত হয়েছিল। আজো যে কোন হিন্দু পরিবারের দেওয়ালে রামকৃষ্ণের ছবি যত দেখা বিদ্যাসাগরের ছবি তত দেখা যায় না। বস্তুত দেখাই যায় না।

সে কি বিদ্যাসাগর বাস্তব সামাজিক অবস্থায় হাত দিয়েছিলেন বলে উৎকণ্ঠিত সমাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল? প্রতিরুদ্ধ-বিদ্যাসাগর প্রপঞ্চটি এই প্রেক্ষিত থেকেও বিচার করা যেতে পারে। সনাতন প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা এসেছিল প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী থেকে : উপদ্রুত পণ্ডিত শ্রেণী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট অভিজাত-অনভিজাত নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী। এই ভূম্যধিকারী শ্রেণী আবার জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি স্তরে বিভক্ত ছিল। জমি থেকে ক্রমান্বয়ী দূরত্বে অবস্থিত এবং অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত এই সব শ্রেণীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শোষণ ও মুনাফা। দুর্বল অসহায় ও অর্ধভুক্ত কৃষকদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই জমিদার ও তস্য জমিদার শ্রেণীই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুকূলে মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কাজেই শোষণ ও সন্ত্রাসের ঐ গ্রামীণ পরিম-লে বিদ্যাসাগরের সংস্কার ও মানবিকতার আদর্শ সফল হওয়ার উপায় ছিল না। বিদ্যাসাগরের পরাজয় কি বলা যাবে প্রতিকূল কাঠামো ও মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শের পরিম-লে মানবতাবাদেরই পরাজয়? কিন্তু নগর কেন্দ্রসমূহে ত কাঠামো বদলাচ্ছিল এবং পরিবেশ অতটা মধ্যযুগীয় ছিল না। কিন্তু মানবিকতার চর্চার অনুকূলে ছিল কি? সেখানে অমানবিকতার অন্য মাত্রা। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ও আনুকূল্যে সৃষ্ট ক্ষমতার নতুন কাঠামোতে দেশীয় সহযোগীদেরও বিত্ত ও প্রতিপত্তি লাভের প্রতিশ্রুতি এবং ইন্দ্রিয় সম্ভোগময় জীবনাচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ বিত্তলাভ ও ক্ষমতায় আরোহণের সম্ভাবনায় বণিক, স্বশিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত ও নগরে স্থানান্তরিত ভূম্যধিকারী তীব্র স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভাগ-বাঁটোয়ারার ঐ দ্বন্দ্বমুখর পরিম-লে সামাজিক নেতৃত্বলিপ্সু ঈর্ষাকাতর যুযুধান গোষ্ঠীসমূহই বিদ্যাসাগরকে টেনে নামিয়েছিলেন, তাঁর মানবতাবাদী ভাবাদর্শকে সফল হতে দেন নি। বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদের পেছনে সমর্থক কোন রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, আসলে কোন দেশীয় রাজনৈতিক শক্তিই তখনো দানা বাঁধে নি। জাতীয়তাবাদের যে উদ্ভন্নি-চেতনা রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করেছিল তারও একাগ্র লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা। বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী প্রকল্প ততটাই সফল হয়েছে যতটা বিদেশী রাজনৈতিক শক্তি তাঁকে সমর্থন করেছে। কিন্তু সে তো সাম্রাজ্যবাদের অমানবিকতাকে আড়াল করে, যে অমানবিকতা দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ তুলে ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগর যে সাম্রাজ্যবাদের এই দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তাও নয়। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদের কোন সম্পূরক রাজনৈতিক বক্তব্য বা ভাবাদর্শ ছিল না যা তীক্ষ্ম দ্রুততায় জনসাধারণের চেতনায় প্রবেশ করবে এবং প্রবুব্ধ করবে একটি মানবিক সমাজ গঠনে। বরং তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের উন্মেষ পর্বে আমন্ত্রিত হয়েও নেতৃত্বের সুযোগ ছেড়ে দিলেন। এরপর ক্ষমতাবানদের হাতে পরাস্ত হওয়া ছিল তাঁর নিয়তি।

তিক্ততা ও অবসাদে নির্জিত বিদ্যাসাগর ক্রমেই নিজেকে সমাজের কর্মকাণ্ড থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। দুর্ভিক্ষ অথবা দামোদরের বন্যা (১২৮৯) অথবা হিন্দু অ্যানুয়িটি ফান্ড পরিচালনা প্রভৃতি কারণে পুরোপুরি পারেন নি। ত্রাণ কাজে হাত লাগাতেই হয়েছে। কিন্তু তথাকথিত নাগরিক ভদ্রসমাজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। শেষ জীবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতার জন্য তিনি কলকাতার বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের রেখে নগর থেকে দূরে চলে গেলেন। স্বগ্রামে বীরসিংহে গেলেন না, কাশীতে বাবার কাছে গেলেন না বা কোন আকর্ষণীয় শৈলনিবাস বা সমুদ্রতীরে গেলেন না। গেলেন সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁড়ে। সাঁওতালদের সরল সান্নিধ্যে মানসিক শান্তির সন্ধানে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ম বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে লিখেছেন : ‘তিনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজে প্রদান করিতেন। অপরাহ্নে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণ-কুটিরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটিরে যাইলে তাহারা সমাদরপূর্বক বলিত, ‘তুই আসেছিস!’ তাহাদের কথা অগ্রজের বড় ভাল লাগিত। আমায় তৎকালে বলেন, ‘বড়লোকের বাটিতে খাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটিরে খাইতে আমার ভাল লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালবাসি।’ এই সাঁওতালদের মধ্যেই তাঁর শেষ দিনগুলির একটা বড় অংশ কাটান। দেখা যাচ্ছে এখানেও তিনি সাঁওতালদের উন্নয়নের জন্য স্কুল স্থাপন, চিকিৎসা, শীতকালে শীতবস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি কল্যাণমূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণেই এঁদের আনন্দময় সান্নিধ্য ত্যাগ করে তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছে।

নাগরিক কুটিলতা ও পারিবারিক অন্তর্ঘাত বিদ্যাসাগরকে কম সইতে হয় নি। সভ্যতার প্রান্তশায়ী আরণ্যক সাঁওতালদের সারল্য সেইজন্য তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল : যেমন করেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমরা ভাবতে প্রলুব্ধ হই, ঔপনিবেশিক পরাধীন সমাজে যুক্তিনির্ভর দুঃসাধ্য ‘এনলাইটেনমেন্টে’র অপ্রাপনীয়তাই কি তাঁকে রোমান্টিক সারল্যের ইউটোপীয়ার জন্য স্বপ্রতাড়িত করেছিল? সংস্কার কার্যক্রমে তাঁর সহযোগী বন্ধুদের পশ্চাদপসারণ ও অসাধুতাকে বিদ্যাসাগর বাঙালী চরিত্রেরই দুর্বলতা ও নীতিহীনতা ভেবে বিষণ্ন হয়েছেন, কিন্তু একে পরাধীনতা ও বণিকতন্ত্র সৃষ্ট পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন নি। বস্তুত পরাধীনতা সঞ্জাত অধঃস্তনতা সমাজে ব্যাপকভাবে মানসিক বৈকল্য ও পঙ্গুতার সৃষ্টি করে। নব্য বণিকতন্ত্রের ‘অ্যামরাল’ মূল্যবোধ যেমন অন্যকারণ চারিত্রিক অস্থিতির। বণিকতন্ত্র লুব্ধ মানসিকতার সেই পরিমণ্ডল আদর্শের পারম্পর্য ও চারিত্রিক শুদ্ধতা যে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার ও সাফল্যের প্রতিকূলেই বিবেচিত হবে এটা বিস্ময়কর নয়। বিদ্যাসাগর এভাবে দেখেন নি। তিনি চরিত্রের শুদ্ধতাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন, ঠিক তিনি নিজে যেমনটি ছিলেন। সমাজ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজিডীর নায়কদের মতো তিনি এক অসম দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং ট্রাজেডীর শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত আলোকসামান্য নায়কদের মতোই পরাজিত হয়েছিলেন। পরাজিত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু পরাভূত হয়েছিলেন কি? অন্যথায় আজ তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরও তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি কেন? বিদ্যাসাগরই বাংলাদেশের বীরোত্তম তবে ট্রাজিক পুরুষ, মাইকেল কথিত proud, silent, lonely man।

সর্বশেষ এডিট : ০১ লা আগস্ট, ২০১৫ দুপুর ১:১৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।.jpg)