প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইয়োরোপিয়ান জেলেরা কিছুতেই একটা ব্যাপারের কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলো না, উত্তর ইয়োরোপ জুড়ে এই যে এতো এতো ঈল মাছ ধরছে তারা নদী আর খাঁড়ি থেকে তার সবই তো বড় বড়, কোথাও একটা পিচ্চি বাচ্চা ঈলও তো দেখা যায়না আর একটা আধটা ধরাও তো পড়েনা কখনও!

অদ্ভুত।

শুধু বড়গুলো মানে প্রাপ্তবয়স্কগুলোই কেন, পিচ্চি বা বেবী ঈলগুলো কেন নদীতে দেখা যায়না? তাহলে বড়গুলো আসেই বা কোত্থেকে আর কোত্থেকেই বা জন্ম নেয় ?

আটলান্টিকের ওপারে উত্তর আমেরিকার জেলেদেরও ওই একই জিজ্ঞাসা।

এমন কি, খাবারের প্লেটে উত্তর স্পেনের অলিভ অয়েলে ঈলের ষ্ট্যু উইথ গার্লিক এর মতো দামী ডেলিকেসী “এ্যাঙ্গুলাস”, জাপানের ডেলিকেসী “উনাডন” আর “উনাজু” যারা চেখে দেখেন তারাও জানেন না এই এতো দামী খাবারের জন্যে ঈল মাছ আসে কোত্থেকে।

একশো বছর আগের মানুষেরা যেমনটা ভেবেছে এখন আপনিও তেমনটাই ভাবতেই পারেন, তাইতো আসলেই ঈলমাছেরা আসছে কোত্থেকে!

এরিষ্টোটল ভাবতেন ওরা আসে কেঁচো থেকে। প্রাচীন লোকেদের ধারনা, এরা এমনি এমনিই তৈরী হয়। কিছু কিছু ফিলিপিনো উপজাতির ধারনা এরা কোনও মৃত আত্না থেকে আসা কিছু। এমনকি এখনও অনেক লোকেরাই জানেনা, আসলে কোথায়ই বা তারা তৈরী হয়, কোথায়ই বা ঈলমাছের ফ্যাক্টরী।

দুই যুগ গবেষণার পরে ১৯২২ সালে জানা গেলো, উত্তরটি হলো “সারগাসো সাগর”।

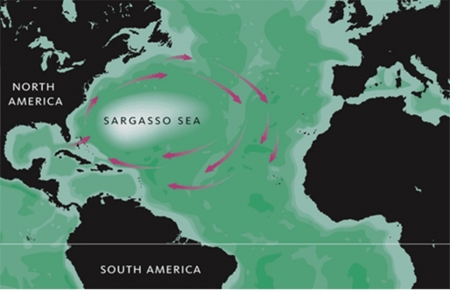

মহাসাগরের মাঝে আর একটি সাগর। সাগরের একধারে না একধারে একটা তীর থাকে কিন্তু এই সাগরের কোনও তীর নেই, চারিধারের সীমানা ঘিরে শুধু নীল আটলান্টিকের জল। উত্তর আটলান্টিকের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের প্রায় বুকের ভেতরে থাকা আটলান্টিকের ঘূর্নায়মান একটি জলধারা।

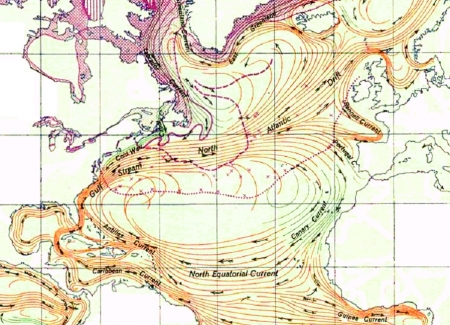

উত্তর আটলান্টিক স্রোত, ক্যানারী স্রোত, উত্তর আটলান্টিক ইকুয়েটরীয়াল স্রোত আর গালফ স্রোতের চক্রে পড়া জলের ঘূর্ণাবর্ত। ৭০০ মাইল প্রস্থ আর ২০০০ মাইল দৈর্ঘ্য নিয়ে এই জলাবর্তটির পশ্চিম বাহুর কাছাকাছি আবার রয়েছে বারমুদা নামের দ্বীপটি। স্রোতে ভেসে আসা সোনালী রংয়ের বিপুল জলজ উদ্ভিদ “সারগাসম” যার নাম, এর সাথে শ্যাওলা আর সামুদ্রিক বর্জ্য এই জলরাশির চক্করে পড়ে এখানেই ঘূর্নায়মান হয়ে জমাট বেঁধে আছে। মেরিন বায়োলজিস্টরা যাকে বলছেন,ভাসমান স্বর্ণালী রেনফরেস্ট ৷

স্বভাবতই এই সাগরের জল আমাদের পানা পড়া আর শ্যাওলা জমা পুকুরের মতোই কালচে বা ঘোলাটে রংয়ের হবার কথা। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, এই সাগরের জলের রং গাঢ় নীল আর ব্যতিক্রমী ভাবে স্বচ্ছ। জলাভ্যন্তরের ২০০ ফুট পর্যন্ত দৃষ্টি আটকায় না মোটেও। বারমুদা ট্যায়াঙ্গেলের রহস্য নিয়ে আজও যারা ঘাটাঘাটি করেন তারা এ ব্যাপারটিতে উৎসুক হবেন সন্দেহ নেই। কারন, সাহিত্য আর মিডিয়াতেও এই সাগর নিয়ে ঘিরে আছে রহস্য। এখানে জাহাজ নাকি রহস্যজনক ভাবে আটকে যায় আগাছায়, আটকে থাকে শত শত বছর ধরে, যাদের আর কোনদিনই বেরুনোর পথ থাকেনা। বেশীর ভাগেরই নাকি কোনও খোঁজও মেলেনা।

আপনাদের হয়তো জানা আছে - এই সব ফ্যান্টসী জনশ্রুতি নিয়ে গড়ে উঠেছে উইলিয়াম হোপ এর উপন্যাস “ দ্য বোটস অব দ্য গ্লেন ক্যারীগ”। ভিক্টর এ্যাপেলটন লিখেছেন “ডন ষ্টারডি” উপন্যাসের সিরিজ -“ডন ষ্টারডি ইন দ্য পোর্ট অব লস্ট শীপস” বা “ এ্যাড্রিফট ইন দ্য সারগাসো সী”। এলিজাবেথীয়ান জলদস্যুদের প্রজন্মরা এখনও যে এই সাগরের নীচে বেঁচে আছে তা নিয়ে ডক স্যাভেজ লিখেছেন তার উপন্যাস “ দ্য সারগাসো ওগ্যার”। সারগাসো সাগরকে “ মিথিক্যাল” জায়গা আখ্যা দিয়ে এর চেয়েও সরেস কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে “ দ্য লিভিং গ্রেভইয়ার্ড অব দ্য সী”। এখানে বিভিন্ন দেশের হারিয়ে যাওয়া জাহাজের নাবিকেরা নাকি মিলেমিশে “ইউটোপিয়ান হারমোনী”র সাথে বাস করে আসছিলো যতোদিন না জর্মন নাজীরা এ জায়গাটাকে দখল করে নেয়। “ দ্য লষ্ট কন্টিনেন্ট” ছবিটিতেও আছে অদ্ভুতুরে সব গল্প। জাহাজে ভ্রমনকারীরা হারিয়ে যাচ্ছে সারগোসা সাগরের অতলে যা মাংশাসী জলজ আগাছা আর দৈত্যের মতো বিশাল বিশাল বহু পা-ওয়ালা প্রানীতে ঠাসা। সেখানে আবার আছে স্প্যানিশ জলদস্যুদের ছানাপোনা যারা শত শত বছর আগে এখানে আটকেপড়া মানুষদের পরবর্তী প্রজন্মকে শাসন করে চলছে। এমন ডজন ডজন গল্প, উপন্যাস আর ছবি তৈরী হয়েছে এই সাগরের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে। আসলেই অদ্ভুত। উত্তর আটলান্টিকের হীম শীতল ঝঞ্ঝাপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝেও যে এ সাগরটির এলাকা বেশ উষ্ণ আর আবহাওয়াও মোটেও ঝঞ্ঝাপূর্ণ নয়! আপনাদের পঠিত জুলভার্ণের “ টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দ্য সী” এই সাগরকে ঘিরেই।

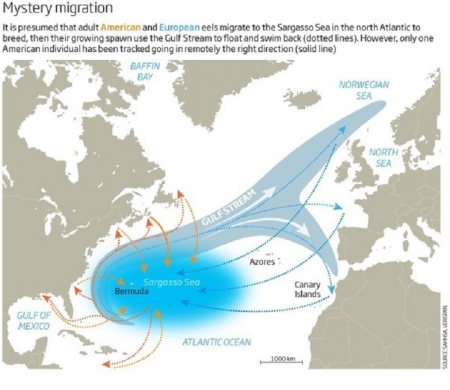

১৯২২ সালে জোহানেস স্মীথ সারগাসো সাগরটিকে ঈল মাছের ফ্যাক্টরী হিসেবে আবিস্কার করার পর থেকেই মানুষ জানতে পারলো বাচ্চা ঈল মাছ না দেখার আসল রহস্যটি কি। সারগাসো সাগরটিই হলো তাবৎ ঈলমাছের সূতিকাগার। ইয়োরোপীয় ঈল মাছেরা ডিম পারার সময় এগিয়ে এলেই উপকূল থেকে হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসে ডিম পাড়তে। আমেরিকান ঈলদের বেলাতেও তাই। শরৎকালে এরা উপকূল ছাড়ে তাদের নির্দিষ্ট নিয়তির পথে সারগাসো সাগরের পানে। বসন্ত কালে ডিম পাড়ার পরে মা ঈলদের আর ফেরা হয়না কোলাহল মুখর উপকূলে। সারগাসো সাগরের অতলেই হারিয়ে যায় তারা। ডিম থেকে বেরুনো লার্ভাগুলো গালফ স্রোতের সাথে ভেসে ভেসে ২ থেকে ৩ বছর পরে ইয়োরোপীয়ান উপকূলের নদনদীতে এসে হাজির হয়। লার্ভা থেকে জন্ম নেয়া বাচ্চা ঈলগুলো তখন বেশ ডাঙর। তাই বাচ্চা ঈলের সাথে কখনও মোলাকাত আর হয়না জেলেদের।

জোহানেস স্মীথের এই ধারনাকে নিতান্তই অপ্রতুল বললেন যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া, মৎস এবং জলসম্পদ বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিহেভিওরাল ইকোলোজিষ্ট ডেভিড রাইটন। বললেন, এতো দূরের যাত্রা পথে ঈলগুলোকে সনাক্ত করার মতো প্রযুক্তি তো নেই, তারা তো শরৎকালে ঠিকই জলের অন্ধকারে ডুব মারে কিন্তু তারপর? কেউই জানেনা তারপর কি হয়। কোথায় কেমন করে উধাও হয় তারা!

দেশের নদ নদীতে বা নিদেন উপকূলের নোনাজলে ডিম পারতে অসুবিধা কী ? অতোদূর যেতে হবে কেন ?

চেষ্টা চললো ঈলদের পিছে পিছে দৌঁড়ুনোর। কিভাবে এরা হাযার হাযার মাইল সমুদ্র পাড়ি দেয় আর গতিপথই বা কি করে ঠিকঠিক চিনে নিতে পারে! কিন্তু মাছের পিছু পিছু জলের নীচে দৌঁড়ুনোর প্রযুক্তি যে এখনও যে মানুষের হাতে আসেনি! যেহেতু ঈলমাছের জীবনচক্রের এই অংশটুকু অজানাই রয়ে গেছে তাই এদের সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে অপারগ হয়ে “ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশান অব নেচার” ২০০৮ সালে এদের গায়ে “ক্রিটিক্যালী এনডেঞ্জারড” প্রজাতির একটা ছাপ মেরে দিয়েছে।

দেবে নাইবা কেন ?

“ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এ্যাকোয়াটিক রিসোর্সেস, ডেনমার্ক” এর জেষ্ঠ্য গবেষক কীম এ্যারেষ্ট্রাপ তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন - পরিনত বয়সের ঈলগুলোর মাইগ্রেটরী চরিত্র ব্লাক হোল বা ব্লু হোল যা-ই বলুন না কেন তাদের মতোই রহস্যময়। তাদের জীবনচক্রের মধ্যে যদি এরকমের একটি ছিদ্র থেকেই যায় তবে তো সংখ্যাগত বাস্তুবিদ্যা ( ইকোলজি)র আলোকে তাদের প্রজন্ম রক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবেই।

২০০০ সালের মাঝামাঝি এসে মেরিন মাইগ্রেশান নিয়ে CODYSSEY এবং EELIAD প্রজেক্টের ডঃ ডেভিড রাইটন আর ডেনমার্কের কীম এ্যারেষ্ট্রাপ এবং তাদের ইয়োরোপীয়ান সহযোগীরা মিলে উঠে পড়ে লাগলেন এই ছিদ্র ভরাট করতে। সবে উন্নত হওয়া “এ্যানিমল টেলিমেট্রি”র সুযোগ নিয়ে তারা সাতশো’রও বেশী বড় বড় ইয়োরোপীয়ান স্ত্রী ঈল মাছের গায়ে ইলেকট্রোড ট্যাগ বসালেন।

কাজটি সহজ ছিলোনা মোটেও। যারপর নাই পিচ্ছিল মাছগুলো বারবার পিছলে পিছলে যাচ্ছিলো। তবুও শেষমেশ ট্যাগ বসানোর কাজটির পরে তাদের কাজ ছিলো মাছগুলোকে ট্রাকিং করা। জিপিএস দিয়ে অনুসরণ করাও যাচ্ছিলোনা ঠিকমতো। কারন মাছগুলো যাচ্ছিলো সমুদ্রের গভীরে ২০০ মিটার নীচে ডুব দিয়ে। দীর্ঘ যাত্রা, সময়ও বেশ লম্বা। কয়েক মাসেই ট্যাগের ব্যাটারী শেষ হয়ে গিয়ে খসে পড়ছিলো মাছের গা থেকে আর ভেসে উঠছিলো উপরে। ভেসে ওঠা ট্যাগের ধরনের উপর নির্ভর করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে ডাটা সংগ্রহ করা হলো তাতে বোঝা গেলো, আগে মাছগুলোর এই মাইগ্রেশান নিয়ে যা ভাবা হতো তার চেয়েও ব্যাপারটা বেশ জটিল। সাধারনের মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারনা এই যে, ডিম পাড়তে ঈল মাছ শরৎকালেই ইয়োরোপ ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করে আর বসন্তকালে পৌঁছে যায় সারগাসো সাগরে। অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝে এরা ইয়োরোপ ছেড়ে যায় আর এদের ডিম পাড়ার সময়টা হলো ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল। কিন্তু এই হাযার হাযার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে যে গতিতে তারা যাচ্ছে তাতে সময়মতো সারগাসো সাগরে পৌঁছুতে পারার কথা নয়। তার উপরে এরা সোজা রাস্তায় যাচ্ছেনা মোটেও বরং সর্পিল এবং লম্বা পথ ধরেই চলছে। সাঁতরানোর ধরনটাও অদ্ভুত। রাতের বেলা এরা সাঁতরে চলছে সাগরের উপরের উষ্ণ জলের স্তর দিয়ে আর সকাল হলেই ডুব দিচ্ছে প্রায় হাযার খানেক মিটার গভীরে হীমশীতল অঞ্চলে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় ডিম পাড়ার জন্যে তাদের মধ্যে অনেকেরই তাড়াহুড়োও নেই খুব একটা। তাদের কেউ কেউ হয়তো ডিম পাড়ার পরবর্তী মৌসুম ধরার জন্যেই লম্বা ঘুরপথ বেছে নিচ্ছে। তাও আবার এ্যাজোরস দ্বীপপুঞ্জ হয়ে।

কেন ? রহস্যটা কি ?

“রেসিয়াল মেমোরী” ? তাদের ডিএনএ’র ভেতরে লুকিয়ে থাকা কোনও কোড ? হাযার বছর থেকে এই পথ ধরেই তাদের পূর্বপুরুষেরা আসা যাওয়া করতো, সেই স্মৃতির ইমপ্রিন্ট ? নাকি অজানা কাল থেকে নিজেদের “ জন্ম আর মরন” হবে এই সারগাসো সাগরের অতল জলে, এরকম একটি রূপকথার মতো নির্ধারিত নিয়তির গল্প আছে তাদের ? কে জানে, বারমুদা ট্রায়াঙ্গেলের কথিত রহস্যের সাথে তারাও জড়িয়ে আছে কিনা কোথাও!

এই রেসিয়াল মেমোরীর সাথে মনে হয় জড়িয়ে গেছে “ম্যাগনেটোরিসেপশন” থিয়রী।

ঈল মাছেরা পথ নির্দ্ধারন করতে গিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র চিহ্নিতকরনে তাদের যে “অনকমন সেন্স অব ম্যাগনেটোরিসেপশন” গুনটি ব্যবহার করে সে বিষয়টি আবার তুলে আনলেন যুক্তরাজ্যের Aberystwyth University র লুইস জোন্স নামের এক ছাত্র। পরীক্ষাগারে জোন্স এ্যাংগুইলা প্রজাতির ঈলের উপরে বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে দেখালেন, সারগাসো সাগরের চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো চৌম্বক তরঙ্গের বেলায় মাছগুলো দক্ষিনপশ্চিমমুখী হয়ে চলে। আর উত্তরপশ্চিম আটলান্টিকের চৌম্বক ক্ষেত্রের মতো চৌম্বক তরঙ্গের বেলায় মাছগুলো উত্তরপূর্বমুখী হয়ে চলে। এর ফলে উভয় ক্ষেত্রেই উন্মুক্ত সাগরের ঈলগুলো গালফ স্রোত মুখী হবে। এবং তার সাথে ভেসে একেবারে সারগাসো সাগরে।

জাপানের Nihon University’র ঈল বিষয়ক জীববিজ্ঞানী মাইকেল মিলার এমন ম্যাগনেটোরিসেপশন ধারনাকে সমর্থনও করলেন। কিন্তু বাঁধ সেধে বসলেন নরওয়ের ইন্সটিটিউট অব মেরিন রিসার্চের সিনিয়র বৈজ্ঞানিক গবেষক ক্যারোলিন ড্যুরিফ। Gizmodo নামের একটি সায়েন্টিফিক জার্নালকে দেয়া এক স্বাক্ষাতকারে ক্যারোলিন জানালেন, লুইস জোন্সের গবেষণাপত্র তিনি পড়েছেন এবং সেখানে বড়সড় দূর্বলতাগুলোকে তিনি সনাক্ত করেছেন। যেমন, জোন্স ২ বছর বয়েসী( জুভেনাইলস) ঈলদের উপর পরীক্ষাটি করেছেন যেটা ভুল কারন জোন্স ধরে নিয়েছেন সেগুলো সবে প্রসূত লার্ভাদের মতোই আচরণ করবে। অথচ লার্ভা থেকেই জুভেনাইল ঈলগুলো রূপান্তরিত হয়েছে তাই তাদের সম্পূর্ণ আলাদা একটি “সেন্সরী সিষ্টেম” থাকার কথা।

আটলান্টিকের অপর পাড়ে অধ্যাপক জুলিয়ান ডডসন এর নেতৃত্বে মৎস ও সমুদ্রসম্পদ বিষয়ক কানাডার “লাভাল” য়্যুনিভার্সিটির একদল গবেষক নেমে পড়লেন রহস্য খুঁজতে। নোভা স্কটিয়া আর সেইন্ট লরেন্স এসচুয়ারী থেকে ধরা ২৮টি ঈলমাছের গায়ে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার বসিয়ে চললো পরীক্ষা।

পরীক্ষায় পাশ করলো একটিমাত্র ঈল। আড়াই হাযার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সারগাসো সাগরের উত্তর সীমানায় গিয়ে হাজির হলো মাছটি। তার গায়ে লাগানো ট্রান্সমিটার থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেলো, আমেরিকান কনটিনেন্টাল শেলফের প্রান্তে এসেই মাছটি সরাসরি দক্ষিনে মুখ ঘুরিয়ে সোজা সারগাসো সাগরের দিকে গেছে।

এ তথ্য থেকে ডডসনের ধারনা, সম্ভবত সমুদ্রের চৌম্বক ক্ষেত্র ধরে ধরে পথ চিনে নেয়ার মতো কিছু কারিশমা তাদের আছে।

ঐ একজন বাদে পরীক্ষায় ফেল করে বাকীরা সাগরের মাঝপথে ঝরে গেছে কোনখানে কে জানে!

এই বাকীদের সম্পর্কে জুলিয়ান ডডসন খুব সাবধানে সিদ্ধান্ত টানলেন এভাবে--

“সমুদ্রের এখানে ওখানে ভেসে ওঠা ট্রান্সমিটারের কাছ থেকে যে তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে সারাটা পথ উপকূল ধরেই সব ঈলমাছ সারগাসোর দিকে যায়নি। এই পথটুকু যেতে তাদের কয়েক সপ্তাহ সময় লাগার কথা, হয়তো তারা গেছেও সেখানে। আমরা জানি, আমেরিকান ঈলগুলো ডিম পাড়তে সারগাসো সাগরেই যায় কিন্তু কেউই আমরা উন্মুক্ত সাগরে বা সারগাসোতে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক (এ্যাডাল্ট) ঈলমাছই দেখিনি, দেখিনি তাদের ডিম পাড়ার ঘটনাও। আমার মতো একজন বিজ্ঞানীর কাছেও এটা যেন চমকপ্রদ একটা রহস্য।”

কেন এরকমটা হচ্ছে এ নিয়ে হাইপোথিসিসের শেষ নেই। জাপানের Nihon University’র মাইকেল মিলারের মতে, এই হাইপোথিসিসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মাছেদের হয়তো একটা মিশ্র ষ্ট্রাটেজী রয়েছে যা খুবই নতুন একটি ধারনা। এ কথার পরে ডেভিড রাইটনকে বলতেই হলো - রহস্যের তলায় পৌঁছুতে লাগবে আরো উন্নত ট্যাগ যেগুলো টিকে থাকবে দীর্ঘদিন এবং শুধু বড় মাছগুলোতেই নয় বসাতে হবে সকল আকৃতির মাছেই। আর এজন্যেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে প্রযুক্তির বিপ্লবের উপর।

মাইকেল মিলার তর্কের সমাপ্তি টানলেন এই বলে - আরও ভালো এবং সম্পূর্ণ তথ্য না পেলে মাছেদের এই চরিত্রের অন্য ব্যাখ্যাও যে থাকতে পারেনা তা উড়িয়ে দেয়া যাবেনা।

অন্য কোন ব্যাখ্যা ? বারমুদা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্যের মতোই রহস্যঘেরা কোনও ব্যাখ্যা ? নাকি বারমুদা রহস্যের সমাপ্তি বা অসমাপ্তি নিয়ে দোটানায় থাকার মতো দোটানায় পড়ে যেতে হয় এমন কোনও ব্যাখ্যা ?

যাকগে, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের কাজেই ব্যস্ত থাকুন আর আমরা যারা রহস্যের গন্ধ পেলেই নাক উঁচিয়ে বসে থাকি তাদের সারগাসো সাগরের অতল জল আগামীতে আরো নতুন কোনও রহস্যের জন্ম দেয় কিনা এমন অপেক্ষায় থাকতে দোষ কি ?

তথ্যসূত্রঃ

https://www.the-scientist.com/notebook/researchers-track-eels-on-their-cross-atlantic-migration-32273

https://www.the-scientist.com/the-nutshell/migratory-eels-use-magnetoreception-31655

https://sciencenordic.com/animals-and-plants-denmark-videnskabdk/a-mystery-of-secret-eel-migration-solved/1442652

http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8273000/8273877.stm

https://www.discovermagazine.com/planet-earth/mystery-of-the-vanishing-eels

Wikipedia, the free encyclopedia.

এবং অন্যান্য ইন্টারনেট সাইট .......

সর্বশেষ এডিট : ১৬ ই মে, ২০২০ রাত ৯:৪২

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।.jpg)