যেখানে থাকি, রাতের বেলা ছাদটায় উঠলে পুরো শহরটা হাজার হাজার বাতির ঝলকানি কিংবা জোনাক বাতির লাইট হাউসের সমারোহ মনে হয়। বহু দূরে যেমন সাগরটার ইতস্ততঃ অবয়বটা চোখে আসে হঠাৎ হঠাৎ। সেই সাথে জাহাজের উঁচু মাস্তুলের বাতিগুলো ঘুরতে ঘুরতে কৃত্রিম নক্ষত্রের মত কদাচিৎ চোখের ওপর আলো ফেলে দেয় মাইল মাইল দূর থেকে। কখনো বা সন্ধ্যা রাতের ঝিরঝিরে বাতাসে ছাদের সদ্য সিমেন্ট ঢালা রেলিংএর পাশে এসে দাঁড়ালে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। এর মাঝেই হয়তো বা বাতাসে মিশে গিয়ে দুয়েক ফোঁটা করে করে ঝরে পড়তে থাকে আষাঢ় মাসের নতুন বৃষ্টির কণাগুলো। এখানে সেখানে ইটের টুকরো, বালু, বাঁশ, সিমেন্টের দলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তার মাঝে পানি জমে থাকে অল্প অল্প করে। পায়ের পাতা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি এর ভেতর। অদ্ভুত একটা উষ্ণ আমেজ আছে সেই পানিতে। সারাদিনের তপ্ত পৃথিবীর আগুণ শুষে নেয়া ছাদটার দাবদাহের ভাগ যেন সেই পানিতেও এসে মিশেছে। ওপরে ঠাণ্ডা ভেজা একটা বাতাসের ছোটাছুটি, আর ঠিক পায়ের নিচেই উষ্ণ পানির স্থির স্বচ্ছ কাঁচের মত প্রলেপ। মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকালে গভীর রাতেও স্পষ্ট মেঘগুলো চোখে পড়ে। হলদে আগুন লেগে যেন মেঘগুলোর কিনারগুলো জ্বলছে। কৃষ্ণাকায় নক্ষত্রে ঢাকা আকাশের নিচে মেঘগুলোকে অন্য পৃথিবীর বলে মনে হতে থাকে। দূরের কাস্টমসের বড় বড় সার্চ লাইটের আকাশমুখি রেখাগুলো নিশাচর মেঘের নিরীহ দলগুলোকে জেল পলাতক আসামীর মত ছাদের মানুষদের কাছে স্পষ্ট আর পরিষ্কার করে দিয়েছে। অসম্ভব সুন্দর অপার্থিব একটা দৃশ্য। ছাদে দাঁড়িয়ে মাথার কাছাকাছি সেই জ্বলন্ত মেঘ থেকে ঝড়তে থাকা বৃষ্টির হীরার টুকরোর মত ফোঁটাগুলো সেই সার্চ লাইটের আলোয় জ্বল জ্বল করে জ্বলতে জ্বলতে নেমে আসে আমার অথবা আমাদের ওপর।

রাতের অন্ধকার কিংবা আলোর মাঝে ভিজে যেতে যেতে সহসা আঁতকে উঠি হাতের দিকে চোখ পড়তেই। কোন এক সময় এক বালিকা ভালবেসে কিংবা শ্রদ্ধাভরে ডাকযোগে একটা হাতঘড়ি পাঠিয়েছিল আমাকে। ঘড়ির কাঁটা বন্ধ ছিল। সঙ্গে একটা চিঠি।

"কোনোদিন যদি সামনে এসে দাঁড়ানোর মত সাহস জোটাতে পারি কিংবা আপনি পারেন খুঁজে বের করতে আমাকে, সেদিন যেন ঘড়িটার কাঁটা ঘোড়ার অনুমতি পায়। আপনি ঘড়িটা হাতে পরে থাকবেন। আজকাল বন্ধ ঘড়ি কেন, চালন্ত ঘড়িতেও কারো সময় দেখার সুযোগ মেলে না। বন্ধ ঘড়িটা হাতে ওভাবে পরে থাকতে অস্বস্তি লাগবে না তো আপনার? জানেন, শুনতে পাগলামীও লাগতে পারে। ঠিক একই মডেলের গাবদা গোবদা ছেলেদের এই ঘড়ি এখন আমিও হাতে পরে রয়েছি। জমজ ঘড়ি কিনেছি। দুটোই বন্ধ। এক সাথে একদিন দু ঘড়ির কাঁটাই নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করবে- আমার খুব ইচ্ছা। আমি খুব পাগল, তাই না?"

বৃষ্টির ক্ষীণ ফোঁটায় ঘড়ির কাঁচের ডায়ালের ওপর মৃদু স্বচ্ছ আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে। হলদে জাহাজ বাতির জন্য দেখতে পাচ্ছি ঘড়ির কাঁটাগুলো বারোটার ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে চুপচাপ। কেউ জেগে নেই। অথচ মাত্র রাত নটা বাজে। ওরা কি জানে না এখনও ঘুমানোর সময় হয়নি?

মৃদু বাতাসে নতুন কেনা কালো রঙের বাঁশিটা হাতে তুলে নেই বৃষ্টির মাঝে। বাতাসের মাঝে পৃথিবীর এতো শব্দ, এতো চিৎকার আর কথা ছুটে চলেছে, এর মাঝে সামান্য এক বাঁশির আওয়াজ কে’ই বা আলাদা করে শুনতে পাবে? আমি চোখ বন্ধ করে বাঁশির বক্ষ ছেদায় নিষ্ঠুরের মত ফুঁৎকার দিয়ে উঠি। অতঃপর আমার শব্দগুলোকে বদলে দিতে থাকি টেলিগ্রাফের মত শব্দের সংকেত বানিয়ে বানিয়ে। অথচ সেই শব্দের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। নেই কোনো মর্মার্থ। যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে কষ্ট। ভয়ংকর কষ্ট। আমি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করি সেই বালিকার মুখের ছায়াটা দেখতে কেমন হবে। আমার জানা নেই পৃথিবীর ঠিক কোন কোণাটায় অন্য ঘড়িটা দম আটকে লুকিয়ে আছে শীর্ণ কোনো হাতের কব্জির সাথে। বার বার ক্লাসের মাঝে লেকচার লেখালেখির ফাঁকে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, বিরক্ত করে দিচ্ছে মেয়েটিকে। অথচ নিঃসীম ভালবাসায় ঘড়িটায় হাত বুলায় মেয়েটি। মৃদু স্বরে ফিসফিসিয়ে ওঠে ঠোঁট দুটো, “সাহস জোটাতে পারছি না তো এখনো! আপনার সামনে দাঁড়াতে আমার এতো ভয় করে কেন?”

ছেলেটা মাটি আর আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে বাতাসের গতিপথ পালটে দেয়া সুরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে অন্ধকার শহরটার দিকে তাকায়। পৃথিবীর ঠিক অপর পিঠে রৌদ্রালোকের মাঝে কোনো এক নাম জানা বা না জানা শহরের ক্লাস রুমে বসে থাকা মেয়েটার কথা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে মনের ভেতর। ডাকঘরের ঠিকানাটা অর্ধেক কেটে দিয়ে লিখেছিল মেয়েটি। অসমাপ্ত ঠিকানা। আমি কিংবা ছেলেটা অসমাপ্ত ঠিকানা গল্পের নায়ক, অথবা তৃতীয় চরিত্র। কোন অংকে অবস্থান, তাও জানা নেই। অথচ দৃশ্যগুলো অভিনয়ের জন্য সমান ব্যাকুলতা পৃথিবীর দুই পাশেই........

নিঃশব্দে চোখের সামনের দিকের আলোক-বাতির শহরটা ব্লুর ফিল্টারে হারিয়ে যেতে থাকে এই হ্যামিলন শহরের কাঁচা হাতের বাঁশিওয়ালার। অথচ বাতিঘরের আলোগুলো হারিয়ে যায়নি, জাহাজগুলোকে নিজ দায়িত্বে এখনো পথ দেখিয়ে যাচ্ছে।

গল্প অথবা অগল্পের সূত্রপাত বছর তিনেক আগে। এজ অব সেঞ্চুরিয়ান্স গ্রুপের কমার্সিয়াল ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করছি তখন। বিভা মারা গেছে বছর খানেক হল। মেয়েটাকে আর নিজের কাছে রাখিনি। ওর বড় খালা, প্রভা আপাকে দিয়ে দিয়েছিলাম ছ’মাস থাকতেই। মা ছাড়া বড় হতে পারবে না। আর আমিও মেয়েকে দেখে দেখে বার বার বিভার স্মৃতিতে ডুবে যাব না। বাস্তব পৃথিবীতে বেঁচে থাকা দরকার। তাই খানিকটা নিষ্ঠুর হয়ে মেয়েকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। বাঁশি বাজানোটা ধরে রাখতে হবে আমাকে, যে করেই হোক। কিছু সিম্ফোনি নিয়ে এর মাঝেই বাহিরের দেশে কথা হয়ে গেছে। একদিকে চাকরি, অন্যদিকে শখ- দুটোকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। পাইপার হিসেবে বলা যায় তখনো খুব একটা নাম ডাক হয়নি। দুয়েকটা গান আর মুভিতে কিছু মিউজিকের কাজ করে সবে মাত্র পরিচিতি শুরু হয়েছে। এর মাঝেই বিভার কার এক্সিডেন্টে হুট করে চলে যাওয়ায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। আমিও ডুবে গিয়েছিলাম ঘোর অন্ধকারের মাঝে। এই একটা মেয়ে আমার জীবনের প্রতিটা আনাচে কানাচে এতটাই মাকড়শার জাল বুনে গিয়েছে যে নিজেকে হঠাৎ করেই তীব্র একটা অসহায়বোধ চেপে ধরেছিল। নিজেকে এর মাঝ থেকে টেনে বের করে আনাটা অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছিল সে সময়ে। বিশেষ করে ছয় মাসের তানজিয়াকে দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকারে ভরে যেতে লাগলো। শেষে নিরুপায় হয়েই আলাদা করে নিতে হয়েছে প্রত্যেকটা বিভা সংক্রান্ত বস্তু আর মানুষ থেকে। আমি বরাবরই বাস্তববাদী মানুষ ছিলাম। তাই স্বার্থপর হতে হয়েছে আমাকে। অন্তত মেয়েটার জন্যে হলেও।

মেয়েটাকে আলাদা করে দিয়ে, ঘর পালটে, শহর বদলে নতুন করে যখন চলে এলাম সমুদ্রের কাছে- বেঁচে থাকার সূক্ষ্ম একটা আভাস পাচ্ছিলাম। বেঁচে থাকা প্রয়োজন। বাঁশি নিয়ে নতুন করে বসতে না পারলেও খানিকটা পুরনো ছন্দে ফিরতে লেগেছি আমি। অফিসে এলে আর আগের মত হিনমন্যতাবোধ চেপে ধরে না। সংসারের কথা আর মনে থাকে না। কেবল গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাঁশিটা হাতে ধরিয়ে দেয়ার জন্য মনে ভুলে পাশ ফিরে বলে ফেলি কোনো কোনোদিন, “বিভা, জেগে আছো? বাদামী বাঁশিটা দেবে? ছোটটা?” কিন্তু চোখের ঘোর কেটে গেলে টের পাই, পাশে কেউ নেই আগের মত। কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেয়ার মানুষের অভাব থেকেই বিভা ঘুরে ফিরে আসা শুরু করেছে আমার পলাতক জীবনে। মানুষ পলাতক জীবনে মুহূর্তে মুহূর্তে নিজের কাছে ধরা খায়। গ্রেট ওরিয়নস পাইপ ব্যান্ডের মূল বাঁশিওয়ালার ঘোর তখনও কাটেনি। সুর সৃষ্টি করা থেকে ছিটকে গেছে।

“আপনি সিগ্রেট খান? আমি ভেবেছিলাম আপনি নন স্মোকার!”

খানিকটা চমকে পেছনে তাকালাম। বৃষ্টির ছিটে এসে গায়ে লাগছে। সন্ধ্যাবেলার এলোমেলো সমুদ্রের পাগলাটে বাতাসে রেস্টুরেন্টের বারান্দায় উড়িয়ে নিয়ে আসছে বৃষ্টির পানি আর সাগরের লোনা ভারি বাতাস। অফিস থেকে একটা পার্টিতে এসেছিলাম সী বিচের পাশেই একটা খোলামেলা রেস্টুরেন্টে। অর্ডার দেয়া হয়ে গেছে। খাবার আসতে দেরি হবে খানিকটা। ভেতরে সবার অফিসিয়াল স্বস্তা রসিকতা শুনতে ভাল লাগছিল না দেখে বারান্দায় চলে এসেছি সিগারেট ধরানোর নাম করে। আষাঢ় মাস এসে গেছে। অন্যান্য দিনের মত সাগরটা এখন আর চুপচাপ বসে থাকে না। লম্বা সী বিচটাও ঢেকে গেছে জোয়ারের উন্মাত্ত ঢেউ ভাঙা পানিতে। রেস্টুরেন্টের দশ হাতের ভেতরে চলে এসেছি পানি। নিচে চারকোণা কিউবের মত সিমেন্টের চাঁইগুলো কোণা উঁচিয়ে এখানে সেখানে ভেসে থেকে জানান দিচ্ছে ভালই জোয়ার এসেছে। অনেকখানি সৈকত গিলে খেয়ে নিয়েছে। সেই সাথে একটানা বৃষ্টি সেই সকাল থেকে। বহু দূরের জাহাজগুলোর বাতিও অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। দুলছে আলোগুলো। আশেপাশে বেছানো রেস্টুরেন্টগুলো অনেক আগেভাগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষায় ট্যুরিস্ট কম থাকে। অফ সিজন। তাই কালো আকাশের নিচের এই সৈকতের রেস্টুরেন্টগুলোর আলোক বাতির সংখ্যা একদম হাতে গোণা। দশ বারোটা বাতি জ্বলছে মিটমিটিয়ে। বাদ বাকি সব অন্ধকারের রাজত্বটাকে আরো গাঢ়, প্রকট আর শক্ত করে দিয়েছে। বেনসনের একটাই শলা বাকি ছিল প্যাকেটটায়। ঠোঁটে নিয়ে ম্যাচ জ্বালিয়ে সবে দুয়েক টান দিয়েছি- তখনই পেছন থেকে গলাটা ভেসে এলো।

নাজিহা দাঁড়িয়ে আছে। একাউন্টসে নতুন জয়েন করেছে মাসখানেক হচ্ছে। হালকা পাতলা মাঝারি গড়ন। চোখে পড়ার মত তেমন কোনো মাধুর্য চেহারায় নেই। তার বদলে অদ্ভুত কাঠিন্য রয়েছে। তথাকতিথ সভ্য পুরুষ কলিগদের সংশ্রব বাঁচিয়ে থাকার জন্য প্রফেশনাল যে কাঠিন্যটা না থাকলেই নয়- একেবারে মেপে মেপে মুখে বসিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দর্শনে আর যাই হোক- প্রেমালাপ জাতীয় কথা বার্তা মুখ দিয়ে আনার চিন্তাও করবে না কেউ। এরা গা বাঁচিয়ে চলতে জানা মেয়ে। তরল কথা বলা পুরুষদের যাবতীয় তরল বাক্য কিংবা হরমোন- উৎপত্তি স্থলেই নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার প্রকৃয়ায় এদের চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই। লম্বা মোহনীয় চুলগুলোকেও নজরে পরতে দেয়নি। এমন বিদঘুটে ভাবে পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে শাসন করে মাথার পেছনে শক্ত করে নিয়ে টেনে বেঁধেছে, তাতে অন্তত এলোকেশী বালিকার স্বপ্ন কারো ভুলেও মনে আসবে না। গোলাপী ঠোঁটগুলোকে হালকা রঙ বুলিয়ে আঁকার চেষ্টা করলে নির্ঘাত ভাল একটা শিল্প বলা যেত, নাজিহা নামক ক্ষীণবলা সম্প্রদায়টা সেই শিল্পকে প্রশ্রয় দেয়নি চাকরিতে এসে। ভাল করেছে। ধর্মীয় রীতিনীতি সংরক্ষণ করে গেল এই উছিলায়! বাইশ তেইশ বছর বয়স হবে। প্রাইভেট কোন ভার্সিটি থেকে পাস করেছে অল্প দিন হল। পোশাক আশাক কিংবা চাল চলনেই বলে দেয় মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আকুল একটা প্রচেষ্টার ছাপ রয়েছে চোখে মুখে।

রেস্টুরেন্টটার বারান্দার কিনার ঘেষে বেশ কিছু ফানুশের মত বাতি ঝুলিয়ে রেখেছে। মোমের আলো। বাতাসে দুলছে কাগজের রঙিন বেলুনগুলো আলো নিয়ে। নাজিহার মুখের সামনেও বাতাসে দুলে ছুটে আসছে একটা ফানুশ। ভেতরে লো ভলিউমে অঞ্জন দত্তের ‘বেলা বোস’ গানটা চলছে।

“চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো?

এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না

সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারও

মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না......”

হাতের সিগারেটটার দিকে না তাকিয়ে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়লাম মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে। মৃদু হাসলাম, “ভুল ধারণা করেছেন। আমি মোটামুটি উচ্চশ্রেণীয় চেইন স্মোকার।”

এক মুহূর্ত সময় নিল নাজিহা। আমার চোখে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করল মনে হয়, “সিরিয়াস? নাকি ওকেশনালি খান?”

“সকাল বেলা বাসী মুখে দুটো, নাস্তা করার সময় চা খেতে খেতে দুটো, অফিসে ড্রাইভ করে আসতে আসতে কম করে হলেও চারটা, স্মোকিং রুমে সারা দিনে এক প্যাকেট না হয় পনেরোটা, অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে জ্যামে বসে ছয় সাতটা, বাসায় ফিরে নতুন কোনো প্যাকেট খুলি- এভাবে বললে যদি ওকেশনালি স্মোকার বলা যায়, তাহলে বলতে পারেন। দিনের নানান ওকেশনেই খেতে হচ্ছে তো।”

গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটা, “এত বেশি খাওয়া তো ঠিক না। বেশিদিন আর টিকবেন না।”

“সিগারেট খেয়ে মারা গেছে এরকম রোগী নিজের চোখে দেখেছ?” পালটা প্রশ্ন করলাম। তুমি-আপনি জিনিসটার মাঝে প্রায়ই তালগোল পাকিয়ে ফেলি আমি। খেয়াল থাকে না।

“তা দেখিনি। তাই বলে এভাবে খাবেন?”

“শোন, একটা সিগারেট খেলে পাঁচ মিনিট আয়ু কমে যায়- এটা স্রেফ ভুয়া একটা কথা। বই পুস্তকে সত্য কথা লেখা থাকে না। পাঁচ মিনিট করে যদি আয়ু কমে যেতে তাহলে আমি প্রতিদিন কম করে হলেও ত্রিশটা সিগারেট খাই। তাহলে দিনে একশো পঞ্চাশ মিনিট, মানে আড়াই ঘণ্টা আয়ু করে গেল। মাসে পচাত্তর ঘণ্টা, মানে তিন দিনের কিছু বেশি আয়ু কমে গেল। তাহলে বছরে কমে তিন বারং ছত্রিশ দিন। মানে এক মাসের চেয়েও বেশি। আমার বয়স এখন উনত্রিশ বছর। সিগারেট খাওয়া ধরেছিলাম তের বছর বয়সে। আব্বা চেইন স্মোকার ছিল দেখে সিগারেটের কোনো অভাব ছিল না বাসায়। ইচ্ছে মত খেয়েছি। সেই হিসাবে উনত্রিশ বিয়োগ তের, মানে ষোল বছর ধরে ধোঁয়ার সাথেই আছি। মানে প্রতি বছরে ছত্রিশ দিন হলে ষোল বছরে পাঁচশ ছিয়াত্তর দিন, মানে প্রায় দেড় বছরের মত হায়াৎ কমিয়ে ফেলেছি নিজের। এর মানে হল আমি এখন মরে টরে গেলে সিগারেটের জন্য- বলা যাবে আমার আয়ু থার্টি এন্ড হাফ ছিল, কিন্তু দেড় বছর আগেই অক্কা পেয়েছি! দরকার কি? দেড় বছর তেমন কিছু না। সিগারেটের জন্য দশ বছর আয়ু গেলেও আপত্তি নেই আমার।”

চোখ ছোট ছোট করে তাকালো নাজিহা, “হিসাবগুলো একেবারে নখদর্পনে এনে রেখেছেন দেখি। প্রায়ই হিসাব দিতে হয় নাকি?”

হেসে ফেললাম, “হ্যাঁ। আমার ওয়াইফকে বলতাম এগুলো। সিগারেট জিনিসটা দু চোক্ষের বিষ ছিল ওর। পাঁচ মিনিটের আয়ু নিয়ে খুব চিল্লা চিল্লি শুরু করে দিত রাত বিরাতে। তখন শান্ত মুখে পুরো হিসাবটা দিয়ে দিতাম।”

“ওঃ আপনার ওয়াইফকে আনলেন না যে?”

কিউবিক পাথরগুলোর ওপর সাগরের ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনে মুখ ফেরালাম ডুবে যাওয়া সৈকতটার দিকে। ফেনাগুলো জ্বলছে অন্ধকারেও। ছিটকে ওঠা পানিগুলো জাহাজের দূর থেকে আসা আলোতে হলদে কাঁচের গুড়োর মত জ্বলছে।

“মারা গেছে রোড এক্সিডেন্ট। সিগারেট না খেয়েও নন স্মোকার মানুষ চেইন স্মোকার মানুষের আগেই মারা যায়।”

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা নাজিহার মুখটার না দেখেও বুঝতে পারলাম অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, আমতা আমতা করল, “আ-আম স্যরি। আসলে আপনার সম্পর্কে খুব একটা জানি না.......”

ফিরে তাকিয়ে স্মিত হাসলাম, “ইটস ওকে। না জানারই কথা। তা নতুন চাকরি কেমন লাগছে?”

প্রসঙ্গ পালটে ফেলাতে স্বস্তি ফিরে পেল, “খারাপ না। তবে ভুল ভাল করছি ইদানীং খুব। প্রভিশনাল পিরিয়ডের এই নাজেহাল দশায় কনফার্ম হবে কিনা কে জানে!”

“কমাস হল?”

“চার মাস। আরো দুমাস বাকি।”

হাসলাম সামান্য, “ছয় মাসের প্রোভিশনার পিরিয়ডের কথা বলে রেখেছে তোমাকে?”

“হ্যাঁ। কেন?” একটু অবাক হয়ে তাকালো নাজিহা।

“তিন মাসের হয় সাধারণত। বেলা বোস গানটাতেই তো বলে দেয়া আছে পরিষ্কার ভাবে- ‘স্টার্টিঙ্গেই ওরা এগারোশো দেবে/ তিন মাস পরে কনফার্ম......’ তিন মাস পরে কনফার্ম মানে প্রভিশনাল পিরিয়ড তিন মাস পর শেষ হবে। তোমার বেলায় ছয় মাস ঝুলিয়েছে আরকি।”

এই প্রথম হাসতে দেখলাম মেয়েটাকে, হাসলে ভালই লাগে। প্রথমে চোখে হাসিটা ফোটে, ধীরে ধীরে চোখ থেকে মুখে নেমে ছড়িয়ে যায়, “আরে কি আশ্চর্য! গানটা কতবার শুনেছি! অথচ একবারও খেয়াল করে দেখিনি ব্যাপারটা! তারমানে পুওর পার্ফরমেন্সের জন্য তিন মাস ধরা খেলাম আরো?”

হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলাম, “বাংলাদেশের ছয় মাসেই চলছে এই জিনিস। অন্যদেশে আলাদা হিসাব। বেলা বোসের শহরের অফিসের নিয়ম কানুনে তো আর বাংলাদেশ চলবে না।”

“তা ঠিক।” মাথা ঝাঁকালো। “বৃষ্টি আসছে তো। ভিজে যাবেন। ভেতরে চলুন?”

“নাহ। এখানেই ভাল লাগছে। তুমি যাও। নতুন এসেছো, সবার সাথে কথা বার্তা বলে সহজ হয়ে নাও। অফিসে তো আর সব ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে না। চেনা পরিচয় থাকা দরকার আছে প্রফেশনাল লাইফে। কাজে লাগবে যখন তখন।”

চোখে ভুলও দেখতে পারি। কিন্তু হতাশ মনে হল নাজিহাকে। ঘুরে চলে যেতে নিল। আমি ফিরে তাকালাম অন্ধকার সমুদ্রটার দিকে। গর্জন বাড়ছে ক্রমশ।

“আচ্ছা কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করবো?”

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। নাজিহা। যায়নি এখনো। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে।

“হ্যাঁ বলো?” ভ্রূকুটি করলাম।

“আপনি বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়েছেন? আপনাকে এখন আর কোথাও মিউজিক দিতে শোনা যায় না।”

“আমি বাঁশি বাজাতাম এই কথা তুমি জানলে কেমন করে?”

“শুনেছি কোনভাবে। সবাই তো শোনে। কিন্তু আপনি কি আর মিউজিক করবেন না?”

“একটু ব্যস্ত আছি এখন। ফ্রি হলেই আবার শুরু করবো।” দায় সারা ভাবে উত্তরটা দিয়ে মুখ ঘোরালাম সাগরের দিকে। নাজিহা চলে গেছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে না। প্রশ্ন কিংবা উত্তরও দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

আকাশ ছোঁয়া এপার্টম্যান্টটায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। পুরো বিল্ডিং গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। সিকিউরিটি লাইট জ্বলছে শুধু সিঁড়িতে। দরজার সামনে এসে চাবি বের করে তালা খুলতে লাগলাম অলস ভঙ্গিতে। সবে দরজা খুলে ভেতরে পা রেখেছি, হালকা কিছু একটা পায়ের সাথে বাড়ি খেল। ভ্রু কুঁচকে নিচে তাকাতেই বাহির থেকে আসা সিকিউরিটি লাইটের আলোতে দেখলাম মোটা একটা খয়েরি খাম পড়ে রয়েছে। বড় ধরণের খাম। সারা গায়ে অসংখ্য আঁকাবুকি আর ছিল ছাপ্পর।

ঝুঁকে খামটা উঠিয়ে নিয়ে রুমের লাইট জ্বালালাম। বাহির থেকে এসেছে। স্কটল্যান্ড। ঠিকানাটা পুরো নেই। প্রেরক সম্পূর্ণ ঠিকানা খামে উল্লেখ করেনি। সম্ভবত ডিএইচএল অফিসের সঙ্গে চিঠি হস্তান্তর বিষয়ক ফর্মালিটি অতটুকুতেই সেরে নিয়েছে। আর চিঠিটা আমার নামে এলেও অন্য কেউ একজন সেটা অফিস থেকে রিসিভ করে বাসাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রেরকের নাম দেখে একটু অবাক অহে তাকালাম, “শতাব্দী”। আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই।

পুরো একটা আস্ত স্কচটেপ দিয়ে প্যাঁচানো হয়েছে খামটা। খুলতেই পাঁচ মিনিট লেগে গেল। সোফায় বসে খামটার মুখটা ছিঁড়তেই ভেতর থেকে একটা আর্ট প্যাপার বের হল। বেশি বড় না। ভাঁজ করে পাঠিয়েছে। মোটা লাগছিল একারণেই খামটা। ভাঁজটা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। একটা নিখুঁত ওয়েল পেইন্টিং করে পাঠিয়েছে কেউ। গভীর রাতে অন্ধকারের মাঝে কোনো বিল্ডিঙ্গের ছাদে বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ। দূর থেকে সাগরের জাহাজের মিটিমিটি আলো আসছে। বৃষ্টির জ্বল জ্বলে কণাগুলো স্থির হয়ে আছে। অথচ মনে হচ্ছে এখনি পড়তে শুরু করবে ছবিটায়...... অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে ঠিক চিনতে না পারলেও এতটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমি ওখানটায় দাঁড়িয়ে থাকলে ঠিক এমনটাই দেখাতো।

ছবির নিচে কয়েকটা লাইন লেখা-

“আজকে নাকি বর্ষা শুরু? আষাঢ় জলে স্নান?

বনের মাঝে পাতার ভেলায় হাসির কলতান,

হাসছো নাকি বন্ধু তুমি? হাসছে পাতার দল

এই আষাঢ়ে দিলেম তোমায়, হাজার হাজার জল....”

নিচে সাইন করা, শতাব্দী। আর্ট প্যাপারটার সাথে একটা ছোট চিঠিও আছে।

“প্রিয় প্রিয় প্রিয় এবং অতি পছন্দের রাশেদ স্যার,

কেমন আছেন আপনি? আমি জানি আপনি আমাকে চেনেন না। ছবিটা হাতে নিয়ে হা করে বসে আছেন এই ভেবে যে কে পাঠিয়েছে আপনার এই ছবি এঁকে? খুব ভাল করে তো আর পরিচয় দেয়ার মত কিছু নেই আমার। তবু বলি, বছর খানেক আগে যখন দেশে ছিলাম- আপনি আমাদের স্কুলে এসেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে। আপনাদের একটা দল ছিল। গ্রেট ওরিয়নস। জানেন সেদিন আপনার বাঁশির সুর এত মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম যে আমি পুরো এক সপ্তাহ রাতে ঘুমাতে পারতাম না! হি হি হি! সত্যি বলছি কিন্তু। হাসি আসলে হেসে নেবেন। আপনি পুরো হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা জানেন স্যার? মানুষ সাধারণত বাঁশি জিনিসটাকে বিষাদ হিসেবে গোনায় ধরে। বাঁশি আর ভায়োলিন, এদুটো কেবল কষ্টের সুর তুলতে পারে সবচেয়ে বেশি নিঁখুত ভাবে। কিন্তু আপনি আমার সেই গতানুগতিক ধারণা এক নিমেষে পালটে দিয়েছিলেন সেদিন। স্টেজে উঠে হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে রোদগুলো যখন আকাশ আর মেঘ ছুঁয়ে পৃথিবীর মাঝে নেমে আসছিল মৃদু ঝিরঝিরে বাতাসের সাথে, পাতা ওড়া সেই বাতাসের মাঝে আপনি নিঃশব্দের অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম যখন বাঁশিতে ফুঁ দিলেন- আমার মনে হল আমি অন্য কোথাও চলে গেছি। একটা মানুষ মুহূর্তের মাঝেই বাঁশির মাঝে এত আনন্দ আর এতো এতো হাসি, উচ্ছলতা, নাচ আর দল ছুট কিশোরীর দু হাত মেলে সর্ষে ক্ষেতে স্বাধীনভাবে মন খুলে দৌড়ানোর এক পাগল করা সুর কেমন করে তোলে আমি বুঝতে পারি না। আপনি জানেন আমার সেদিন স্পষ্ট মনে হয়েছিল আমি যেন সবুজ ঘাসে ঢাকা কোনো বিশাল পাহাড়ের বিস্তির্ণ ঢাল দিয়ে দু হাত মেলে ছুটছি আনন্দে। ঠিক মাথার কাছেই পেজা পেজা মেঘ আর উড়ন্ত পানকৌড়ি, একটু পরেই যেন ঝাপ দেবে পাহাড়ের ওপরের হ্রদটার ওপর। আমি ছুটছি তো ছুটছিই। খালি পায়ে আমার সবুজ ঘাস আর ফুল বাড়ি খাচ্ছে। অনেক বাতাসে কোথাও থেকে শিমূল তুলা উড়িয়ে নিয়ে আসছে। নীল চকচকে আকাশটা যেন আমাকে জড়িয়ে নেবে পরম মমতায় যখন ক্লান্তিতে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়বো। পায়ের নখের মাঝে আটকে যাবে কাঁচা মাটি আর ঘাসের কণা। স্যার, আপনি জানেন না আপনি কতটা অসাধারণ বাঁশি বাজান। সেই বিকালে আমার সঙ্গে বসে থাকা আমার বান্ধবিরা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিল- রাশেদ আহমেদের মত পাইপার আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনি যেখানেই বাঁশি হাতে পা রাখবেন- সেটাকেই হ্যামিলন শহর করে দেবেন, সেই ক্ষমতা আপনার আছে।

আপনাকে যে কত খুঁজেছিলাম এরপর। স্কুল থেকে চলে যাওয়ার পর আর কেন যেন পাইনি শত চেষ্টা করেও। এরপর তো বাবা আমাকে আর তপুকে নিয়ে বাহিরে চলে এলো। স্কুল বদলে গেল, দেশ মাটি বাতাস আর সংস্কৃতি সব বদলে গেল। খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে অনেক সময় লেগে গেছে। কিন্তু এতকিছুর মাঝেও আপনার সেই বাঁশির সুর আমি ভুলিনি। নেট ঘেটে যেখান থেকে যখনই আপনার বাঁশির অডিও পেয়েছি, ডাউনলোড করে নিয়েছি। পাগল বলতে পারেন আমাকে। কি করবো? মুগ্ধতা তো আর যুক্তি মানে না, তাই না?

যাহোক, অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। এভাবে পালিয়ে থাকেন কেন সবাই থেকে? মোটেও থাকবেন না। আপনি যা নিয়ে এসেছেন- সবাইকে দিয়ে যাবেন। সবাই আপনার মত গুণ নিয়ে জন্মায় না। আপনার নতুন সুর শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছি কিন্তু পৃথিবীর অন্য পাশে।

আর হ্যাঁ, আমি লিখে যাব আপনাকে। বিরক্ত করবো। কিছু মনে করতে পারবেন না কিন্তু। ঠিক আছে?

- শতাব্দী।”

আমার কাছে শতাব্দীর আসা প্রথম চিঠি ছিল সেটা। যেটা পাওয়ার পর সেই রাতেই নিজের অজান্তে কালো বাঁশিটা হাতে ছাদে উঠে গিয়েছিলাম বৃষ্টির মাঝে। বহুদিন পর চেষ্টা করেছিলাম বাঁশিতে নতুন সুর তোলার জন্য। পেছন থেকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়া দরকার পড়ে, না হলে কিছু মানুষ এগোতে চায় না। আমি সেই দলের মানুষ।

আমাদের গ্রেট ওরিয়নস দলটা হঠাৎ করে ভেঙে যাওয়ার পেছনে বিভার মৃত্যুটা যতটা না দায়ী ছিল, তারচেয়ে বেশি দায়ী ছিল সম্ভবত আমাদের ব্যর্থতা। পাঁচ জনের দলটা ছিল। রেহান, সাদী, পারভেজ, নিখিল আর আমি। একদম স্কুল লাইফ থেকে এক সাথেই বড় হয়েছিলাম। দলটা রেহান শুরু করলেও মাঝপথে লিড করা আরাম্ভ করেছিলাম আমি। সবাই বাঁশি বাজাতো না। রেহান ছিল রিডলার। সাদী কি বোর্ড আর পারভেজ গিটারিস্ট। নিখিল আর আমিই শুধু বাঁশি বাজাতাম। ভার্সিটিতে ওঠার পর রীতিমত পেশাদার দল হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম। বিভিন্ন স্কুলের ফাংশনে, চ্যারিটি প্রোগ্রামে, বিভিন্ন সংস্থার অনুষ্ঠানে মিউজিক করে বেড়াতে লাগলাম। শুধু যে কনসার্ট করেছি তাই না, প্রথম প্রথম কিছু নাটকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করতাম। পরে মুভিতেও হাত দিলাম সবাই। গানের কম্পোজিশনে দারুণ সফলতা পেতে লাগলাম। কিন্তু কেউ গান গাইতাম না দেখে দলটা তেমন একটা ফোকাসে আসেনি কখনো। একজন শিল্পী গান গাইতে যতটা কষ্ট না করে, একজন সুরকার কিংবা ব্যাকগ্রাউণ্ডে মিউজিক দিতে তার চেয়েও হাজার গুণ বেশি কষ্ট করে, অথচ লোকে সেটা কখনই জানতে পারে না। সবাই কেবল কণ্ঠ শুনেই মুগ্ধ হয়ে থাকে। আবহ সৃষ্টিকারী সুরস্রষ্টার নাম কেউ জানার আগ্রহ প্রকাশ করে না। হয়ত সে কারণেই দলটা বেশি দূর এগোতে পারেনি। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে প্রতি বছর আগস্ট মাসে ওয়ার্ল্ড পাইপ ব্যান্ড চ্যাম্পিয়নশীপ হয় সেই ১৯৩০ সাল থেকেই। আমাদের সবার নজর ছিল রয়েল স্কটিশ পাইপ ব্যান্ড এসোসিয়েশনের এই কম্পিটিশনে এসে সবার মধ্যে একটা ধাক্কা লাগিয়ে দেয়া। যতটা জানি বাংলাদেশ থেকে খুব একটা আসেনি কেউ এর আগে। আসলেও তেমন কিছু করে দেখাতে পারেনি। জুভেনাইল গ্রেডের হয়ে সেবার থার্ড রাউন্ড পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলাম। অস্বীকার করবো না, অন্যদের তুলনায় নিজেদের অবস্থানটা টের পেয়ে ভেতরে ভেতরে অনেকটাই দমে গিয়েছিলাম। সুর সাধনা আমাদের মত আয়েশি ছেলেদের শখ হতে পারে, জীবন না। ওখানে যাদের দেখেছিলাম- তারা এমন সব জায়গা থেকে উঠে এসেছে যে নিজেকেই অনেক ছোট মনে হয়েছিল। উদাহারণ ছিল সেই সব পাইপারগুলো। নোংরা বস্তি থেকে বহু কষ্ট দল নিয়ে টাকা জমিয়ে এন্ট্রি ফর্ম কিনে এই প্রতিযোগীতায় উঠেছে। বাকিটা মন্ত্রমুগ্ধতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জান প্রাণ দিয়ে যতটা না সুর তৈরি করে অডিয়েন্স মাতিয়েছিলাম আমরা, তারচেয়ে বেশি ভেঙে গিয়েছিলাম প্রতি মুহূর্তে যখন টের পেতে শুরু করেছিলাম এইসব ছেঁড়া পোশাকের বাঁশিওয়ালারা কি ভয়ংকর সুর সৃষ্টি করতে পারে দেখার পর। কেবল যেন হাতে খড়ি নিয়ে শিখতে আরাম্ভ করেছি এদের কাছ থেকে। সামান্য তের বছরের ব্রাজিলিয়ান এক মেয়ে স্টেজে এসে স্রিং টাইপের বাঁশি বাজিয়ে পুরো অডিটোরিয়াম হেলিয়ে দিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার কেবল মনে হয়েছিল এই সুর তৈরি করতে আমাকে আরেক জনম নিতে হবে। আমার সামান্য বাঁশের বাঁশি দিয়েও এর সাথে পাল্লা দিতে পারবো না। যতটা না আশা নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে, মনোবল ততটাই গুঁড়িয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল আমাদের।

ওখানেই শেষ। দলটা ধীরে ধীরে ভেঙে গিয়েছিল। কোনো রকম রেষারেষি কিংবা ভুল বোঝাবুঝি নয়, নিজেদের অবস্থানটা আবিষ্কার করতে পেরে ভেঙে গেছি সবাই। কণ্ঠের চর্চায় যতটা আবেগি হওয়া সম্ভব, সুরের চর্চাটা ততটা না। হাতের আঙুল, ঠোঁট কিংবা মনের তারগুলো সব এক সাথেই বাজতে হবে। কাঁদতে হবে সুর তৈরি করতে করতে। আমাদের ভেতর অতটা জিদ কিংবা কান্না কারোই ছিল না কখনো। সবারই যার যার জীবন ছিল, এম্বিশন ছিল। সুরটা ছিল শুধু মাত্র শখ। কেউ গার্ল ফ্রেণ্ডের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কেউ বা ক্যারিয়ার দাঁড় করানোর জন্য ব্যস্ত ছিল জিম্যাট কিংবা জিআরই করায় লেগেছিল। কেউ বা কোন কারণ ছাড়াই শিশার নেষায় পড়েছিল বিলাসী কোনও বান্ধবির তালে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কেউ বাকি ছিল না। সবাই ভার্সিটির পড়াটাও শেষ করতে পারেনি। রেহানের ব্লাড ক্যান্সারে ধরা পড়ার পর সব কিছুই বদলে গিয়েছিল। ওর মৃত্যুটা আমার কাছে স্বাভাবিক লাগেনি কখনো। অন্তত হাসপাতালে মারা যাবার আগে যখন আমার হাতটা ধরে বিড়বিড় করে বলেছিল, “উই ডিড হোয়াট উই ক্যান, কিন্তু এভাবে ভেঙে যাওয়াটা বোধহয় উচিত হয়নিরে রাশেদ। হয়ত আমাদের সেরাটা বাকি থেকে গিয়েছিল। কিছু কিছুটা সময় নিজেকে সবকিছু থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হয়, পারা যায় কি না? আমরা সেই চেষ্টাটা করিনি। এন্ড নাও, উই হ্যাভ নাথিং লেফট জাস্ট কাপল অব লাইটারস টু লাইট দ্য পাইপ হোয়াট উই স্মোক অর হোয়াট উই ব্লো টু উইন দ্য অডিয়েন্স! শালার রাস্তায় জন্মানো উচিত ছিল। নিজেকে সময় দিতে পারলাম না কখনই। নট ইভেন নাও, ডেথ হ্যাজ টেকেন দ্য এপয়েন্টম্যান্ট ফর সো লং!”

রেহানের মৃত্যুর পর গ্রেট ওরিয়নের সব কালপুরুষেরা বাতাসে মিলিয়ে গেল। দেশ ছেড়ে চলে গেল পারভেজ আর নিখিল। সাদীকে বাসা থেকে একটা রিহ্যাবে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল নেশা ছোটানোর জন্য। আর আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম নতুন চাকরি নিয়ে। বিভার সঙ্গে বিয়েটা নিয়েও বেশ চাপ দিচ্ছিল সব দিক থেকেই। শেষে চাপের মুখে ভেঙে পড়লাম। বিয়ে করে ফেললাম চব্বিশ বছর বয়সেই। প্রথমে ভেবেছিলাম বিভা আসাতে সুর যাও বাকি ছিল- সব হারিয়ে যাবে। এরেঞ্জ ম্যারেজ। আগে থেকে চিনতাম না। বাবার পছন্দের মেয়ে। বন্ধুর বিদেশ ফেরত মেয়ে বললেই ভাল। বাংলাদেশি কালচার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের মেয়ে ছিল বিভা। অবশ্য নিজেও যে খুব বাংলাদেশি সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলাম, বলবো না। তবে ও আমার জীবনে আসায় সবকিছু বদলে গিয়েছিল। ছটফটে স্বভাবের মেয়েটা ঠিক আমার বয়সী ছিল। দুই দিনের ছোট। তুই তোকারি একটা সম্পর্কের মাঝ দিয়ে সংসারটা শুরু হয়েছিল আমাদের। বাসর রাতেই কিনা যে মেয়ে আমাকে দেখেই নাক সিটকে বলে বসেছিল, “এহহে! আমি তো ভেবেছিলাম এভারেজ বাঙালিদের মত হাইটে শর্ট হবে। এখন তো দেখছি তালগাছ। আমাকে তো লিলিপুট দেখাচ্ছে তোমার পাশে!”

আমি বোকা বোকা মুখে হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, “ও তাই নাকি? আমিও ভেবেছিলাম বিদেশ ফেরত যেহেতু, চাকা বল সাবানের মত পরিষ্কার গায়ের রঙ হবে। এখন তো দেখি শ্যামলা বললেও বেশি শোনাবে!”

ফিক করে হেসে দিয়েছিল মেয়েটা, “এ! তোর মাথা! রোদে ঘুরে ঘুরে এই অবস্থা হয়েছে আমার। এখন টিপটপ বৌ সেজে কদিন ঘরে থাকলেই আবার সুন্দর হয়ে যাবো নে।”

আমি তাকিয়েছিলাম অপলক দৃষ্টিতে। কত সহজ, কত সরল হতে পারে একটা মানুষ! কি সহজেই আমাকে তুমি থেকে তুই ডেকে ফেলল। টিপিক্যাল বাঙালি মেয়েদের মত করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দিল না। যেন বহুদিন থেকে চেনা জানা।

বিভা নামক ঘোরটার সঙ্গে আমার সেই থেকে ডুবে যাওয়া। সত্যি বলতে বাঁশির সুর ফিরে পাওয়ার দ্বিতীয় রেনেসার নাম ছিল বিভা। রাশেদ আহমেদ নামক ছাইয়ের স্তূপ থেকে ফের ফিনিক্স পাখিটাকে বের করে আনার জাদুর সেই পরশ ছিল মেয়েটা আমার জীবনে। আগে যা ছিলাম না আর যা ছিলাম দুটোর একটা মিশেল তৈরি হতে লাগলো আমার মাঝে। দল ভেঙে গেলেও একার প্রচেষ্টা ছাড়িনি। সলো দিয়েই নতুন ফিনিক্সের প্রত্যাবর্তন ছিল। আগের চেয়েও অনেক বড় হয়ে সফলতাগুলো ধরা দিতে শুরু করল আমার জীবনে।

যদিও আমার জানা ছিল না যে এই নতুন ফিনিক্সের আয়ুষ্কাল কত কম ছিল। বিভার মৃত্যুর পর ওর কবরের সাথে সাথে আমার শিল্পী সত্ত্বাটাও মাটি চাপা পড়ে গেল। অথচ আমার তখনও অনেক সুর বাকি ছিল......

শতাব্দীর প্রথম চিঠিটা আসার কিছুদিনের মাঝেই ভুলে গিয়েছিলাম। অফিসের নানান কাজের চাপে আবার সবকিছু ছাপিয়ে কর্পোরেট জীবনটাই মুখ্য হয়ে উঠতে লাগলো। বেশ কয়েকটা কাজে দেশের বাহিরেও যেতে হল। ফিরতে ফিরতে মাস দুয়েক লেগে গেল। যতদিনে ফিরলাম ততদিনে বাঁশি কিংবা শতাব্দীর কথা বেমালুম ভুলেই গেছি আমি। দীর্ঘদিনের বন্ধ এপার্টম্যান্টটায় ফেরার পর দরজা খুলতেই পায়ের সাথে ধাক্কা লাগলো আমার অপেক্ষায় থাকা ওর দ্বিতীয় চিঠিটা। অনেক ক্লান্ত ছিল দীর্ঘ ত্রিশ ঘণ্টার টানা প্লেন জার্নিতে। চিঠিটা তাই কেন যেন খুলে দেখার আগ্রহ পাইনি। রাতে বাহির থেকেই খেয়ে এসেছিলাম। বাথরুমে কেবল গোসলটা সেরে বিছানাতে ঝাপ দিলাম। আগামী দুই দিন ছুটি চেয়ে রেখেছি অফিস থেকে। বিশ্রাম চাই আমার। দু মাসের বণিক জীবন কাটিয়ে এখন ক্লান্ত অনেক। চিঠিটা বেড সাইড টেবিলে ঘড়ির পাশে রেখে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। অথচ চিঠিটা তখনও রাশেদ আহমেদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভেবেছিলাম অনেক লম্বা একটা ঘুম দেবো। কিন্তু বাতাসে জানালার পর্দাগুলো সরে গেছে অনেকটাই। ভোর বেলার মিষ্টি রোদ ঢোকা শুরু করেছে আমার বিছানায়। সেই সাথে জানালার গ্রিলে এসে দুই জোড়া চড়ুইয়ের আলাপ একদম মাথার কাছে। কিচির মিচির কিচির মিচির। ঘুমটা হালকা হয়ে এলো। ঘুম ঘুম চোখে তাকালাম জানালাটার দিকে। জানালাটায় ঘিয়া রঙের পর্দা ঝুলছে। বাহিরে ভোর দিকের বেশ জোরালো বাতাস হচ্ছে বোধহয়। পর্দাগুলো উড়ছে, সেই সাথে সকালের কাঁচা রোদ যেন শব্দ করে সুর তুলে তুলে আমার ঘরটায় ঢুকছে। সেই অমায়িক উজ্জ্বল আলোটার মাঝে দুই চড়ুইয়ের অবয়বটা স্বর্গীয় দৃশ্য মনে হচ্ছে। তীব্র একটা সাদা আলোর মাঝে পাখি দুটোর ঝগড়া।

বিভার কথা মনে পড়ল। দুই চড়ুইয়ে কথা বলতে দেখলেই সে মুখটাকে বাচ্চাদের মত করে ফেলতো। আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম অভিমানি গলায় বলতো, “জানিস, এই দুটো কি বলছে?”

আমি বেড টি টা ওর হাত থেকে নিতে নিতে চোখ মোটকে বলতাম, “কি?”

“ছোট চড়ুইটা বলছে- এই শুনছো? আমার একটা বাবু আর একটা বাবুনি লাগবে, হু। সব সময় তো কেবল অফিস অফিস করে বেড়াও। ঘরে যে আমি একা থাকি দেখো না?” অনেক সুন্দর করে অভিনয় করে দেখায় বিভা।

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেতে খেতে বলি, “তাই নাকি? জামাইটা কি বলে?”

“আবার কি বলবে? সেই একই ডায়লোগ সবার- ইয়ে দেখো বৌ, এখন আসলে সবদিক থেকে অনেক চাপের মধ্যে আছি। আরো বছর খানেক পরে বাবু নেই?”

“তারপর?”

“বৌ চড়ুইটা মন খারাপ করে বলছে- আমি চলে যাব তাহলে অনেক দূরে। আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।”

“আর?”

“জামাই চড়ুইটা বলে- সেকি! তাহলে অফিস থেকে আসলে আমাকে রান্না করে কে খাওয়াবে?”

“বৌ কি বলল?”

“বৌ মুখ ঝমটা মেরে বলেছে- একটা বুয়া কাক রেখে দাও। আমাকে দিয়ে কি? আমি চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়!” মুখটা কাঁদো কাঁদো করে বলে বিভা।

আমি হাসি। হাতের কাপটা একপাশে রেখে পালকের মত মেয়েটাকে নিজের কাছে টেনে আনি। বিভার ঘন নিঃশ্বাস আমার গলায় লাগে প্রতিদিনের মত। আমি মৃদু স্বরে বলি, “আমার চড়ুইটাকে কোথাও যেতে দেয়া যাবে না। অসুবিধা কি? বাবু বাবুনি চড়ুই দিলেই তো ঝামেলা শেষ!”

বিভা লাল হয়ে আরো গুটিয়ে যায় আমার মাঝে। এই ভোরের রোদগুলো বিভার স্নিগ্ধ মুখটায় কতদিনের আবীর মাখিয়ে দেয়ার সাক্ষী হয়ে আছে ভুলেও গেছি আমি। আমার চারপাশে বিভার এতো এতো বেশি শব্দ আর উপকরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মিশে রয়েছে যে ওর পেছু ছাড়াতে আমাকে এই গ্রহ ছেড়ে পালাতে হবে একদিন।

বেড সাইড টেবিলের ওপর ঘড়িটায় সময় দেখতে গিয়ে চিঠিটায় চোখ পড়লো। আলস্য ভরা মুখে হাত বাড়িয়ে খামটা নিলাম। ভারি লাগছে এবারেও। ঠিকানা বরাবরের মতই সংক্ষিপ্ত। চিঠি আসার পথ খোলা রয়েছে, ফেরত যাওয়ার পথ বন্ধ। খামের পোশাক আশাকও সেই আগের মত। আস্ত একটা স্কচটেপ সর্পিলাকারে পাঁক খেয়ে খেয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে মাঝের খামটাকে। কঠিন নিরাপত্তা বেস্টনি মালিক পর্যন্ত পৌছানোর আগ পর্যন্ত!

“প্রিয় প্রিয় প্রিয় এবং অতি পছন্দের রাশেদ স্যার,

প্রথমেই আমাকে উইশ করে ফেলুন। চিঠিটা যখন হাতে পাবেন দুয়েকদিন আগে পরে হলেও আমার বার্থ ডে থাকবে। মানে সাতাশে আগস্ট। আজ কত তারিখ যখন চিঠিটা হাতে নিয়েছেন? কেন যেন মনে হচ্ছে দুই কি তিন দিন দেরি হয়েছে জন্মদিন থেকে। তাই না? আমার অনুমান শক্তি অবশ্য খুব একটা সুবিধার না। যা ভাবি তার উল্টোটাই হয়েছে বেশিরভাগ। এই যেমন ধরেন আমি প্রিডিক্ট করলাম কাল ওয়ালেস ক্লাব বাস্কেটে হারবে আমাদের কাছে। দেখা গেল ১২/৪৮ এ হেরে মুখ চুন করে ফেরত আসছি। বোঝেন অবস্থা।

আচ্ছা আপনি কেমন আছেন? জানেন সেদিন হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম আপনার অনেক অসুখ হয়েছে। একা একা থাকছেন। কেউ নেই। ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছি আমি। খারাপ লাগছিল কেন জানি। বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাকে একটা ফোন দেই। কথা শুনি। কিন্তু দেইনি। আপনি ভাল থাকুন। সব সময় ভাল থাকুন। আর হ্যাঁ, বাঁশি ছাড়বেন না প্লিজ। আপনি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা এটা আপনি নিজেই বোঝেন না। মানুষজনকে এসে বোঝাতে হয়।

জানেন এদিকে খুব একটা বৃষ্টি হয় না। ঝড় বাদলের রাতে, মানে সাগর কাছে তো- তখন বৃষ্টি হয়। নাহলে ঠাটা রোদ, নয়তো জানুয়ারির দিকে তুষার নামে আকাশ থেকে। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর কেন জানি বৃষ্টির জন্য মনটা আকুপাকু করতো সব সময়। একদিন গভীর রাতে কি হল জানি না। ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণ কেঁদেছি। কেন কেঁদেছি তাও জানি না। আমার মাঝে মাঝেই কান্না কাটির রোগ আছে। কারণ ছাড়াই কাঁদি। মন খারাপ থাকে অকারণেই। সেরাতে আপনার একটা সিম্ফনি ছেড়ে জানালার কাছে বসেছিলাম। আমার জানালার ওপাশেই নর্থ সী’র লম্বাটে বীচ। গভীর রাতেও ফেনিল সাগরটা খুব সুন্দর লাগে। দূরেই একটা দ্বীপের মত রয়েছে। ছোট আইল্যান্ড। লাইট হাউস রয়েছে একটা। বিশাল টাওয়ার। বহু দূর থেকে সেই বাতিঘরের আলো আর ঘণ্টার শব্দ পাওয়া যায়। পাহাড়ের ওপর আমাদের বাড়িটার জানালা থেকে নিচের সাগরটা আর লাইট হাউসটার দিকে তাকালেই অন্যরকম একটা প্রশান্তিতে মনটা ভরে যায়।

আপনার বাঁশির সুরটা আরাম্ভ হওয়া মাত্র হঠাৎ কি মনে হল জানেন? মনে হল খোলা জানালাটা দিয়ে আচমকা এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি এসে পড়লো আমার ওপর। আমি তো অবাক। প্রথমে ভাবলাম মনের ভুল। গালে হাত দিয়ে দেখি সত্যিই তো পানি! অবাক হওয়াটা শেষ হবার আগেই আবার আরেক ফোঁটা পানি! আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। আমার হাতের ওপর বৃষ্টির পানি এসে পড়েছে। এবং দেখতে দেখতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল!

অনেকদিন আগে কোনো একটা বইয়ে পড়েছিলাম সম্রাট আকবরের সভায় তানসেন ছিলেন সম্ভবত। উনি যখন গান গাইতেন- মজলিসের বাহিরে বৃষ্টি পড়তো। কথাটা কতটা সত্যি জানি না। কিন্তু আপনি বাঁশি বাজালে বৃষ্টি নামে, কথাটা হাতে কলমে পরীক্ষিত! সত্যি!

খুব বিরক্ত হচ্ছেন তাই না? ভাবছেন এই পাগল মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটেছে? আমি পাগল ছিলাম না স্যার। আপনিই পাগল বানিয়েছেন। সবাইকে যেমন বানান। বিশ্বাস না হলে একদিন নিজের অফিসের কলিগদের বাজিয়ে শোনাবেন একদম অফিস আওয়ারেই। দেখবেন আপনি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা কি না!

- শতাব্দী”

চিঠির সাথে এবারে একটা বই পাঠিয়েছে মেয়েটা। বিভিন্ন দেশের নানান ধরণের বাঁশির ওপর লেখা। ফাংশন, মেকানিজম, বানানোর কৌশল আর কারা ব্যবহার করে তাদের বৃত্তান্ত। ইংরেজী বই। ঢাল ওল্টাতেই জেল পেনের কালিতে লেখা- ‘হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা, শ্রদ্ধেয় রাশেদ স্যারকে- শতাব্দী’।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিঠিটা আর বইটা রেখে দিয়েছিলাম বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারে। “শুভ জন্মদিন শতাব্দী। দুদিন দেরি হয়েছে সত্যিই। আজ উনত্রিশ আগস্ট।” সাতাশে আগস্ট আমার মেয়ে তানজিয়ারও জন্মদিন ছিল, দ্বিতীয় জন্মদিন। অথচ পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টায় কাতর রাশেদ আহমেদ নামের মানুষটার মাঝের বাবাটাও যে সত্যি পালিয়ে যেতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত- জানা ছিল না। দুইদিন পর জানতে পারলাম নিজের আশ্চর্যজনক সফলতার ঘটনাটা শতাব্দীর চিঠিটার কারণে।

ছেড়ে আসা মানুষের ওপর সম্পর্কের দাবী নিয়ে নয়, শুধু মাত্র কথা জানার জন্য কথা বলার মাঝেও যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দারীদ্রতাটা লুকিয়ে থাকে, টের পেলাম প্রথম বারের মত যখন প্রভা আপাকে ফোন দিলাম তানজিয়া কেমন আছে জানার জন্য। হত দরিদ্র মনে হচ্ছিল নিজেকে। অথচ বিপুল ঐশ্বর্য্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি, চাইলেই পৃথিবীর যে কোনো কোণায় মুহূর্তেই ছুটে যেতে পারবো। অথচ নিজের মেয়ের কাছে ছোটার মত সামর্থ নেই।

আপা আমার ফোন পেয়ে বিস্মিত কিংবা অবাক- কোনোটাই হননি। খুব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, “কেমন আছো রাশেদ? অনেক দিন পর ফোন করলে? তোমার তো কোনো কন্টাক নাম্বারও নেই আমাদের কাছে যে ফোন দিয়ে একটু কথা বলবো। নিজেকে এতটা আলাদা করে রেখে কি স্বাভাবিক হতে পেরেছো?”

আমি কথা খুঁজে পাইনি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তানজিয়া কেমন আছে আপা?”

“ভাল আছে। পরশু ওর জন্মদিন গেল। মনে রাখার চেষ্টা করেছো কিনা জানি না, তবে খুব ভাল লাগছে দুদিন পরে হলেও ফোন করেছো আমাকে।” আশ্চর্য রকম শান্ত গলা প্রভা আপার। কোনোরকম অভিযোগ কিংবা প্রত্যাশা নেই কণ্ঠস্বরে।

“কতটুকু হয়েছে?” ঢোক গিলে রিসিভারটা কানের সাথে চেপে ধরলাম। বিছানায় মেরুদণ্ড যতটা সোজা করে শক্ত হয়ে বসে আছি, মেরুদণ্ডটা ঠিক ততটাই বাঁকা, নুয়ে, ঝুঁকে রয়েছে ভেতরের কোথাও।

“হাতের মাপে বলবো? আমার হাতের হিসেবে দেড় দুই হাত হয়েছে। একটু গোল্টু গোল্টু হয়েছে। মাথায় বাবরী চুল, ছোট ছোট ঝুঁটি করা যায়। চোখগুলো তোমার পেয়েছে। গাবদা গোবদা বোকা বোকা চোখ। সারাক্ষণ ছোটা ছুটি করে বেড়াচ্ছে। তার প্রধান মারামারির সিস্টেম হচ্ছে যাকে মারবে, দুই হাতে দুম করে বুকে ধাক্কা মারে গায়ের জোরে। বেচারা নিজেও ধপাস করে পড়ে যায়, সামনের জনকেও ফেলে দেয়।” নির্লিপ্ত, আবেগহীন গলায় খুব শান্ত গলায় বলে গেলেন কথাগুলো আপা।

আমি চুপ হয়ে রইলাম। বাহির থেকে বাতাস এসে জানালার পর্দা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিষ্টি সোনা ঝড়া রোদে ভেসে যাচ্ছে আমার পায়ের কাছটা। জানালার কাছে এখনো সেই চড়ুই দুটো ঝগড়া করে যাচ্ছে। অথচ অনেক দূরে বসে রয়েছি যেন সব কিছু থেকে। অন্ধকার কোথাও।

“রাশেদ? য়্যু দ্যেয়ার?” অনিশ্চিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন আপা।

খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম, “আজ রাখি আপা। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরে একদিন ফোন দেবো।” জবাবের অপেক্ষা না করে লাইন কেটে দিলাম। রিসিভার নামাতে নামাতে লক্ষ্য করলাম- হাতটা কাঁপছে। ক্লান্ত লাগছে অসম্ভব।

তানজিয়া যেদিন জন্ম নিল, এমস্টার্ডামে ছিলাম। আসতে একদিন দেরি হয়েছিল। বিভাকে কথা দিয়েছিলাম যে ওর বাচ্চা হবার সময় আমি অবশ্যই থাকবো। থাকতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে এয়ারপোর্টে আটকা পরেছিলাম। হাসপাতালে নেয়ার পথে বারবার দুলাভাই আর আপার ফোন পাচ্ছিলাম। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে বিভা ফোনে কথা বলছিল আমার সাথে। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে মেয়েটা। আমি অসহায়ের মত ফোনে শুধু সাহস দিয়ে যাচ্ছিলাম। এর বেশি করার আর কিছু ছিল না সেই মুহূর্তে। অথচ মেয়েটা পাগলের মত ঐ অবস্থাতেও হেসে আমাকে বলছিল, “টুনির আব্বা, আমার কত সাধ ছিল তোমার হাত ধরে শুয়ে থাকবো এই সময়টা! আর তুমি কিনা মুখ হাঁড়ি করে আরেক দেশের এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে আছো!”

দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম আমি। তানজিয়াকে নিজের বিছানায় পাশে শুইয়ে রেখে শুয়ে ছিল বিভা। সাদা তোয়ালেতে মোড়ান ছিল মেয়েটা। শুধু গোলাপি রঙের মুখটা দেখা যাচ্ছিল। ঘুমাচ্ছে। আমাকে দেখেই বিভা রাগ করার বদলে সেই সহজ সরল হাসিটা দিয়ে নিচু গলায় বলে উঠল, “টুনি ঘুমাচ্ছে। ডিস্টার্ব করবে না একদম। চুপচাপ দেখো।”

আমি কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছি। এত কাছে আমার বংশধর শুয়ে আছে! এত ছোট একটা মানুষ! ঠিক আমার মতই হাত পা চোখ কান নাক আছে! হাসি পেলে হাসবে, কান্না পেলে কাঁদবে! আমাদের মেয়ে। ঝাপসা হয়ে আসছিল সব কিছু আপনা আপনি কেন জানি।

“কি আজব! এই, তুমি কি বাচ্চা নাকি এটার মত? কাঁদছো কেন?” বিভার কণ্ঠে বিস্ময়।

বিভার সেই বিস্ময় মাখা কণ্ঠ আর মুখটা আমার ভেতরটাকে লেগে আছে এখনো। জানালার চড়ুই দুটো ঝগড়া থামিয়ে ইতিউতি করে ঘরের ভেতরটা দেখছে এখন। আমার দিকে মাথা একাত ওকাত করে তাকাচ্ছে।

আমার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে সেদিন বিভা সেদিন শরীর হেঁচড়ে বিছানার এক সাইডে চলে এসে আমার হাতটা ধরেছিল আলতো করে, “টুনির আব্বা? বাঁশি আনোনি? মেয়েকে একটু বাজিয়ে শোনাবে না? এই পিচ্চি রসগোল্লাটা তো এখনো জানেই না যে ওর আব্বাজান কত হাই ভোল্টেজ বাঁশিওয়ালা! এই বাজাও না একটু?”

বিভার ধাক্কা ধাক্কিতে কাঁধের ব্যাগটা খুলে বাঁশিটা বের করেছিলাম। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে তখন। হা করে দম নিচ্ছে। ভোর বেলার সেই নিঃশব্দের কেবিনটায় খোলা জানালাটা দিয়ে ঠিক আজকের মতই একটানা বাতাস আসছিল সব উড়িয়ে নিতে নিতে। স্নিগ্ধ একটা হাওয়া।

আমি বাঁশিটা নিতে নিতেই কোথা থেকে যেন একটা নার্সকে ছুটে আসতে দেখলাম কাঁচের দরজাটা দিয়ে। কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেছে। চোখ বন্ধ করে বিভার পাশে একটা টুলে বসে বাজাতে শুরু করেছি আমি একটা নতুন সুর। এমস্টার্ডামের সেই এয়ারপোর্টের ওয়েটিং রুমে বসে এই সুরটা তৈরি করেছিলাম মেয়েকে শোনাবো বলে। কারণ জানতাম বিভা আমাকে বাঁশি বাজাতে বলবেই মেয়ের জন্য। নতুন বাবা হচ্ছি, একটা প্রিপারেশন বলে কথা আছে না?

সুরটা খুব হালকা ভাবে তোলা আরাম্ভ করতেই চারপাশটা আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতিটা কেবিনের জানালার পর্দায় ধাক্কা দিয়ে বেড়াতে শুরু করল সেই সুর। জাগিয়ে দিতে লাগল ঘুমন্ত মানুষদের। পিঁপড়ের দলের কুচকাওয়াজ পর্যন্ত চলে গেল সেই সুর। হাঁটা থামিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল সমস্ত পিঁপড়ের সাড়ি। জানালার কাছের রাধাচূড়া গাছটার ডালে বসা দোয়েল আর শালিকগুলো কান পেতে শুনছে। কাঠবিড়ালিটাও ডাল থেকে ঝুলতে ঝুলতে থেমে গিয়ে চেয়ে আছে এদিকে। সূর্যের ইতস্তত আলোগুলোও আচমকাই যেন জানালার চৌকাঠ ছাড়িয়ে ঝাপিয়ে আসতে লাগলো ঢেউয়ের মত। আলোকের সেই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি চোখ বন্ধ করেও আমার সমস্ত অডিয়েন্সের মুখ দেখতে পাই, বলতে পারি কে কোথায় বসে আছে। শুধু বুঝতে পারিনি আমার নতুন শ্রোতা, আমার মেয়েটাও চোখ খুলে তাকিয়েছে। বাবার দিকে তাকিয়েছে।

তানজিয়া নামের ছোট্ট দেড় হাত মেয়েটার জন্য দুই বছর দুই দিন পর রাশেদ আহমেদের বুকের ভেতরটায় হঠাৎ করেই সূক্ষ্ম একটা ব্যথা হতে লাগল। আমি অনেক শক্ত ধরণের একটা মানুষ। অথচ আমাকেই কিনা শেষ মেষ এই সাধারণ মানবিক অনুভূতির ব্যাধিগ্রস্থতার শিকার হতে হল।

শতাব্দী নামের মেয়েটার চিঠিগুলো এরপর থেকে যতবারই আসতে লাগল- আমি কোনো না কোনোদিক থেকে স্মৃতিকাতরতার ঢেউয়ের সাথে ধাক্কা খেতে লাগলাম। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিংবা অনিচ্ছার বিরুদ্ধের গোপণ ইচ্ছার অভিসন্ধি সরূপ কোনো না কোনো কারণে বাঁশিটাকে হাতে তুলে নিতে হয়েছে। তানজিয়ার দ্বিতীয় জন্মদিনের জন্য সেদিন সারাবেলা ঘরের ভেতর বসে বসে একটা নতুন সুর বানিয়েছিলাম দেড় বছর পর। আবেগ ঠিক আগের মত নেই, হাতের আঙুল কিংবা ফুসফুস সেই আগের মত পৃথিবীর সব বাতাস শুষে নিয়ে বাঁশির মাঝে ঝাপ দেয়ার জন্য অপেক্ষা করে নেই এখন- কিন্তু তবুও অনেক ভালবাসা নিয়ে সুরটা বানিয়েছিলাম তানজিয়ার জন্য। যদিও সাহসে কুলায়নি মেয়ের কাছে গিয়ে অপরিচিত মানুষের মত দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজিয়ে শোনাবো। পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে ইচ্ছার আস্পর্ধা দেখে। টানা দুই দিন প্রভা আপাকে ফোন দিয়ে তানজিয়াকে চেয়েও শেষ মুহূর্তে ও এসে ধরার আগেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছি। বাঁশি হাতে এতো প্রস্তুতি নিয়ে এপ্রান্তে বসেও ও প্রান্তের দুই বছরের মেয়ের সামনে গুঁটিয়ে গেছে বাঁশিওয়ালা বাবা।

নতুন সুরটা ঘরে বসে রেকর্ড করে শেষ মেষ নিজের ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছিলাম। তানজিয়া আজ না শুনতে পেল। যদি কোনোদিন না থাকি, আর ওর ইচ্ছে হয় অপরিচিত সেই বাঁশিওয়ালার সুর শুনতে- সে যেন এই সুরটা শুনতে পায়। তার জন্মদিনের জন্যই বানিয়েছিলাম- নাই বা জানলো এই অংশটুকু।

“প্রিয় প্রিয় প্রিয় এবং অতি পছন্দের রাশেদ স্যার,

একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আপনার নতুন বাঁশির অডিওটা শুনলাম অনেক অনেকবার। কি মনে হয়েছে জানেন? খুব আপন কারো জন্য সুরটা বানিয়েছেন আপনি। অনেকগুলো কথা কেমন যেন দলামোচা হয়ে গলার কাছে আটকে আছে, অথচ কিছু বলতে না পারলে যেমন কষ্ট হয়- ঠিক সেরকম একটা কষ্ট আছে সুরটায়। কার জন্য বানিয়েছেন?

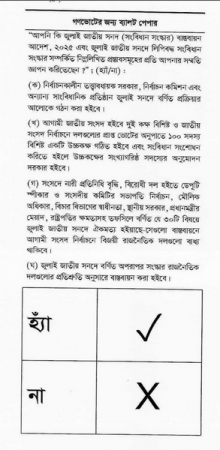

আচ্ছা থাক, বলতে হবে না। একটা মজার কথা বলি, আমি ঠিক করেছি একদিন আপনার সাথে দেখা করবো। দুটো ঘড়ি কিনেছি সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে। একটা আপনাকে দিয়ে দেবো। আরেকটা থাকবে আমার কাছে। পরে থাকবো দুজনেই। কিন্তু ঘড়ি দুটোই থাকবে বন্ধ। যেদিন দেখা হবে আপনার সাথে, সেদিন ঘড়ি দুটো চালু হবে, কেমন?

অনেকদিন দেশে যাওয়া হয় না। দেশে কেউ নেই আসলে। থাকলে যেতাম। আমার মার কবরটা যদিও দেশেই, কিন্তু আমি, বাবা কিংবা আমার ছোট ভাই- কেউ আসলে যেতে চাই না। অনেক কষ্ট লাগে। মা’টাকে এত দূরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি ভাবলে কান্না পায় খুব।

দেশে যদি কখনো ফেরা হয়- নিশ্চয় দেখা হবে আপনার সাথে। অনেক পাগল ফ্যান তো আপনার। ঠিকই দেখবেন হাজির হয়ে গেছি একদিন।

ভাল থাকবেন। আচ্ছা একটা কথা, আপনার কখনো জানতে ইচ্ছে করে না- কেন আমি ইমেইল বা মেসেজ না পাঠিয়ে হাতে লিখে লিখে চিঠি দেই? কে জানে, হয়ত প্রশ্নটা আসেও নি মনে আপনার। আসলে হাতে লিখে কিছু পাঠাতে অনেক ভাল লাগে। হাত দুটোকে খাটিয়ে আঙুলগুলো ছুঁয়ে যখন লিখি- সেই কাগজে আমার মমতাও তো মিশে যায় কালির সাথে। অল্প কয়েক লাইনের সেই চিঠিও নিশ্চই ইমেইলের মত একবার পড়েই রেখে দেবার জিনিস না? আমি শিওর আপনি দুই থেকে তিনবার তো পড়েনই। তাই না?

- শতাব্দী”

কর্ম ব্যস্ত জীবনের গদবাঁধা নিয়ম আর প্রতিদিনের রুটিনের মাঝে শতাব্দী নামের মেয়েটা খুব ধীরে ধীরে মিশে যাওয়া শুরু করেছিল। সত্যিই ওর চিঠিগুলো আমি বার বার পড়ে দেখতাম। প্রতিবারেই নতুন নতুন কিছু কথা কিংবা অনুভূতি ধরা পড়তো। কিন্তু খুব ধোঁয়াটে একটা পর্দার ওপাশে ছিল মেয়েটার অবস্থান। আমার রোবট হয়ে যাওয়া জীবনটার মাঝে দ্বিতীয়বারের মত সুরের স্রোত সৃষ্টি করে দেয়া মানুষটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। সত্যি বলতে আগ্রহ জাগেনি কেন জানি। সব সময় মনে হতো- এই রহস্যময় পর্দাটা টিকে থাকুক। টিকে থাকুক কিছু আকুতি। ওপাশের, এপাশের। চাইলেই হয়তো খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তারুণ্যের সেই বাঁধ ভাঙা কৌতূহল কিংবা মোহের সময় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি। কিছু কৌতূহল কৌতূহলের মতই রেখে দেয়া উচিত। উত্তর পেয়ে গেলে আগ্রহ হারিয়ে যায়। আমি শতাব্দী নামের আধপাগল এক বালিকার শ্রদ্ধা আর ভালবাসার প্রত্যুত্তরে নীরব থেকে স্নেহ অনুভব করে গেছি। কাছে যাওয়ার চেষ্টা করিনি।

কিন্তু নিজের অজানা কোনো অংশে আবেগের বশেই হোক, বাঁশিতে নতুন নতুন সুর তৈরি করা আরাম্ভ করেছিলাম ধীরে ধীরে। রাশেদ আহমেদ কিংবা গ্রেট ওরিয়ন্সের নাম হারিয়ে গেছে ততদিনে সবখান থেকে। কিন্তু খুব নিঃশব্দে শব্দের ঘোড়াগাড়িটা চালিয়েছিলাম এই শহরের ওপর দিয়ে। কাঁঠাল গাছের ঝকঝকে পাতা আর গুটিপোকার জালের মাঝ ছিঁড়ে সেই সুরের ঘোড়াগাড়ি যে শহরের প্রতিটা শব্দের পিঠে উঠে আলাদা হয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠার শক্তি রেখেছে, বুঝতে পারিনি। তখনও জানা ছিল না আমাকে মানুষ মনে রেখেছে.........

“........ সেদিন আপনাকে টিভিতে দেখলাম। দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে। অনেক শুকিয়ে গেছেন স্যার। একা একা থেকে নিজের প্রতি আর খেয়াল রাখেন না তাই না স্যার? বেশি বেশি করে খাবেন। পরের সপ্তাহেই যেন টিভিতে কোনো শো’তে মোটাসোটা নাদুশ নুদুশ আপনাকে দেখি- ঠিক আছে?

আমি নিজেও রোগা পটকা মানুষ তো। গায়ে হাড্ডি আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। আপনাকে সেরকম দেখলে খারাপ লাগে। বেশি খাবেন, হু?

আচ্ছা একটা কথা বলতেই তো ভুলে গেছি। আমিও কিন্তু আপনাকে দেখে দেখে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছি। অন্ধ ভক্ত তো, তাই। জানেন আমার খুব ইচ্ছে আপনাকে একদিন বাঁশি বাজিয়ে শোনাবো। মুগ্ধ হয়ে শুনবেন। মুগ্ধ না হলেও মুগ্ধ হবার মত মুখ করে রাখবেন- ঠিক আছে? আপাতত একটা ছোট্ট সিডিতে আমার রেকর্ড করা একটা সুর পাঠাচ্ছি। শুনে হাসবেন না প্লিজ। তাহলে অনেক মন খারাপ হবে আমার। আমি এমনিতেই বেশি কাঁদি। তখন দেখা যাবে কাঁদতে কাঁদতেই বন্যা করে ফেলেছি।

- শতাব্দী”

অফিসে বসে চিঠিটা পড়ছিলাম। শেষ হতেই খামটা হাতড়ে সিডিটা বের করলাম খুঁজে। প্রথমে খেয়াল করিনি যে সিডি দিয়েছে। ল্যাপটপ সামনেই ছিল। সিডি ড্রাইভ খুলে লাগালাম ওটা। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মত বাজে। বেশির ভাগ স্টাফই চলে গেছে। স্টক অডিট রয়েছে দেখে দু চারজন ডাটা এন্ট্রির অপারেটর আর একাউন্টসের কিছু মানুষ ছাড়া অফিস প্রায় খালি বললেই চলে। জিএম স্যারও চলে গেছে। বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। পাঁচতলার কেবিনটায় বসে কাঁচের জানালার ওপাশ দিয়ে সন্ধ্যা নামা শহরটা দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে অনেক। চিকচিকে রাস্তাগুলো যেন নদী হয়ে গেছে একেকটা। নদীর ওপর দিয়ে হলদে বাতির গাড়িগুলো ছুটে চলেছে। একটা জানালার স্লাইড খুলে রেখেছি, ভেজা বাতাস আসছে সন্ধ্যার। ডেক্সের কাগজ পত্র সরিয়ে নিয়েছি আগেই। নাহলে বাতাসে উড়ে টুড়ে যাবে।

শতাব্দীর সিডিটায় ছোট একটা অডিও ফাইল রাখা। তিন এমবির মত। অন করতেই চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী কিশোরী এক বালিকার লাজুক কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

“স্যার আপনার মত বাজাতে পারবো না। তবু চেষ্টা করছি। প্লিজ প্লিজ হাসবেন না?”

কেবিনের লাইট বন্ধ করে ডেক্সে দুই হাত আড়াআড়ি রেখে মুখ নিচের দিক করে মাথা রাখলাম। ভার হয়ে আছে মাথাটা। ক্লান্ত লাগছে। হাসলাম না আমি। খুব আস্তে আস্তে নিচু গলায় যেন উত্তর দিলাম, “হাসবো না, তুমি বাজাও।”

বাহির থেকে শুধু বাতাস আর বৃষ্টির কাঁচের জানালায় আছড়ে পড়ার শব্দ আসছে। সেই সাথে সন্ধ্যার শহরটার গাড়ির আওয়াজ। এর মাঝ দিয়েই শুরু হল প্রায় শোনা যায় না ক্ষীণ একটা বাঁশির সুর। সাথে সাথে কান খাড়া হয়ে গেল। স্টিলের ইন্ডিয়ান আট ছিদ্রের বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে বাড়ছে সুরটা। পানির ছোট স্রোতের মত ঘরের ভেতর ঢুকে যাওয়া শুরু করেছে যেন। অনুভূতিটার সঙ্গে অনেক পুরনো পরিচয় আমার। আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছি নীল বিস্তির্ণ সমুদ্রের কিনারে একটা পাহাড়ের গায়ে বানানো দুধের মত সাদা একটা বাড়ির খোলা ছাদের রেলিঙের কাছ ঘেষে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে শতাব্দী নামের এক কিশোরী। বাতাসে মেয়েটার এলো চুল উড়িয়ে এনে মুখের ওপর ফেলছে। কিন্তু সরাচ্ছে না সেই চুল। অসম্ভব মায়াকাড়া মুখটা লুকিয়ে আছে চুলের আড়ালে। কেবল ঠোঁটগুলোর বাঁশির সঙ্গে মিশে যাওয়া দেখা যায়। অনেক ভালবাসা আর স্বপ্ন নিয়ে সুরটা বইছে সে কিশোরীর বাঁশি থেকে। বন্ধ চোখগুলোর কিনার বেয়ে পানির খুব সুক্ষ একটা রেখা সৃষ্টি করে দৌড়াচ্ছে......

যে সুরে অনেক আকুতি নিয়ে সে মেয়েটি যেন বলছে তাকে কোথাও নিয়ে যেতে। এমন কোথাও যেন সে খুব বড় একটা কষ্ট ভুলে থাকতে পারবে। অথচ আমি সেই কষ্টটা অনুভব করতে পারছি স্পষ্ট, শুধু বুঝতে পারছি না সেই কষ্টের কারণটা। খুব আস্তে আস্তে সেই কষ্ট ভেতরে গিয়ে অসহ্য একটা যন্ত্রণার মত তৈরি করতে থাকে। আমি বোবা সেই কষ্টে ভুগতে শুরু করেছি তখনই। ধরতে পারিনি ব্যাপারটা। কেবলই মনে হচ্ছিল হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে একটু ছুঁয়ে দেই। সমস্ত কষ্টটুকু আমার শরীরে নিয়ে আসি, তাও সে ভাল থাকুক। জানি না ব্যাপারটা আর কেউ বুঝতে পারবে কি না, হয়ত আমার মত যারা বাঁশি বাজায়- তারাই কেবল বুঝবে।

দরজায় নক হতেই চমকে সোজা হয়ে বসলাম। রুমের লাইট নিভিয়ে দিয়েছিলাম প্রায় সব ক’টা। দ্রুত হাতে জ্বালিয়ে দিলাম। শতাব্দীর অডিওটা বন্ধ করে দিলাম হাতাহুড়ো করে, “ইয়েস, কাম ইন?”

দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল নাজিহা, “স্যার কিছু ফাইল ছিল, সাইন করেননি দেখলাম। কোনো ভুল ছিল?”

“স্টকের সাথে মেলেনি কয়েকটা আইটেম। কঞ্জিউমেবল আইটেমগুলোকে আলাদা ভাবে দেখানোর দরকার ছিল না। ল্যান্ডিং কস্টগুলোতে গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছে আলাদা করে দেখাতে গিয়ে। ওগুলো ঠিক করে নাও। আমি দাগ দিয়ে দিয়েছি। প্রিন্ট করে নিয়ে এসো ঠিক করে।” তর্জনি আর বুড়ো আঙুলে চশমার নিচ থেকে দুই চোখের কোণ চেপে ধরে ওর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলাম।

“জ্বি আচ্ছা।” ঘুরে চলে যেতে নিলো মেয়েটা।

“নাজিহা?”

“জ্বি স্যার?” দরজা টেনে ধরল সাথে সাথে।

“কাজ শেষ হয়ে গেলে ফাইল বাহিরে তোমার টেবিলে রেখে চলে যেও। রুমে আসার প্রয়োজন নেই। যারা আছে এখনো, কাউকে বিরক্ত করতে নিষেধ করবে। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আমি বের হওয়ার সময় সই করে দেবো।” ক্লান্ত স্বরে বললাম।

“ওকে স্যার।” দরজা লাগিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে শতাব্দীর বাঁশির সুরটা আবার চালু করলাম ল্যাপটপে। খুব ধীরে ধীরে আবারও সেই হাহাকার আমার ভেতর জোয়ারের পানির মত বাড়তে লাগলো.....

“........ আচ্ছা আপনার কি কখনো আমাকে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না? আমার খুব ইচ্ছে করে আপনার কথা শোনার জন্য। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। আপনার সামনে বসে সেই হেমন্তের বিকেলের মত বাঁশি শুনতে.......”

রুমে ফেরার পথে কিংবা অফিসে যাওয়ার সময় জ্যামের ভেতর গাড়িতে বসে শতাব্দীর চিঠি পড়া আমার অভ্যাসে পরিণত হতে শুরু করেছে- বুঝতে পারিনি। নতুন-পুরনো সব চিঠিই খুলে খুলে পড়ার একটা আজব নেশা লেগেছিল। অথচ খুব সাদা মাটা ছিল সবটুকু। কোথাও আমার প্রতি শ্রদ্ধার সীমা ডিঙিয়ে কাঁচা প্রেমের কথা বলতে আসেনি। ওর প্রথম দিকের দুই তিনটা চিঠি পড়েই বুঝে গিয়েছিলাম আমার অবস্থানটা ওর চোখে কোথায়। প্রেমিকের আসনে নয়। পরম আরাধ্য ব্যক্তির জায়গায়। যাকে সম্মান করা যায়, শ্রদ্ধাভরে ভালবাসা যায়। ঠিক শিক্ষকের মতও না, প্রেমিকের মতও না। মাঝামাঝি একটা জায়গা। অথচ খুব স্পষ্ট। ভ্রান্ত ধারণায় ভোগার সুযোগ নেই। নিজের সম্পর্কে একটা আড়াল ছাড়া আর কোথাও কোনো অস্পষ্টতা ছিল না শতাব্দীর। আর লেখাগুলোর মাঝে আমিও এমন কোনো কিশোরীকে খুঁজে পাইনি যে নতুন প্রেমে পড়ে কাঁচা অভ্যাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঠিক ছোট বোন নয়, আবার অন্য কেউই না, সব সম্পর্কের হয়ত নাম থাকে না। আমার তার প্রতি যেটা জন্মেছিল সেটা বিভাকে মনে করিয়ে দেয়ার একটা অনুভূতি, কিন্তু বিভার মত করে কেউ নয়। ঠিক চশমা নয়, চশমার কাঁচ মোছা কাপড়ের মত কিছু একটা হয়ে উঠেছিল শতাব্দী নামের সেই মেয়েটা।

স্কটল্যান্ডের উপকূলের এক পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সাদা একটা বাড়ির দোতলার কোনো খোলা জানালার পাশে গভীর রাতে লেখা চিঠিগুলো অপ্রয়োজনেই দরকারী হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ। কারণ বিভার স্মৃতি থেকে যে আমি পালিয়ে থাকার বদলে রোমন্থন করে বেড়াতে ভালবাসি এখনো- সেটা শতাব্দীর একেকটা চিঠি পড়া শেষ করলেই বুঝতে পারি এখন। হঠাৎ আঘাতে মানুষ অনেক কিছু থেকেই দূরে পালাতে চায়। কিন্তু অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করে। রাশেদ আহমেদ নামের মানুষটার ভেতরের বাবা কিংবা বাঁশিওয়ালা সেই স্বামী- আগের জীবনে ফিরে আসতে চেয়েছে পুরন স্মৃতিগুলোকেই সম্বল করে। যদিও সবাই অপেক্ষা করে নেই আগের মত।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরতে লাগলো। অফিসের ব্যস্ত জীবন আর রেকর্ডিং রুমে ঢুকে বাঁশি হাতে বসে থাকার অসাধ্য সামঞ্জস্যটা ধীরে ধীরে করে ফেলতে লাগলাম। গভীর রাত পর্যন্ত সুর তৈরি করে করে কাটিয়ে দেই। সকাল হতেই সেই পুরন কর্পোরেট আমিতে ফিরে যাই। প্রফেশন আর প্যাশনের দুই নৌকায় পা রেখেছি, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি জেনেও চেষ্টা করে যাচ্ছি- পৃথিবীতে অসাধ্য বলে মানুষের কিছু নেই। কেবল মানুষকে আটকে রাখার অসাধ্যতা রয়েছে।

সংসারবিহীন রাশেদ আহমেদ নামের মানুষটা ধীরে ধীরে বাঁশি নিয়ে মানুষের লোকালয়ে ফিরে এসেছিল একা- সমস্ত কালপুরুষেরা হারিয়ে গেছে। একাই ফিরতে হয়েছে। আমার মেয়েটার সঙ্গে দেখা করার কিংবা কথা বলার আকুলতা আর ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছি তখনও। সেই সাথে শতাব্দী নামের মেয়েটার চিঠির দীর্ঘ প্রতিক্ষায় থাকতে হয়। আগের চেয়েও অনেক দেরি করে চিঠি আসছে এখন। যাও বা তিন মাসে একটা আসে- দু চার লাইনেই লেখা শেষ। কাঁপা হাতের লেখা। ভেঙে গেছে অনেকটা। আগের মত গুছিয়ে লিখছে না।

“..... বাবা ঠিক করেছিল বাংলাদেশে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন আর সম্ভব না। আটকে গেছে আমার জন্যই। আচ্ছা আপনার কি আমাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না? এতদিন ধরে লিখছি। বাঁশি বাজিয়ে শোনাচ্ছি। কথা বলছি পাগলের মত- দেখতে ইচ্ছে করে না? আমি বোধহয় শুধুই বিরক্তি করি আপনাকে। কে জানে, চিঠিগুলো আদৌ পড়েন কি না। উত্তর তো আর পাইনি কখনো। অবশ্য ঠিকানাই তো দেই না। থাক, বাদ দিন। সব প্রেরকের চিঠির উত্তর দিতে নেই। কিছু চিঠি জবাব ছাড়া থেকে যাক।

অনেকদিন হল আপনার নতুন কোনো বাঁশির সুর পাচ্ছি না। অনেকদিন মানে তিন সপ্তাহ। এটা কি ঠিক? জানেন আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমার শেষ উইশ যদি করতে বলে হঠাৎ কোনোদিন- তুমি কি চাইবে? আমি সাফ বলে দেবো রাশের স্যারকে সামনে বসিয়ে তাঁর বাঁশির সুর শুনবো। শুনতে শুনতে মরে যাব। এই মানুষটার বাঁশিতে অলৌকিক কিছু আছে। যখনই শুনি- মনে হয় সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে খালিপায়ে ছুটে যাচ্ছি আমি......”

শতাব্দীর শেষ চিঠিটা আমার কাছে আসে ওর প্রথম চিঠির দুই বছরের মাথায়। অফিসে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সকাল বেলা খুলেছিলাম খামটা। ভেতরে কিছুই নেই। শুধু একটা ছোট সাদা কাগজে কাঁপা হাতে লেখা-

“প্রিয় রাশেদ স্যার, ভাল থাকবেন সারাজীবন। হ্যামিলন শহর মাতিয়ে রাখুন।”

আর কিছু নেই। নাম পর্যন্ত না। সেই শেষ। শতাব্দীর আর কোনো চিঠি আমার কাছে আসেনি কখনও।

একজন ভক্তের প্রতি মানুষের মোহ কিংবা করুণা বা ভালবাসা থাকতে পারে। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করার মত ইচ্ছা শক্তি হয়তো ভেতর থেকে চাপ দেবে না কখনো। কিন্তু শতাব্দীর চিঠির অপেক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় আমি মড়িয়া হয়ে উঠেছিলাম। কেন হয়েছি, জানি না। কিন্তু সেই মেয়েটার প্রগলভতার আলাপ, রোরুদ্যমনা সেই কিশোরী শব্দহীন চিঠির মাঝ দিয়েও এতটা শব্দ আর চিৎকার করেছে আমার ভেতরে যে তিন চার মাস অপেক্ষায় থাকার পর ধীরে ধীরে ক্ষ্যাপাটে হয়ে যেতে লাগলাম আপনা আপনি। প্রতিদিনই অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগলাম- আমার চিঠি এসেছে কিনা? বাসায় প্রতি রাতে ফিরে দরজা খুলে নিচে তাকাতাম, চিঠি দিয়ে যায়নি তো কেউ? কিন্তু আর চিঠি আসেনি।

চিঠির প্রতিক্ষায় থাকা আমি তুমুল বৃষ্টির মাঝে মধ্য রাতে ছাদে উঠে বাঁশি বাজাতাম, নতুন সুর তৈরি করার চেষ্টা করতাম। নতুন রেকর্ডিগুলো ওয়েবসাইট আর মুভিতে দেয়া শুরু করলাম। পাছে শতাব্দীর চিঠি আসে, সেই সুর নিয়ে কিছু লেখে। কিন্তু চিঠির দেখা নেই।

তানজিয়ার চতুর্থ জন্মদিনে চিঠির অপেক্ষায় থাকা বিধ্বস্ত আমি এবারেও সাহস জোটাতে পারলাম না মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর। ব্যাকুলতা আর বিচ্ছিন্নতা দুটোই যতদিন যাচ্ছিল- ক্রমশই বেড়ে চলেছি পিতা-কন্যার। ওর কাঁচা জীবনে আমার ছাপ রেখে যাওয়ার বয়সটা পার করে ফেলতে শুরু করেছে। আমি অনেক কথাই বলতে চাই, ওকে বলতে চাই। পারি না। ওকে নিয়ে শতাব্দীকেও খুব বলতে ইচ্ছে করে- আমার মেয়েটার চোখ নাকি আমার মত হয়েছে। অথচ কাউকেই কিছু বলা হয় না।

শতাব্দীকে যে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে না পারতে খুঁজে বের করা আরাম্ভ করার মত দূর্বল হয়ে গেছি বুঝতে পারিনি। কিন্তু সত্যিই একপাক্ষিক পত্রালাপের আড়াই বছরের মাথায় নিরুত্তর শতাব্দীকে খুঁজে বের করতে স্কটিশ এম্ব্যাসি থেকে শুরু করে ঐদেশে থাকা আমার পরিচিত মানুষদের- সবাইকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। যদিও তিন অক্ষরের ‘শতাব্দী’ নামটা ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছুই জানি না। তাও সত্যি নাম, নাকি খেয়ালি ছদ্মনাম বলতে পারি না। বয়স কত সেটাও জানি না। এক রকম অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে আমাকে শতাব্দীর জন্য।

অসমাপ্ত ঠিকানাটার জন্যই অনেক সময় লেগে গেল। পুরো ঠিকানাটা বের করতে করতে পাঁচ মাসের মত নিয়েছিলাম। তখনও অবশ্যই কেবল ঠিকানাই নেয়া হয়েছে। জানা হয়নি কে সে? শুধু নামটা পুরো জানতে পেরেছি। সানিয়া রহমান শতাব্দী।

দেরি হয়ে গিয়েছিল অনেক। কিছু কিছু মানুষ থাকে পৃথিবীতে, তার চারপাশে মানুষ আসে কেবল চলে যাওয়ার জন্য। দূরে যাওয়ার জন্য। এরা একা থেকে যায়। আমিও তাদের একজন ছিলাম। ভিসার প্রাথমিক ঝামেলাগুলো শেষ করে সে দেশে যেতে যেতে দিন দশেকের মত দেরি করে ফেলেছিলাম। নর্থ সীর নীল সাগরটা দেখা যায় শতাব্দীদের বাড়িটা থেকে। উপকূল ঘেষে তৈরি করেছিলেন এক সময় ওর বাবা এ.এফ রহমান। বিরাট ধনী একজন বাংলাদেশি প্রকৌশলী। ওখানে গিয়ে শতাব্দীদের বাড়িটা খুঁজে বের করতে সময় লাগেনি আমার। ভিউ কার্ডের ছবির মত বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিচেই সাগরের ফেনিল ঢেউ এসে শব্দ করে আছড়ে পড়ছে। বড় বড় কালো পাথরের চাঁই, আর প্রবাল দেখা যায় সৈকতে। সাগর মুখি সেই বাড়ির খোলা ছাদে যখন আমাকে নিয়ে রহমান সাহেব উঠেছিলেন শতাব্দীর সঙ্গে দেখা করাতে। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ ঢিপ ঢিপ করে শব্দ করছে কেন জানি। বয়ষ্ক রহমান সাহেব বয়সের ভার ছাড়াও আরো কিছু একটার ভারে নুয়ে পড়েছেন- কি সেটা বুঝতে পারিনি তখনও যখন নিচতলায় ড্রইং রুমে বসে তাঁর আর শতাব্দীর ছোট ভাই শান্তর সঙ্গে কথা বলছিলাম। শতাব্দীর ভাইটার বয়স সাত আট হবে। গোলগাল মায়া মায়া চেহারা। চুপচাপ থাকে। খুব একটা কথা বলেনি। যা কথা সব রহমান সাহেবের সাথেই হয়েছিল। ভদ্রলোক আমাকে প্রথমে দেখে চিনতে না পারলেও নাম আর কোথা থেকে এসেছি বলা মাত্র চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে ঘোরের গলায় বললেন, “শতাব্দী আপনাকে দেখলে অনেক খুশি হতো।”

“খুশি হতো মানে? সে নেই?” মৃদু একটা ধাক্কার মত লেগেছিল বুকে। এতদূর এসে যদি দেখা না হয়?

“না আছে তো..... আপনার বাঁশির সুর যে মেয়েটা কি পরিমাণ ভালবাসে আপনাকে বোঝানো সম্ভব না। সারাক্ষণ তো আপনার অডিওগুলো নিয়েই থাকতো। সেই আপনি কিনা বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছেন তাকে দেখতে......” সামান্য বিমর্ষ মনে হল ভদ্রলোককে।

“শতাব্দী নেই?” আবার জিজ্ঞেস করলাম। রহমান সাহেবের কথা কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে।

“হু?..... আছে, আছে। আসুন। ছাদে বসে আছে। ওখানে চলুন।” উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আমার অপেক্ষা না করেই হাঁটা ধরলেন ডুপ্লেক্স বাংলোটার সিঁড়ির দিকে। আমি এক মুহূর্ত দেরি করে উঠলাম। পা বাড়ালাম সেদিকে। একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম- ড্রইং রুমে রহমান সাহেব, তাঁর স্ত্রী, ছয় সাত বছরের শতাব্দী আর একেবারে কোলের শিশু শান্তর একটা ফ্যামেলি ফটো ঝোলানো আছে। কিন্তু আর কোনো ছবি রাখা হয়নি। এমনকি এত বড় দেয়ালগুলো খালি থাকার পরেও কারো কোনো ছবি লাগানো নেই। যেন পরিবারটা ঐ বয়সেই থেমে গেছে। আর এগোয়নি।

পেঁচান সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে উঠে আসতেই সাগরের উষ্ণ একটা ভেজা হাওয়া মুখে এসে লাগলো। একদম সকাল। আটটা সাড়ে আটটা বাজে মাত্র। খুব ভোরে এয়ারপোর্টে নেমেই সোজা এখানে চলে এসেছি দেরি না। করে। সাথে অবশ্য অফিসের এক কলিগ এসেছিল। তার সাথেই লাগেজগুলো হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। হোটেলে যাইনি আমি।

বেশ বড় ছাদ। অনেকগুলো টবে গাছ লাগানো আছে। বাংলাদেশের বাড়িগুলোর মত ছাদে একটা কবুতরের বাসাও রেখেছেন রহমান সাহেব। কবুতর ওড়া উড়ি করছে, কোনো কোনোটয়া দানা খেয়ে বেড়াচ্ছে ছাদে। সকালের মিষ্টি রোদের মাঝে সাগর থেকে উড়িয়ে আনা বাতাসে অসাধারণ লাগছিল সবকিছু। চারপাশের সবুজ পাহাড়গুলো রোদ লেগে চিকচিক করছে। শতাব্দীকে উৎসুক চোখে খুঁজছিলাম ছাদে ওঠার পর থেকেই। প্রথমে চোখে না পড়লেও বাতাসে টবের একটা গাছার পাতাগুলো একদিকে সরে যাওয়াতে দেখতে পেলাম মেয়েটাকে। সাদা রেলিঙের খুব কাছেই বসে রয়েছে।

ওকে দেখার সাথে সাথে জমে গেলাম আমি। অনুভূতিগুলো সব অসাড় হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। হাজার মাইল পেড়িয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াতে গিয়ে এতোটা ধাক্কা খাবো ভাবতে পারিনি.......

আমার সামনে কালো একটা হুইল চেয়ারে এলিয়ে আছে একটা চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে। মাথার খোলা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখে এসে পড়েছে। ঘাড়টা একপাশে কাঁত হয়ে আছে অনুভূতিহীন মানুষের মত। চেয়ারটার সাথে মিশে গেছে মানুষটা। সাদা একটা গাউনের মত পরা। ফুটফুটে মানুষটার শীর্ণ হাত পাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় এর মাঝে। আমি স্থানূর মত দাঁড়িয়ে রয়েছিল। নড়তে ভুলে গেছি। পাশ থেকে রহমান সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিচু গলায় বললেন, “আট বছর আগে যখন দেশে ছিলাম, একটা বিয়ে থেকে ফেরার পথে রাতের বেলা কার এক্সিডেন্ট করেছিলাম। ড্রাইভার আর আমার স্ত্রী সাবিহা স্পট ডেড। আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি আর শান্ত। কিন্তু শতাব্দীর বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে গেল। মাথায় আর স্পাইনাল কর্ডে খারাপ ভাবে আঘাত পেয়েছিল। শুরুতেই কোমরের নিচের দিকটা প্যারালাইজড হয়ে যায় ওর। সেই থেকে হুইল চেয়ারে থাকতে হতো। স্কুলেও যেত এভাবেই। অনেক শক্ত মনের মেয়ে। মা হারিয়ে, শারীরিক শক্তি হারিয়েও দমে থাকেনি। ক্লাসে সব সময় ফার্স্ট হয়েছে। ভেবেছিলাম পায়ের দিকটা গেছে, ব্যাস ওটুকুই। আর কিছু হবে না। কিন্তু বছর খানেক পর আস্তে আস্তে জানতে পারলাম সেই এক্সিডেন্টের আঘাত মাথায় লাগার কারণে শরীরের সব হাড় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। বোনমেরু ট্র্যান্সফার করার চেষ্টাও হয়েছিল। লাভ হয়নি।”

আমি অনুভূতি শূণ্য মুখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

“মেয়েটা আপনার বাঁশির সুর পাগলের মত পছন্দ করে কেন জানেন? আপনি নাকি ওদের স্কুলে একবার একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে এত সুন্দর করে বাঁশি বাজিয়েছিলেন যে ওর নাকি মনে হয়েছিল ও খোলা সবুজ মাঠে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন বাসায় ফিরে এসে পাগলের মত করছিল। বারবার মাথা নাড়তে নাড়তে বলছিল ‘এত সুন্দর করে মানুষ কিভাবে বাঁশি বাজাতে পারে? বাবা উনি মানুষ না। উনি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা। জাদুকর!’ বদ্ধ পাগল এক ভক্ত পেয়েছেন আপনি। চিঠি লেখার খুব শখ ছিল। আপনাকে হাতে লিখে পাঠাতো চিঠি। শুধু তাই না, আপনাকে দেখে দেখে বাঁশিও বাজানো শুরু করেছিল.....” থেমে গেলেন মাঝপথে।

আমি স্বপ্রশ্ন চোখে চাইলাম।

“ওর হাতের মজ্জাও শুকিয়ে আসা শুরু করেছিল। হাত দিয়ে লিখতে বা কিছু ধরতে অসুবিধা হওয়া শুরু করল। কাঁপত হাত অনেক। তবু লেখার চেষ্টা করেছে আপনাকে। কিন্তু শেষ দিকে এসে বুঝে গিয়েছিল সময় আর বেশি বাকি নেই। তাই শেষবারের মত লিখে আর চিঠি লেখেনি......” বিষণ্ন গলায় বললেন, “বাঁশি বাজানোও থেমে গেছে চিরতরে মেয়েটার..... বহু কষ্টে কথা বলতে পারে। আর শোনে। মাথা যেদিকে কাঁত করে রাখা হয়- সেদিকটাই দেখতে পায়.....”

আমি ঘোরের মধ্যে রয়েছি যেন। পা দুটোকে কয়েক মণ ভারি লাগছে। ছাদের সাথে লেগে গেছ। টেনে ওঠাতে পারছি না...... ঢোক গিললাম শব্দ করে। ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম শতাব্দীর দিকে। রহমান সাহেব দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন আমাকে রেখে।

আমি অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে এসে শতাব্দীর পাশে দাঁড়ালাম। মাথাটা সাগরের দিকে মুখ করে কাঁত হয়ে আছে, আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি থাকে, টের পাচ্ছে নিশ্চয় আমি এসেছি। শুকিয়ে যাওয়া শীর্ণ বাম হাতটায় ঠিক আমার হাতের ঘড়িটার মতই আরেকটা ঘড়ি পরে আছে। বন্ধ। কোলের ওপর মাঝারি সাইজের একটা স্টিলের বাঁশি। এ বাঁশিটাই বাজাতো শতাব্দী। মুখের ওপর চুল এসে ঢেকে দিয়েছে ওর চোখগুলোকে। সরিয়ে দেয়ার সামর্থ নেই মেয়েটার। আমি মুখটাকে স্বাভাবিক রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করছি, ওর সামনের দিকে এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। কাঁপা হাতে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলাম।

বড় বড় একজোড়া ফোলা চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। খাড়া নাকের একপাশ দিকে ক্ষীণ একটা পানির রেখা নেমে গেছে ঠোঁটের দিকে। ওপরের ঠোঁটের কার্নিশে গিয়ে জমে গেছে বিন্দুটা।

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম, “কি খবর শতাব্দী? চিঠি পত্র নাই দেখে নিজেই হাজির হয়ে গেলাম। সব সময় তো তুমিই বক বক করে এসেছো। এবার আমিই আসলাম। কেমন আছো?”

খুব হালকা একটা হাসি ফুটলো মেয়েটার চোখের তারায়। অস্ফুট স্বরে প্রায় শোনা যায় না এমন ভাবে বলল, “হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা? বিশ্বাস হচ্ছে না.......”

আমি হেসে ওর বা হাতটা তুলে ধরে ওর চোখের সামনে নিয়ে আসলাম, ঘড়িটাকে ধরে মৃদু হাসলাম, “সময় সেট করে চালু করে দিচ্ছি। কথা ছিল দেখা হবার পর ঘড়ি চালু হবে। অতএব ঘড়ি হ্যাজ টু বি রান!”

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শতাব্দী। ওর ঘড়িটা চালু করে দিয়ে আমার হাতের ঘড়িটা দেখালাম, “এখন আমারটা চালু করলাম এই.......”

“আপনি সব মনে রেখেছেন? আমি ভাবতেই পারিনি আপনি ঘড়িটা পরবেন.....” দূর্বল গলায় বলল।

চোখ মোটকে তাকালাম, “কেন! পরবো না কেন?”

“না মানে এমনি.....” কথা খুঁজে পেল না মেয়েটা। অনর্গল কথা লিখে যাওয়া মেয়েটার সব কথা যেন হারিয়ে গেছে আজ। বিস্মিত কিংবা অবাক হবার দৃষ্টি নেই চোখে। তবু কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কিছু কিছু ব্যাপারে সামনে কেউ না থাকাই ভাল। আজ আমি থাকায় শতাব্দী চুপ।

“তারপর? দুম করেই এক গাদা চিঠি, তাও আবার ঠিকানার অর্ধেক ইঁদুরে খেয়ে রেখেছে। চাইলেও খুঁজে বের করা যায় না- কেন? হ্যাঁ? নাকি আসতে দিতে চাইতে না?” কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে ফোটালাম।

“ন-না, আসলে তা না। এমনিতেই দেইনি.....”

“তোমার স্কুল কোনটা ছিল বলতো? কোন ফাংশনে গিয়ে তোমাকে ফিদা করে দিয়ে এসেছি জানা দরকার তো!”

“মনিপুর স্কুল। আমি ফাইভে পড়ি তখন। উপলক্ষ্যটা ঠিক মনে নেই, কোন একটা অনুষ্ঠান ছিল আমাদের স্কুলের। একটা কন্সার্টে কয়েকটা ব্যান্ড দলের সাথে আপনাদের দলটাও এসেছিল বিকাল দিকে। তখন শুনেছিলাম। শুনেই তো আমি.....” হেসে দিল মেয়েটা। আশ্চর্য একটা নিষ্পাপ সারাল্যমাখা মুখ।

“এরপরে কি আর কন্সার্টে গিয়েছিলাম? খেয়াল নেই। আমাকে এতদিন পর কোত্থেকে খুঁজে বের করলে? ঠিকানা পেলে কিভাবে?”

“ফ্যানরা সব পারে...” রহস্যময় হাসি হাসল।

“কিন্তু বাঁশি বাজানো শিখলে কিভাবে? নাকি এটাও ফ্যান হবার কারণে?” চোখ নাচালাম।

“হু। বলতে পারেন। আপনার কাছেই তো শিখেছি। হাতে কলমে ধরে শেখাতে হয় নাকি? খারাপ হয়েছিল? হলেও প্লিজ বলবেন না যে খারাপ হয়েছে। ভাল করার সুযোগ নেই এখন।” অসহায় ভঙ্গিতে হাসলো শতাব্দী। রোদ লেগে চিকচিক করছে চোখগুলো।

কথা হারিয়ে ফেললাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। ওর বড় বড় মায়াবী চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখগুলোর মাঝে কোথাও একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। কোলের ওপর ফেলে রাখা বাঁশিটা হাতে তুলে নিয়ে বাজানোর সেই ব্যাকুলতাটুকু আমি পড়তে পারি। আমি জানি এই কষ্টটা কি রকম হতে পারে.........

“তোমার বাঁশির সুরটা দিনে কম করে হলে পঞ্চাশবার শুনি আমি। অসাধারণ বাজাও......”

“সান্ত্বনা দিচ্ছেন?”

হাসলাম, “দাঁড়াও দেখাচ্ছি।” পকেট থেকে মোবাইল বের করে কারেন্ট রিঙ টোনটা বের করে দেখালাম, “দেখো, এটা তোমার বাঁশির সুরটা। দিনে পঞ্চাশটা করে কল আসে, আমি বিশ সেকেন্ডের মত শুনে রিসিভ করি।” প্লে করে শোনালাম ওর বাঁশির আওয়াজটা।

লাজুক মুখে হাসলো শতাব্দী, “সত্যি এতো ভাল লেগেছে আপনার?”

মাথা ঝাঁকালাম, “না হলে এতদূর দেশে ছুটে আসি? তুমি দেখি আমার ভাল ফ্যান না, ভাল ফ্যান হলে ছুটে যেতে আমাকে দেখতে। তোমার তুলনায় আমি বড় ফ্যান, তোমাকে দেখতে চলে এসেছি!”

“ধুর ছাই! কি বলেন! আচ্ছা, ঘড়ি তো চালু হয়েছে, আমার কিন্তু খুব ইচ্ছা ছিল সামনে বসে আপনার বাঁশি শুনবো। শোনাবেন না?”

হেসে ফেললাম, “বাঁশি এনেছি। তবে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছি লাগেজের সাথে। তোমারটা দিলে বাজাতে পারি।”

“আমারটাই নিন, অসুবিধা নেই। থাকলেও যা না থাকলেও তা...... কিন্তু হোটেলে উঠতে গেলেন কেন! আমাদের এতবড় বাসা আছে কি করতে? আপনার কোনো কথা টথা শুনবো না, আপনি এখন বাঁশি বাজাবেন, এবং তারপর বাবার সাথে গাড়িতে করে হোটেলে গিয়ে লাগেজ নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে?” অনেক জোর দিয়ে কথাগুলো বলল শতাব্দী।

ওর বাঁশিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মৃদু হাসলাম কেবল। দ্বিরুক্তি করলাম না কোনো। সাগরের দিক থেকে বাতাস আসছে। শাদা একটা ঢোলা শার্ট পরেছিলাম আজ। গায়ের সাথে লেপ্টে পেছন দিয়ে ফুলে উঠে উড়ছে শার্টটা। চোখের সামনে চুলগুলো এসে যাচ্ছে বার বার। শাদা রেলিংটায় হেলান দিলাম। শতাব্দী মাথা কাঁত করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টিতে। নীল সাগরটার অল্পদূরেই একটা দ্বীপের মত দেখা যায়। কালো একটা লাইট হাউস, অনেক উঁচু ঘণ্টা ঘর আর বাতি দেখানোর টাওয়ার। সী গাল উড়ছে বাতিঘরটাকে কেন্দ্র করে। অনেক দূর থেকেও ভেসে আসছে সী গালের চিৎকার।

শতাব্দীর বাঁশিটা মুখের সামনে নিয়ে চোখ বন্ধ করে জোরে একটা দম নিলাম.....

আমি জানি না আমি কোথায় রয়েছি। শুধু ভেতরের কেউ আমাকে সামনে হুইল চেয়ারে বসে থাকা নিস্তেজ হয়ে যাওয়া কিশোরীটাকে হাঁটিয়ে নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শিস কেটে যাওয়া বাতাস আর পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া বাঁশির সুরটা চড়তে থাকার সাথে সাথে টের পেতে লাগলাম বন্ধ চোখে পানি এসে যাওয়া শুরু হয়েছে। আমি এক চিলতে সবুজ ঘাসের প্রান্তরের ওপর এই কিশোরীকে খালি পায়ে দৌড়ে বেড়াতে দেখতে চাই, বাঁধ ভাঙা একটা হাসিতে মুখটা যদি ভরে যেত সেই ছুটে চলার মাঝে...... আমি সুর তুলে বুনতে থাকি শতাব্দীর চারপাশ জুড়ে। অমানুষের মত ওর প্রতিটা নখের ভেতর কাঁচা মাটির মিশে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করতে লাগলাম। শুধু টের পাচ্ছিলাম অসম্ভব একটা কষ্টে ভেতরটা ভেঙে চুরে যাচ্ছে আমার। হাহাকারের কোনো সংজ্ঞা থাকে না। আমি দম আটকানো আমার কিংবা শতাব্দীর হাহাকারটুকু বাঁশির আটটা ছিদ্রের মাঝ দিয়ে কলকলা পানির স্রোতের মত বইয়ে দিতে লাগলাম...... আমি কাঁদছি বাঁশি বাজাতে বাজাতে.... বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা এসে মুখে পড়তে চোখ মেলে তাকালাম অবাক বিস্ময়ে।

আকাশ কালো হয়ে গেছে, সাগরের পানির রঙও বদলে গেছে খুব দ্রুত। বৃষ্টি আসা শুরু করেছে.....

আমার সামনে বসে থাকা শতাব্দীর দিকে বাঁশি থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চাইলাম। মেয়েটার চোখদুটো ভরে আগে কানায় কানায়। ঠোঁটের কোণায় সরল একটা হাসি, ফিসফিস করে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল, “আমি বলেছিলাম না- আপনি হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা? আপনি বাঁশি বাজালে বৃষ্টি নামে? জানেন আপনার বাঁশির সুর শোনার সময় কেন যেন মনে হতে থাকে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি..... বেঁচে আছি......”

আমি তাকিয়ে রয়েছি সেই কিশোরীর দিকে অবাক হয়ে। বৃষ্টিতে আমাদের দুজনের চোখের পানি ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রত্যেকেই কাঁদছিলাম সেদিন......

শতাব্দীদের বাড়িটাতে আমি সাত দিনের মত ছিলাম। হুইল চেয়ারে এলিয়ে থাকা সেই কিশোরীর অনর্গল কথার সাথে কথা বলেছি আমি, বহুদিন পর প্রাণ খুলে হেসেছি, রাগ করেছি, অভিমান করেছি- আমার এক শরীরে এত এত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অনেকদিন ঘটেনি। এরা যে ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম। শতাব্দীর কিছু সুরের নোট ছিল, আমি বাঁশি বাজিয়ে শোনাতাম সে সব ছাদে বসে। কোনোদিন রোদে ভরে যেত পৃথিবীটা, কোনদিন বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নিত। আমি মুগ্ধ হয়ে মাথা কাঁত করে থাকা মেয়েটার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাসতে দেখেছি, কাঁদতে দেখেছি আকুল হয়ে। চিঠির ওপাশের লুকিয়ে থাকা বালিকার সব অনুভূতিগুলো ছিল খোলা বইয়ের পাতার মত। কোথাও কোনো লুকানো কিছু ছিল না। আমি শতাব্দী নামের সেই মেয়েটার জন্য বিচিত্র একটা মমতা অনুভব করতাম। অথচ এর কোন বাস্তব সংজ্ঞা কারো জানা ছিল না।

শতাব্দীকে ছেড়ে আসার দিনটার কথা মনে আছে এখনো। খুব সংক্ষিপ্ত বিদায় ছিল আমাদের। প্রতিদিনের মত ছাদে সাদা একটা গাউনে হুইল চেয়ারে করে বসেছিল মেয়েটা। আমি এসে ওর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসেছিলাম।

“চলে যাচ্ছেন আজ?” শতাব্দী মাথা কাঁত করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কোনো রকম জড়তা নেই, আকুতি নেই। সহজ সরল একটা স্বাভাবিক মুখ।

“হ্যাঁ। অফিস এভাবে মিস দিতে থাকলে হবে? যাওয়া দরকার।” স্মিত হাসলাম।

“অনেক ভাল সময় কাটলো এ কদিন আপনার সাথে।” হাসলো প্রত্যুত্তরে শতাব্দী।

“চিঠির বদলে কি ফোনে কথা বলা সম্ভব?”

“নাহ।” সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল শতাব্দী। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের সাগরটার দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

“বেশি না, মাসে এক কি দুবার?”

“ফোনে কথা বলতে গেলে কেঁদে ফেলতে পারি। কি দরকার? আর শুনুন, হাতের ঘড়িটা বন্ধ করে যাবেন এখন। আপনারটাও, আমারটাও। আবার যখন দেখা হবে- চালু করা হবে। ঠিক আছে?”

মাথা ঝাঁকালাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে। কোনো কথা না বলে চুপচাপ নিজের হাতের ঘড়িটা বন্ধ করে খুলে নিলাম, শতাব্দী কিছু বলার আগেই ওর হাতের ঘড়িটাও খুলে বন্ধ করে নিজের হাতে পরে নিলাম। আর আমারটা ওর হাতে দিয়ে দিলাম। কিছু একটা বলতে নিয়েও থেমে গেল ও। তারপর দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবতা।

“অধিকার নেই, তবু একটা অনুরোধ করবো। রাখবেন?” সাগরটার দিকে তাকিয়ে আছে এখনো।

“বলো?”

“তানজিয়াকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। আপনি অনেক একলা মানুষ। মেয়েটাকে নিজের চোখের সামনে বড় হতে দেখুন। ওর আপনাকে প্রয়োজন না হলেও আপনার তাকে অনেক বেশি দরকার।” আমার চোখের দিকে তাকালো শতাব্দী।

মাথা ঝাঁকালাম আবারও।

“ঠিক আছে। আপনি তাহলে যান, সাবধানে যাবেন। নিজের খেয়াল রাখবেন। আর প্লিজ, বাঁশি বাজানোটা বন্ধ করবেন না। আমি অপেক্ষায় থাকবো আপনার নতুন নতুন সুর শোনার জন্য......” গলা কাঁপছে মেয়েটার। কিন্তু অসম্ভব কষ্ট করে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। বাতাস হচ্ছে আজও অনেক। তীব্র বাতাসে শতাব্দীর চুলগুলো উড়ছে, মুখের ওপর এনে লেপ্টে দিয়েছে। আমি ধীর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসলাম। শান্ত মুখে ওর চুলগুলো সরিয়ে দিলাম চোখের ওপর থেকে। মেয়েটা নিচের ঠোঁট কামড়ে কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাকাচ্ছে না আমার দিকে। চোখ ভরে গেছে।

খুব সাহসের একটা কাজ করে ফেললাম আমি। দু হাতে ওর পালকের মত মুখটা আলতো করে ধরে সোজা করলাম আমার দিকে। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে শতাব্দী। আমার চোখে তাকাতে চায় না। গাল বেয়ে ক্ষীণ লোনা স্রোত নেমে গেছে। এগিয়ে এসে ওর কপালে চুমু খেলাম ভয়ংকর একটা কষ্ট নিয়ে....... কাঁপতে শুরু করেছে মেয়েটা থরথর করে, “স্যার আমাকে মনে রাখবেন প্লিজ.... আমাকে ভুলে যাবেন না.....” চোখ বন্ধ করে মেয়েটা আকুল হয়ে কাঁদা শুরু করেছে।

আমি ধীরে ধীরে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। শতাব্দীর দিকে আর তাকাইনি। ঘুরে চলে এসেছি। পেছনে রেখে এসেছিলাম পৃথিবীর সহস্র বৎসরে জন্ম নেয়া অসম্ভব মমতাময়ী এক বালিকাকে। যার জন্য আমার ভেতরে কোথাও অসংজ্ঞায়িত কিছু স্নেহ, মায়া-মমতা আর ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছিল......

লাল টুকটুকে ফ্রক পরা তানজিয়াকে কোলে করে প্রতিরাতে ঘুম পাড়িয়ে দেই আমি এখন। বাবার কাঁধে মাথা রেখে মুখ হা করে ঘুমাতে থাকে মেয়েটা আমার। ওর স্কুলের হোমওয়ার্ক, বই, ডায়েরি সব গুছিয়ে দিতে থাকি গভীর রাতে। তারপর বিছানায় নিয়ে ওকে শুইয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দেই। বিভার মত হয়েছে মেয়েটা। বাতি নেভালেই জেগে ওঠে, “পাপা? পাপা?” ভয়ার্ত গলায় ডাকে।

সাথে সাথে বাতি জ্বালিয়ে দেই, দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করি, “কি মামণি? ভয় লাগে?”

“হু। আমি তোমার সাথে ছাদে যাব। তুমি এখন ছাদে যাবে না?” চোখ বড় বড় করে তাকায় মেয়েটা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাই, “হ্যাঁ মা, ছাদে যাব। কিন্তু এত রাতে ছাদে গেলে বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। বৃষ্টি আসবে। ভিজে গেলে জ্বর হবে।”

“আমি সিঁড়িঘরে দাঁড়িয়ে থাকবো। ভিজবো না। একদম না!”

হাত বাড়াই, “এসো।” বিছানা থেকে তানজিয়া দৌড়ে নেমে এসে আমার হাত ধরে। সরল হাসিতে মুখটা ভরে গেছে ওর। সে জানে বাবা এখন ছাদে গিয়ে বাঁশি বাজাবে। বৃষ্টি হবে। সে সেই মুহূর্তটা মুগ্ধ হয়ে দেখতে চায়।

কালো বাঁশিটা হাতে ছাদে দাঁড়িয়ে আমি রাতের অন্ধকার শহরটা দেখি। বহুদূরে জাহাজের আলো দেখা যায় সমুদ্রের মাঝ থেকে। কাস্টমসের সার্চ লাইটগুলো মেঘগুলোর কিনার জ্বালিয়ে দিয়ে অলৌকিক এক দৃশ্য সৃষ্টি করে প্রতিরাতের মত। আমার পেছনে সিঁড়িঘরের দরজায় তানজিয়া নামের ছোট্ট পরীটা দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি বাঁশিটা তুলে চোখ বন্ধ করে জোরে দম নেই......

শতাব্দী মারা গেছে অনেক দিন হয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও বেঁচে নেই মেয়েটা। হাতঘড়ি বদল করার সেই দিনটাই ছিল আমাদের শেষ দেখা। কিন্তু মেয়েটাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি আমার ভেতরে কোথাও। অন্ধকার শহরের ওপিঠের পৃথিবীর কোনো নাম জানা বা না জানা রৌদ্রালোকের নগরীর উজ্জ্বল ক্লাসে নিশ্চয় বসে রয়েছে মেয়েটা। হাতে রয়েছে সেই বন্ধ ঘড়িটা.......

আমি বাঁশি বাজাতে থাকি ব্যাকুল হয়ে। আমার সহযাত্রীরা আমার অসমাপ্ত ঠিকানার গন্তব্য পর্যন্ত কেউ সঙ্গ দেয়নি। কিন্তু আমি মনে রেখে দিয়েছি তাকে কিংবা তাদেরকে। বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছি আমার বন্ধ হাতঘড়ি আর সুরের মাঝে....... ধীরে ধীরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামা শুরু করে হ্যামিলন শহরের জ্বলতে থাকা রাতের আকাশ থেকে......

(সমাপ্ত)

উৎসর্গঃ

ভালবাসার গল্প পরিবারকে। পেছন থেকে ধাক্কা না দিলে কিছু কিছু মানুষ এগোতে চায় না। আমিও এগোতাম না যদি না এই পরিবারটা না চাইতেই এতো ভালবাসায় আমাকে সিক্ত করে দিত। আমার লেখক হয়ে ওঠার পেছনে এই মানুষগুলোর গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে!

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।