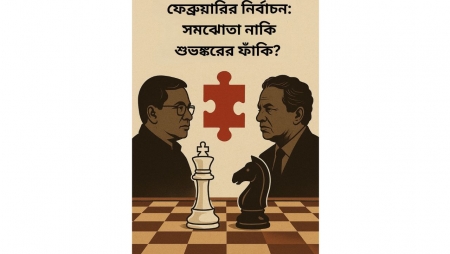

"তারেক রহমান ও ড. ইউনূসের লন্ডন বৈঠকের পর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের গুঞ্জন—সমঝোতার আলো, না কি নতুন প্রতারণার জাল? জানুন বাংলাদেশের রাজনীতির অজানা দিক, বিভক্তির বাস্তবতা ও নির্বাচন ঘিরে নতুন নাট্যপট।"

বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চে নতুন একটি দৃশ্যপট তৈরি হয়েছে। লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একান্ত বৈঠকের পর থেকেই রাজনীতিতে যেন হালকা শোরগোল। বলা হচ্ছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিএনপি বলছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়—এই ঘোষণা কি বাস্তবতার পথে এক বড় পদক্ষেপ, নাকি আরেকটি শুভঙ্করের ফাঁকি?

যদিও লন্ডনের বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি এসেছে, সেখানে ফেব্রুয়ারির বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে, যদি “সংস্কার ও বিচারিক অগ্রগতি” হয় এবং “নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন” হয়, তাহলেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন সম্ভব।

এই ‘যদি’ এবং ‘তাহলে’ শব্দদ্বয়ের মাঝেই লুকিয়ে আছে বাস্তবতার জটিলতা। বিএনপি যেখানে আগেই বলেছিল—ডিসেম্বরে নির্বাচন চাই, সেখানে এখন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন মেনে নিয়েছে। কিন্তু সমর্থক ও সহযোগী দলগুলোর সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে কতটা বোঝাপড়া হয়েছে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বিএনপি এতদিন তার দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গী সহ বিভিন্ন দল নিয়ে একটা বড় জোট গঠন করে সরকারকে চাপে রেখেছিল। এখন তারা এককভাবে ফেব্রুয়ারির প্রস্তাব দিয়ে সমঝোতা করল। এই একক সিদ্ধান্তের খেসারত কাকে দিতে হবে?

যদি কোনো কারণে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হয়, তাহলে বিএনপি কি আবারো রাজপথে আন্দোলনে নামতে পারবে? নাকি সমর্থন হারাবে? এ প্রশ্ন রাজনীতির চায়ের কাপে ঝড় তুলছে।

অন্তর্বর্তী সরকার শুরু থেকেই বিতর্কে। প্রশাসনিক দুর্বলতা, চট্টগ্রাম বন্দর ইস্যু, মিয়ানমার করিডোর, সব মিলিয়ে সরকারের ওপর চাপ ছিলই। লন্ডন বৈঠক সেই চাপ থেকে 'এক্সিট প্ল্যান' এর একটা সম্ভাব্য পথ খুলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার বুঝে গেছে—সহজে সরে না গেলে আরও বড় সংকটে পড়বে।

এই সমঝোতার বার্তা এখন প্রশাসনের ভিতরেও পৌঁছে গেছে। মাঠ প্রশাসন মনে করছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসছে—এ ধারণা তাদের আচরণ ও সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ফলে জামায়াত বা এনসিপি প্রশাসনের দরজায় টোকা মারলেও তাদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।

সবচেয়ে অবাক করা প্রতিক্রিয়া এসেছে জামায়াত ও এনসিপি থেকে। তারা বলছে, বিদেশের মাটিতে একটি দলের নেতার সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় নির্বাচন নির্ধারণ করা অন্য দলগুলোর প্রতি অবমূল্যায়ন।

বিশেষ করে, এনসিপি দাবি করেছে যে এটি গণ-আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা এতদিন যে সুবিধা পেয়ে আসছিল, এখন সেই সুবিধা কমে যাওয়ার শঙ্কায় কি তারা সরকারকে বিব্রত করার পথে নামবে?

নির্বাচনের এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক আবহাওয়া কিছুটা শান্ত হলেও ঝড় পুরোপুরি থামেনি। যদি শর্ত পূরণ না হয়, যদি সংস্কার ও বিচারপ্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না ঘটে—তাহলে সরকার কি সত্যিই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দেবে?

অন্যদিকে, বিএনপি নির্বাচনের জন্য আপাতত প্রস্তুত হলেও, তাদের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে ফিরবে কি? আবার, জামায়াত-এনসিপির মতো ক্ষুব্ধ দলগুলো কি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আরও আগ্রাসী পথে হাঁটবে?

লন্ডন বৈঠক একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিণতি এখনো অস্পষ্ট। বর্তমান পরিস্থিতিকে বলা যায়—সংকটের মাঝে সম্ভাবনার আলো।

নির্বাচনের পথ রচিত হচ্ছে, কিন্তু তা এখনো কাঁটার বিছানা। যদি রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের প্রতি আস্থা রাখে, দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলেই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণ হতে পারে।

নইলে আমরা আবার সেই পুরনো অস্থিরতায়, সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবো।

পা্ঠক আপনার মতে, এই সমঝোতা কি টিকবে? নাকি ফেব্রুয়ারির আগেই রাজপথে উত্তপ্ত হবে রাজনীতি? কমেন্টে লিখুন!

শেষ কথা: রাজনীতি এখন অনেকটা দাবার খেলার মতো—চাল একটাই, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরই বলে দেবে, গেমটা কোন দিকে গড়াবে।

সর্বশেষ এডিট : ১৫ ই জুন, ২০২৫ রাত ৮:১২

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।