ময়মনসিংহ শহরে থাকার সময় জামালপুরের এক ছেলে আমার রুমমেট ছিল। তার নাম ছিল আবু সুফিয়ান। সে এক উকিলের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াত। এই ছেলে কীভাবে একজন উকিলের ছেলেকে পড়ায়, আমার বুঝে আসত না। কারণ, সে নিজেই বাংলা ‘রিডিং’ পড়তে পারত না। ইংলিশ বা গণিত কেমন পারত; সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

একদিন জিগ্যেস করলাম, ‘কেমনে কী?’ সে হাসে। কিছুই বলে না।

একদিন দেখা গেল বাসার কাছে এক দোকানে বসে দোকানদারি করছে। রাতে জিগ্যেস করলাম, দোকান নিয়েছে কি না। সে জানাল, দোকানদারের ৭ম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়েকে পড়ায় সে। দোকানদার বলেছেন, সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে দোকানে যেন বসে।

চমৎকৃত হলাম এটা ভেবে যে, অন্য এলাকার একটা মানুষ কীভাবে এখানে এসে এত সহজে একটা পরিবারের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করল। পরে নিজের জন্য আফসোসও হলো, আহা আমি একটা টিউশনির খোঁজে ত্রিশাল থেকে ময়মনসিংহে চলে এলাম, অথচ একটা টিউশনিও খুঁজে পেলাম না। অচেনা শহরে একটা উপার্জনের রাস্তা হলো না।

কী না করলাম একটা টিউশনির জন্য। সিভি বানিয়ে কোচিংয়ে কোচিংয়ে ঘুরলাম। একে ওকে কত অনুরোধ করলাম একটা টিউশনি জোগাড় করে দিতে। অথচ কিছুতেই কিছু হলো না।

এক সহপাঠী একটা কোচিংয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একদিন সেখানে ক্লাশও করালাম। দ্বিতীয়দিন গিয়ে শুনি, যে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে আমি ক্লাশ করাতে গিয়েছি, উনি নাকি আবার আসবেন। কপাল পুড়ল আমার।

এক কাজিন একটা টিউশনির প্রস্তাব এনেছিল। একটা ঝামেলায় পড়ে দু’দিন পেছানোয় টিউশনিটা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য শুরু করলেও পড়াতে পারতাম কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল আমার। টিউশনির অভিজ্ঞতা আগে তেমন ছিল না।

ময়মনসিংহে যখন থাকা হলো না, চলে এলাম ভালুকায়। এখানে স্কুল-কোচিংয়ের পাশাপাশি টিউশনি ধরলাম একটা। প্রথমদিন গিয়ে পুরো দেড় ঘণ্টা ঠিকমতো পড়ালাম। আমার ধারণা, নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। দ্বিতীয়দিন গিয়ে দেখি কেউ বাসায় নেই। ফোন দিলে অভিভাবক জানালেন, তার ছেলে স্কুলের এক শিক্ষকের কাছে পড়বে। খুব অবাক লাগল এটা ভেবে যে, এত যত্ন করে পড়ালাম; এই তার প্রতিদান!

তখন পুরোপুরি বুঝতে পারি, শুধু ভালো পড়ালেই টিউশনি থাকে; ব্যাপারটা এমন সহজ না। শিক্ষার্থীদের মনমর্জিও বুঝে চলতে হয়। এখনকার ছেলেমেয়েরা আগেরদিনের মতো নয় যে, শিক্ষকের মেজাজ সহ্য করবে। শত ভালো পড়ালেও তাদের মন জুগিয়ে না চললে তারা পড়বে না। তারা স্কুল-কলেজের শিক্ষককে বদল করারও ক্ষমতা রাখে।

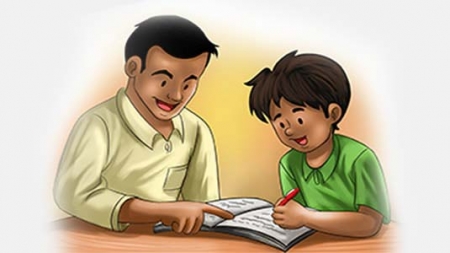

এরপর থেকে নিজের মধ্যে বিরাট এক পরিবর্তন চলে আসে। সব রোগের যেমন এক ওষুধ না, তেমনই সব ছাত্রকে পড়ানোর কৌশলও এক না। পড়ানোর শুরুতে ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে শিখি। যারা বেশি মনোযোগী তাদের বেশি পড়ালে তেমন সমস্যা না, তবে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অমনোযোগী, বা কম বুঝে, তাদের পর্যায় বুঝে পড়াতে শুরু করি। শুধু যে পড়াই, তা না। গল্প-গুজবও করি। এমনও হয়েছে, স্কুলে পড়ানোর সময় ক্লাসে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে নাচ-গান-কবিতার আসর বসিয়েছি।

দেখা গেছে, একসময় আমি সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষকে পরিণত হয়েছি। ছেলেমেয়েরা সব শিক্ষকের কাছে, এমনকি বাড়িতে গিয়েও অভিভাবকগণের কাছে আমার গল্প করে। যারা নিন্দে করত, তারা দেখত আমার বিষয়ে ছেলেমেয়েরা ভালোও করত। সুতরাং, তারা অভিযোগ করতে পারত না যে আমার বিষয়ে পড়ালেখা কম হয়।

আরও একটা বিষয় অভিভাবকগণের মনমর্জি। অফিস আদালতে কাজ করলে যেমন বসের মনমর্জি বুঝতে হয় (যদিও অনেক বস আর সবকিছু এড়িয়ে শুধু কাজটাকেই প্রাধান্য দেন। তাদের হিসেব ভিন্ন।)। অভিভাবকগণকে যদি অবহিত করা যায় যে ভালো পড়ানো হচ্ছে, তাহলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ কিছু ক্ষেত্রে সামলানো যায়। অনেক শিক্ষক অভিযোগ করেন, অভিভাবকগণ সামনে থাকলে পড়াতে সমস্যা। অথচ আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম অভিভাবকদের সামনে পড়াতে। একসময় একজন যখন উকিলের ছেলেকে পড়াত, নিজেকে অক্ষম মনে হতো। অথচ একদিন আমি নিজেও বহু পুলিশ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সন্তানকে পড়িয়েছি।

ক্ষুদ্র জ্ঞানে এতটুকু বুঝেছি, কাজের ব্যাপারে সৎ থাকলে আর কী করছি সেটার যথাযথ জবাবদিহিতা করতে পারলে তেমন সমস্যা হয় না। অফিস পলিটিক্স বা অভিভাবকগদের কূটনীতি; এসবের হিসেব অবশ্য আলাদা। অনেকসময় শত ভালো করলেও কারও কারও চক্ষুশূল হতে হয়।

ছবিঃ ইন্টারনেট

সর্বশেষ এডিট : ২৬ শে জুন, ২০২৪ সন্ধ্যা ৬:০৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।