সময় তখন ১৯৪৩ সাল।

ব্যবসায়ীদের অতি লোভের কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে এক লাখ মানুষ মারা যায়। ক্ষুধা কোনো ধর্ম মানে না। হিন্দু যায় মুসলমানের বাড়ি ভিক্ষা করতে, মুসলমান যায় হিন্দু বাড়িতে ভিক্ষা করতে। শহরে অভাব, গ্রামে অভাব। শহরের দরিদ্র মানুষেরা শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসে। দরিদ্রদের সব জায়গায় কষ্ট। সবচেয়ে বেশি কষ্ট শিশু ও নারীদের। সেই সময় নারীরা ঘর থেকে বের হতে পারতো না। নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়ম নেই। ধর্মীয় নিয়ম নীতি মানুষকে খামচে ধরে। সমস্ত বিপর্যয়ে- বন্যায়, মহামারী ও রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি আঘাত আসে নারীদের উপর। নারীদের ভালোর জন্য- রংপুরের বেগম রোকেয়া অনেক রকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। সেই প্রাচীন কাল থেকেই, ধর্মকে পেছনে রেখে, পেটের দায়ে কতিপয় নারী ঘর থেকে বের হয়েছেন। ভিক্ষা করেছে, ধনীদের বাসায় কাজ করেছে। কেউ ময়মনসিংহ থেকে চাল কিনে নারায়নগঞ্জে বিক্রি করেছে, কেউ বাসে বাসে 'পাকিস্তান বড়ি' বিক্রি করেছে। সেই বড়িতে সব রোগ ভালো হতো। চুলকানি, বাতের ব্যথা, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি।

সেই সময় কারো কারো কাছে 'পান' খাওয়া ছিলো বিরাট বিলাসিতা।

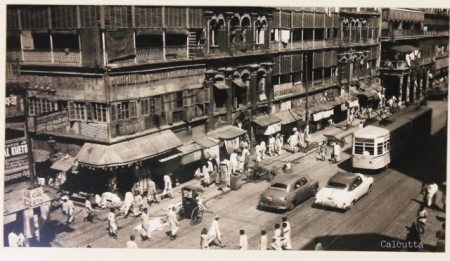

এজন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী এক পয়সা দিয়ে পাতার বিড়ি কিনতো। সেই বিড়ি সারাদিন ফুকতো। মহিলারাও পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে পাতার বিড়ি খেয়েছে। পাতার বিড়ি সস্তা। ঢাকার চেয়ে কলকাতা জাঁকজমক বেশি ছিলো। ধনীরা নিশী কন্যাদের মন খুলে দক্ষিনা দিতেন। একদিকে বিলাসিতা, অন্যদিকে ভূখা মানুষ। যা আজও বিদ্যমান। যাইহোক, একসময় দেশভাগ হলো। দেশভাগ হওয়াতে অনেকেই খুশি। পাকিস্তান হলে জিন্না রাজা হবে। দরিদ্ররা খুশি নতুন দেশে আর খাজনা দিতে হবেনা, জিনিসপত্রের দাম সস্তা হবে। খেটে-খাওয়া মানুষজনও খুশি– দুবেলা পেট-ভরে অন্তত শাক-ভাত, ফ্যান-ভাত, নুন-ভাত খেতে পাবে। দেশভাগের পর মানুষ টের পায়, হায় হায়! ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হলো না। পোড়া কপাল তাদের। কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বেকারত্ব আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের পিছু ছাড়েনি আজও। এরই মাঝে চলছে- জন্ম মৃত্যু বিয়ে, প্রেম ভালোবাসা আর প্রতারনা।

আমার দাদার কাছে শুনেছি-

সেই সময় আমাদের বিক্রমপুরের একটি পরিবারের গল্প। পরিবারটি অভাবের কারনে ঢাকায় আসে। ঢাকায় এসে তারা সুবিধা করতে পারেনি। রেলস্টেশনে সামান্য কুলির কাজ করতে গিয়েও বাধার সম্মুখীন হয়। অন্য কুলিরা তাকে কাজ করতে দেয়নি। বরং মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে পরিবারটি কলকাতা যায় অনেক স্বপ্ন নিয়ে। তারা শুনেছে কলকাতায় পয়সা আকাশে ওড়ে। কলকাতা গিয়ে পরিবারের প্রধান হরিদাস রাজমিস্ত্রির হেলপারের কাজ নেয়। যদিও তার ইচ্ছে ছিলো টানা রিকশা চালাবে। হরিদাসের স্ত্রী হাওড়া স্টেশনে ভিক্ষা করে। তাদের দুই ছেলেমেয়ে হাওড়া স্টেশনে সারাদিন খেলা করে। স্টেশনের ফুটপাতে মাটির চুলায় রান্না হয়। দিন শেষে- হাওড়া স্টেশনেই ঘুমিয়ে থাকে পরিবারটি। কলকাতার সাহেবরা পরিবারটির দিকে ফিরেও তাকায়নি। হরিদাসের ছোট মেয়েটি একদিন স্টেশন থেকে হারিয়ে যায়। শেষে তারা আবার বিক্রমপুর ফিরে আসে। ফিরে এসে দেখে তাদের বাড়িঘর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঝড়ে সব শেষ। অবশিষ্ট অংশ কে বা কারা নিয়ে গেছে। একটা বড় আম গাছ ছিলো, সেটাও কে বা কারা কেটে নিয়েছে।

অত্যাচার, অভাব, অশিক্ষা, অপমান আর অবহেলায়- কেটেছে বাঙ্গালীর জীবন।

ইংরেজের অত্যাচার, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, কুসংস্কার, রাজনীতি এবং পারিবারিক একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তে বাঙ্গালির জর্জরিত যুগের পর যুগ ধরে। সব মিলিয়ে বাঙ্গালী শেষ। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃত্যু এসে দুয়ারে দাঁড়ায়। প্রথমে তারা ভাবলো- রাজা বাদশারা তাদের দুঃখ দূর করে দিবে, কিন্তু তারা চায় খাজনা। এরপর ইংরেজ এলো- তারা মনে করলো- এবার সুখ আসবে। কিন্তু খেতে হলো- চাবুক। ইংরেজ গেলো- দেশভাগ হলো। কেউ কেউ খুশিতে বাঁশের আগায় পাকিস্তানের পতাকা উড়ালো, এখন সমস্ত দুঃখের অবসান হবে। কিন্তু পাকিস্তান শুরু করলো অত্যাচার। ভাষার কারণে মানুষ মরলো। শেষ ফলাফল মুক্তিযুদ্ধ। দেশ এখন স্বাধীন হলো। তবু বাংলায় শান্তি ফিরে আসেনি। ৫৪ বছর পেরিয়ে গেলো। বাঙ্গালী আজও দুঃখী। ভাতে দুঃখী, কাপড়ে দুঃখী, প্রেম ভালোবাসায় দুঃখী, সন্তান নিয়ে দুঃখী। এক আকাশ দুঃখ নিয়েই বাঙ্গালী মরে যায়।

সর্বশেষ এডিট : ১২ ই জুন, ২০২৫ বিকাল ৫:৪৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।