পরের দিন ঘুম ভেঙে গেলো একেবারে ভোরে।

ভোর বলতে একেবারে ভোর। কাকডাকা ভোর। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হইয়া গেলাম। আজকে দিনে বিশাল পরিকল্পনা। প্রথমে বিজয়পুর ঘুরাঘুরি, তারপর সোজা চলে যাবো খালিয়াজুরি। এখান থেকে খালিয়াজুরি বেশ দূরের পথ। তাছাড়া কিভাবে যেতে হয় আমরা জানি না। এবারের পুরা ট্যুরই আমরা গোগল ম্যাপ দেখে দেখে আর এর থেকে ওর থেকে জিজ্ঞেস কইরা পার করছি। এই জন্য হুটহাট প্ল্যান চেইঞ্জ করতে হয়। যখন যেই রকম সুবিধা।

ব্যাগ ট্যাগ গুছায়া আমরা বের হতে গিয়া দেখি দু’তলায় উঠার গ্রিল আটকানো। শালা টমের বাইচ্চা। এই বাইনচোদ গত রাত থেকেই প্যারা দিতে আছে। গত রাতে এতো করে বললাম, আমরা একটু রাত করে রুমে ফিরবো। আকাশে আশ্বিনী পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা একটু ব্রিজে বসে বসে চাঁদ দেখবো। শালার পুতের এক কথা। রাত এগারোটার আগে রুমে ঢুকতে হবে। নইলে হোটেলের গেইট বন্ধ। এখন দেখি গ্রিল আটকায় রাখছে। শালায় কি আমাদের চোর-টোর ভাবছে নাকি! আমরা গ্রিল ধরে লাইথ্যানি শুরু করলাম। পরে শাহিন ফোন দিলো টমের বাইচ্চা টমরে। বলা বাহুল্য, টম এই স্বর্ণা হোটেলের মালিক। পরে ছোট একটা পিচ্চি আইসা গেইট খুলে দিলো।

আমরা তাড়াতাড়ি বের হইয়া গত রাতের হোটেলটায় নাস্তা সারলাম। পরোটা আর ডালভাজি। চট্টগ্রামের পরোটা থেকে এদের পরোটা একটু আলাদা। আমাদের ওদিকের পরোটাগুলা আকারে একটু বড় আর খুবই পাতলা। এখানকার পরোটা দেখি আকারে ছোট, কিন্তু মোটা মোটা। পরোটা খেতে বেশ ভালোই লাগলো। তারপর চা খাইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটা ধরলাম ঘাটের দিকে। বিরিশিরি-দুর্গাপুর রাস্তা থেকে হাতের বামের রাস্তা দিয়া কিছুদুর হেঁটে গেলে শিবগঞ্জ ঘাট। যাওয়ার পথে পড়ে বিরিশিরি কালচারাল একাডেমি। ভোরবেলা হওয়ায় একাডেমি বন্ধ। আমরা একাডেমি ফেলে সামনে আগায়া যাই। অল্পকিছু হাঁটার পর নদী চোখে পড়ে। সোমেশ্বরী নদী। পাশে একটা ঈদগাহ। এখানে অনেকগুলো এই রকম ঈদগাহ চোখে পড়ছে। পুরোটা একটা খালি মাঠ। মাঠের সামনে মসজিদের সামনের মিম্বারের মতো তিনটা খোপ। এখানে ঈমাম সাহেব নামাজ পড়ান। আমাদের ওদিকে খোলা মাঠেই নামাজ পড়ানো হয়। আলাদা কোন ঈদগাহ বানানো হয় না।

আমরা ঈদগাহর উপর দিয়া হেঁটে ঘাটে এসে দাঁড়াই। ওই পাশে শিবগঞ্জ ঘাট। নদীর গভীরতাও বেশি না। নদীর মাঝখানে অনেক মানুষ কয়লা তুলছে। নদীর পানি এদের কোমর পর্যন্ত। এই নদীতে ভারতীয় পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা আসে। লোকজন এইসব কয়লা তুলে পায়কারদের হাতে কমদামে বিক্রি করে। এই নদী থেকে প্রচুর পরিমাণ বালিও তোলা হয়। নদী থেকে যে বালি তোলা হয়, এইটা সব জায়গায় দেখা যায়। চকরিয়ায় আমার গ্রামের বাড়ির পাশে একটা খাল আছে--হারবাঙের ছরা। ওখান থেকেও তোলা হয়। কিন্তু নদী থেকে পাথর বা কয়লা তোলার ব্যাপারটা কখনো দেখার সুযোগ হয়নি। গত বছর প্রথম মহানন্দা নদীতে পাথর তোলতে দেখেছিলাম। ছোট ছোট পাথর। মহানন্দা নদীটা ভারত থেকে এসে বাংলাদেশের পঞ্চগড় সীমান্তে কিছুদুর প্রবাহিত হয়ে আবার ভারতে ঢুকে গেছে। পরে আবার চাপাই দিয়ে ঢুকছে বলে পড়েছি। আমার এখনো চাপাই যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। পঞ্চগড় দিয়ে প্রবাহিত মহানন্দায় দেখলাম প্রচুর পাথর। ছোট ছোট কাঁকরের মতো। লোকজন এই সব পাথর তুলে তুলে রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখে। এবার দেখলাম কয়লা।

ওপার থেকে আমাদের নেওয়ার জন্য যেই ট্রলারটা আসলো, সেটা সোজা আসতে পারলো না। অনেকদুর ঘুরে আসতে হলো। বর্ষা শেষের দিকে হওয়ায় পানি একেবারে শুকায়া গেছে। আর পনেরো-বিশ দিন পর হয়ে যাবে হাঁটু পানি। লোকজন তখন হেঁটে এই নদী পার হইয়া যাবে। ট্রলারে করে দেখলাম শুধু মানু্ষ পার করা হয় না। সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিকশা, অটো, সিএনজি সব পার করানো হয়। মানুষ পাঁচ টাকা। যানবাহন দশ টাকা। এখানকার ট্রলারগুলা খুব একটা গভীর না। ফ্ল্যাট টাইপ। কিন্তু চওড়ায় বড়। অনেকজন এক সাথে পার হওয়া যায়।

শিবগঞ্জ ঘাটে পৌছাবার পর দেখি, অনেকগুলো মোটর সাইকেল, আর অটো দাঁড়ায়া আছে। এগুলায় করে সাধারণ মানুষও চলাফেরা করে আবার ট্যুরিষ্টরাও ঘুরাঘুরি করে। লোকালদের জন্য ভাড়া কম। কিন্তু নতুন যাদের পায়, তাদেরকে এরা ধরাই দেয়। আমরা দুইটা মোটর সাইকেল চাইলে বললো, একটা ছয়শ টাকা করে নিবে সবগুলো স্পট ঘুরাই দেখাতে। শেষপর্যন্ত আমরা একটা তিনশ টাকা করে দুইটা ছয়শ টাকায় রাজি করাতে পারলাম। নাফিজ ভাই আর শাহিন একটাতে উঠলো, আমি জোবায়ের উঠলাম আরেকটাতে।

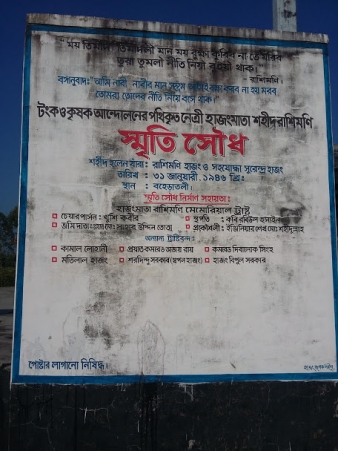

আমদের মোটর সাইকেলওয়ালার নাম আবুল ভাই। আবুল ভাই মজার লোক। মোটর সাইকেলও চালান স্মুথলি। আমরা দুইজন উনার পেছনে উঠলে উনি টান দিলেন মোটর সাইকেল। কিছুদুর মাটির রাস্তা যাওয়ার পর একেবারে ঝকঝকা পিচ। দুইপাশে গাছপালা। মাঝখানে অসাধারণ এক রাস্তা। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় অসহ্য সুন্দর! কিছুদুর পর পর রাস্তা থেকে দুই-তিন ফিট উঁচু করে এক একটা ব্রীজ। ব্রীজগুলোও একই রকম। মোট কথা আমার একটা প্রিয় রাস্তার মধ্যে এই রাস্তাটা ঢুকে গেলো। আবুল ভাই মোটর সাইকেল চালাচ্ছে মাঝারি গতিতে। উপরে ঠাডা পড়া রোদ। ভালোই লাগছে। দশ-পনেরো মিনিট মোটর সাইকেল চালাবার পর আমরা রানী রাশিমণির স্মৃতিসৌধে গিয়া থামলাম। হাজং মাতা রানী রাশিমণি। অনেকে বলেন রাসমনি। রানী রাশিমণি ছিলেন টংক আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

তেভাগা, নানকার, নাচোল আন্দলনের মতো আরেকটা কৃষক আন্দলন হলো টংক আন্দোলন। টংক মানে ট্যাক্স বা খাজনা। তখনকার জমিদাররা কৃষককদের কাছ থেকে টংক আদায় করতো প্রচুর পরিমাণে। ১৯৩৭ সালে কমরেড মণি সিংহ কৃষকদের নিয়া এই আন্দলন গড়ে তুলেন। কৃষকদের তিনি সংগঠিত করে তুলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে। আস্তে আস্তে এই আন্দোলন বড় হতে থাকে। ১৯৪৬ সালে টংক আন্দোলনের সাথে যোগ হয় জমিদারী প্রথা বিলোপ আন্দোলন। ওই বছরের ৩১ শে ডিসেম্বর, টংক আন্দোলনের নেত্রী কুমুদিনী হাজংকে পুলিশ আটক করে। রানী রাশিমণি কুমুদিনী হাজংকে ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় দা’র কোপ দিয়া এক সিপাহীর কল্লা ফেলে দেন। পরে পুলিশের গুলিতে রানী নিহত হন। ওইদিন রানী রাশিমণির সাথে আরো অনেক বিপ্লবী নিহত হন। এরপর আন্দোলনের গতি আরো বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫০ সালে এই বিদ্রোহ বন্ধ করতে দুর্গাপুর যান। কিন্তু টংক প্রথা বাতিল না হওয়ায় কৃষকরা বিদ্রোহ বন্ধ করে না। পরবর্তিতে প্রজাস্বত্ত আইন’১৯৫০ চালু হলে এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ হয়। রানী রাশিমণির নামে ২০০৪ সালে কুল্লাপাড়ায় এই স্মৃতিসৌধটা তৈরি করা হয়। প্রতি বছর এখানে কমরেড মণি সিংহের জন্মদিনে মেলা বসে। মণি সিংহ মেলা।

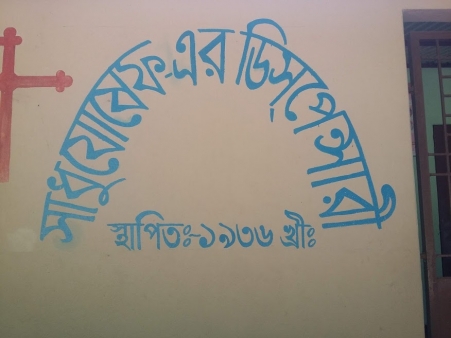

স্মৃতিসৌধ দেখা শেষ করে আমরা চলে গেলাম রাণিখং পাহাড়ে। এখানে রাণিখং টিলায় আছে রাণিখং মিশন। স্থানীয়রা বলে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী। ১৯০৯ সালে এডলফ ফ্রান্সিস নামের এক যাজক এইখানে আসেন। উনি কিছু গারো নারী-পুরুষদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেন। পরে ১৯১২ সালে তৈরি করেন রাণিখং মিশন। এইটাই বাংলাদেশের প্রথম ক্যাথলিক চার্চ। এইখানে সুন্দর স্থাপনার একটা এই গীর্জা। সামনে দাঁড়ায়া আছেন মৌনব্রত যীশু। ছেলেমেয়েদের থাকার জন্য আলাদা আলাদা হোস্টেল আছে। একটা ঘরের নাম দেখলাম “শান্তি কুটির”। অবশ্য কেন শান্তি কুটির সেটা জানা হলো না। আর টিলার পাশ দিয়ে হালকা চালে চলে গেছে সোমেশ্বরী নদী। রাণিখং মিশন দেখা শেষ করে আমরা গেলাম বিজিবি ক্যাম্পে। বিজিবি ক্যাম্প থেকে আর ওদিকে যেতে দেওয়া হয় না। সামনে আর মাইলখানেক পরে ভারতের সীমান্ত। বিজিবি স্থানীয়দের ওদিকে যেতে দিলেও ট্যুরিষ্টদের যেতে দেয় না। আমরা বিজিবি ক্যাম্প দেখা শেষ করে আবার উলটা পথে চলতে লাগলাম। এবার গন্তব্য বিজয়পুর চিনামাটির পাহাড়।

উল্টাদিকে ফিরে আবার রানী রাশিমণি স্মৃতিসৌধের পাশ ঘেঁষে আমরা ঢুকে গেলাম চিনা মাটির পাহাড় দেখতে। স্থানীয়রা বলে সাদা মাটির পাহাড়। এই জায়গাটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিনামাটির খনি। প্রায় পনেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই মাটি অবস্থিত। নিয়মিত মাটি তোলায় একপাশে লেকের মতো তৈরি হইছে। পানির কালার নীল। বিভিন্ন রকমের মাটি এখানে। গোলাপি, পিংক, নীল আরো অনেক রকম। বৃষ্টি পড়লে নাকি এই লেকগুলোর পানি রঙিন হয়ে যায়। খুব ইচ্ছা হলো পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটি। কিন্তু জিন্সের প্যান্ট পরা থাকায় সম্ভব হলো না। এক পাশে দেখলাম একজন বয়স্ক লোক ঝালমুড়ি বিক্রি করছে। আমরা সবাই গিয়ে তার সাথে আলাপ জুড়ে দিলাম। গল্প করতে করতে জানলাম--এই লেকগুলোর গভীরতা অনেক বেশি। প্রায় সত্তর আশি ফিট মতো। আমি ঝালমুড়ির টোঙা নিয়া একটা লেকের পাড়ে বসে পড়লাম। এখানে না আসলে ভ্রমণ অপূর্ণ হয়ে থাকতো। এত অদ্ভুত সুন্দর লেক আর মাটি এইদেশে আছে সেটা এখানে না আসলে বুঝা যাবে না। কি নীল নীল আর স্বচ্ছ পানি। রঙিন রঙিন মাটি, আহা!

এই লেক দেখার তৃপ্তি কখনো শেষ হবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে ভালো হতো এখানে তাবু ফেলে থাকতে পারলে। পূর্ণিনার বিশালাকার চাঁদ এই জলে কেমন দেখাবে সেটা কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলাম। আমাদের সাথে যদিও তাবু আছে তবুও এখন থাকা সম্ভব না। আমরা আজকে আবার খালিয়াজুরি যাবো। নাফিজ ভাই বললেন, “এখানে ব্যাটা আবার আসতে হবে। আরেকটা পুর্ণিমায় আসবো। লেকের পাড়ে থাকবো তাবু ফেলে।” এই মাটির পাহাড় ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে একটা তাবু নিয়ে এখানে পড়ে থাকি দুই-চারদিন। কিন্তু সম্ভব না। আমরা মধ্যবিত্ত ট্যুরিষ্ট। আমাদের ভ্রমণ করতে হয় দৌড়ের উপর। চিনামাটির পাহাড় দেখা শেষ করে আমরা চললাম গারো পাহাড় দেখতে।

গারো পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তাটা খুবই সুন্দর। এই পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশ পড়েছে ইন্ডিয়ায়। মাত্র অল্পটুকু অংশ পড়েছে বাংলাদেশের সীমান্তে। তাও পাহাড় না। টিলার মতো। গারো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ভারতের সীমান্তে কাছাকাছি চলে গেলাম। দুইদেশের মাঝখানে জিরো লাইন। উপারে চৌকিতে বসে আছে বি এস এফ। আমরা কতক্ষণ জিরো লাইনে দাঁড়ায়া ছবি-টবি তোললাম। তারপর রওয়ানা দিলাম বিরিশিরির উদ্দেশ্যে। বিরিশিরি কালচারাল একাডেমী দেখা এখনো বাকি। একাডেমি দেখা শেষ করে নেত্রকোনা। সেখান থেকে খালিয়াজুরি হাওর।

গারো পাহাড় থেকে ফিরার সময় একটা প্রাইমারি স্কুল নজরে পড়লো। স্কুলের নামফলকে লেখা, ‘স্যার ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়। দাতাঃ ফ্রান্সিস্কো ও এলেনা। (বিবাহের স্মৃতি স্মরণে)। ফ্লোরেন্স, ইতালি।’ নামফলকের এই লেখাটা পড়ে আমি গভীর আনন্দ পেলাম। স্রান্সিস্কো আর এলেনা নামে দুই তরুণ-তরুণীর মুখ কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, যারা তাদের বিয়ের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দূরদেশের এক পাহাড়ের কোলে অনগ্রসর শিশুদের জন্য একটা প্রাইমারি স্কুল তৈরি করে দিছে। হয়তো এলেনা আর ফ্রান্সিস্কোর বৈবাহিক সম্পর্ক এখন আর নাই। হয়তো তাদের গভীর ভালোবাসাবাসির দিন অনেক আগেই ফুরায়া গেছে। হতে পারে তারা এখন দুইজনই ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে ভালোবাসায় ব্যতিব্যস্ত। তবুও কোনো এক উদগ্র যৌবনে তাদের দুইজনের উথাল-পাতাল ভালোবাসাবাসির দিনগুলির স্বাক্ষী এই প্রাইমারি স্কুল। কিংবা এই রকমও হতে পারে, তাদের প্রেমের ঘোর এখনো কাটে নাই। এখনো দুইজন একজন আরেকজনের দিকে গভীর চোখ তোলে তাকায়া থাকে। মাঝেমাঝে কাজকাম থেকে ছুটি নিয়া দুইজনই এই দূর্দৈবের দেশে আসার জন্য উড়াল দেয়। বিমান বন্দরে নেমে ‘রেন্ট আ কার’ থেকে ভাড়া নেওয়া গাড়িতে ভাঙাচোরা রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে গারো পাহাড়ের কোলে এই স্কুলের মাঠটাতে এসে দাঁড়ায়। তখন হয়তো স্কুলের বাচ্চারা এই মাঠে খেলাধুলা করতে থাকে। কিংবা তখন হয়তো বাচ্চারা আর খেলাধুলা করে না, ক্লাসের টাইম হয়ে যাওয়ায় তারা ক্লাস করতে থাকে। ক্লাসের ভিতর থেকে বাচ্চারা দেখতে পায়, দুইজন বিদেশী স্কুলের মাঠ বরাবর লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের হেডস্যারের রুমের দিকে যাইতেছে। ফ্রান্সিস স্কুলের প্রধান শিক্ষক চশমার উপর দিয়া সরু চোখে দুই বিদেশীর দিকে তাকায়া থাকে। এবং তাকাইতে তাকাইতে বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ পর জিগাসা করে, “আপনারা কারা? এইখানে কি জন্য আইছেন?”

এলেনা-ফ্রান্সিস্কো দম্পতি হাসতে হাসতে জবাব দেয়, “ আমরা কেউ না। উই আর নোবডি।”

২৪ নভেম্বর, ’১৭। কার্তিকের রাত।

কসমোপলিটন, চট্টগ্রাম।

(চলবে… )

প্রথম পর্বঃ Click This Link

দ্বিতীয় পর্বঃ Click This Link

তৃতীয় পর্বঃ Click This Link

চতুর্থ পর্বঃ Click This Link

সর্বশেষ এডিট : ২৪ শে নভেম্বর, ২০১৯ বিকাল ৩:৩৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।