'পতিত ও পতিতা' নিয়ে ব্লগার 'ভুয়া মফিজ' বেশ ক্যাচালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। খানদানী ভাষাবিদেরা তাকে ভাষা নিয়ে অনেক পাঠ দিয়েছিলেন। একথা মানতে দ্বিধা নেই যে, খানদানী ভাষাবিদেরা মনে করে শুদ্ধভাষা শুধুমাত্র তাদের মত আর্যগনের ভাষা আর এই নিয়ে কাব্য সাহিত্য রচনার অধিকার একমাত্রই তাদেরই আছে। আমরা অনার্যগন জোর করে তাদের বলয়ে ঢুকতে গিয়ে ভাষাটার মর্যাদাহানী করে ছ্যড়াব্যাড়া করে ফেলি। এটা ঠিক যে এমন একটা কুলীন ব্রাহ্ম্য সুগভীরে শেকড় পোতা ভাষার 'ব্যাড়াছ্যারা' হলে সেটা ভাষার তথাকতিথ রক্ষাকর্তা মা-বাপ দের দিলে আঘাত লাগবেই। ' ভাষা(বাংলা) তুমি কার' সিরিজ লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা যে এই ভাষাটা নিয়ে এত গর্ব করি, যার ইজ্জত হানী হলে নিজেকে উলঙ্গ ভাবি আসলেই কি সেই ভাষাটা এমন 'কুলীন' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

** গঠনমূলক যে কোন আলোচনা সমালোচনা সাদরে মুক্তমনে গ্রহণ করা হবে।

বাংলার আদি সংস্কৃতি ও ধর্মান্তরিত মুসলিম!~ এই পর্বে আমি ব্লগার নিমোকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি বাঙ্গালী কাদের বলবেন?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন,

খুব সহজ, বাংলা ভাষায় কথা বলে যারা। সুদূর ইউরোপে থাকা জানা, পশ্চিমবঙ্গের পদাতিক, কিংবা এদেশের আমি সবাইই বাঙালি। নিঃসন্দেহ সহজ ভাষায় চমৎকার উত্তর-কিন্তু আমি আসলে যা জানতে চেয়েছি তাঁর উত্তর এখানে মেলেনি।

আচ্ছা বলুন দেখি, মনিপুরি(মায়াং) সারকী, মুরং, চাকমা, সাঁওতালী ভাষাও কি বাংলা ভাষার মধ্যে পড়ে? এরাও কি বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার? এই পুরো জাতিগোষ্ঠীকে কি আমরা বাঙ্গালী জাতি বলে ডাকব?

****

কেউ চাইলে প্রথম পর্বে চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন;

ভাষা (বাংলা)তুমি কার? (ভাষা শুধু আমাদের ভাষা নয়)

যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন? বলুন দেখি মুরং জাতির ভাষা সংস্কৃতি আচার আচরন পোষাক গড়ন চেহারা খাদ্যাভ্যাস কোন দিক দিয়ে চিরায়ত বাঙ্গালী ধারা ও মানুষের সাথে মেলে?

এর উত্তর কি তবে না? তাহলে এদের কি আমরা বাঙ্গালী জাতি থেকে হটিয়ে দিব?

এখানে একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে; লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজার হবে। এভাবে বাছতে বাছতে শেষমেষ বাঙালি জাতিই খুঁজে পাবেন না - সব দেখবেন মুখোশ পরে বসে আছে।

আসুন এখানে আমাদের সর্বকালের সেরা ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লার সরণাপন্ন হই;

বাঙ্গালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা (তৎকালীন সময়ের কথা)। কেবল বিভাগপূর্ব বাঙ্গালা দেশে নয়, তাহার প্রত্যন্ত স্থানেও বাঙ্গালা দেশভাষা রূপে প্রচলিত। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম ও মানভূমে বাঙ্গালা দেশভাষা। আসামের কাছাড় ও ধুবড়ী জেলার ভাষা বাঙ্গালা। বর্মার আরাকানের ভাষাও বাঙ্গালা। ভাষাভাষীর সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা। - সাল ১৯৬৫

ভাষার জীবন্ত রূপ তাহার কথ্য ভাষায়। স্থানভেদে বাঙ্গালার কথ্যরূপ নানাবিধ। “একজন লোকের দুইটা ছেলে ছিল” ইহা সাধু ভাষা। এই বাক্যটী নানা স্থানের কথ্য ভাষায় যে রূপ লইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে-

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ,

হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান --------------------------অ্যাক জন লোকের দুটি ছেলে ছিলো।

মেদিনীপুর (দক্ষিণ-পশ্চিম) ----------------------এক লোক্কার দুটা পো থাইল।

মালদা--------------------------------------------য়্যাক ঝোন্ ম্যাশের দুটা ব্যাটা আছলো।

রাঁচি (সরাকী)------------------------------------এক লোকের দু বেটা রাহে।

খুলনা, যশোহর-----------------------------------অ্যাক জন মার্শির দুটো ছাওয়াল ছিলো।

বগুড়া---------------------------------------------য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল।

রংপুর---------------------------------------------এক জন মানুশের দুইক্কা ব্যাটা আছিন্।

ঢাকা----------------------------------------------এক জন মানশের দুইডা পোলা আছিল।

সিলহেট-------------------------------------------এক মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল্।

কাছাড়--------------------------------------------এক জন মানুশর দুগুয়া পুয়া আছিল।

মণিপুর (মায়াং)-----------------------------------মুনি আগোর পূতো দূগো আসিল্।

চট্টগ্রাম--------------------------------------------এগুয়া মাশের দুয়া পুয়া আছিল্

চাকমা---------------------------------------------একজন তুন দিবা পুয়া এল।

এগুলো গেল আমাদের বাংলা অঞ্চলের বাংলা ভাষার কথ্যরূপ! কিন্তু এই কথাটিই যদি ভারতীয় অন্য কিছু ভাষায় অনুবাদ করা হয় তবে কেমন হয় আসুন দেখি;

হিন্দী- এক আদমী কে দো বেটে থে

নেপালী- এওতা মানিষকা দুই ছোড়া থিয়ে

মারাঠি- একা মানাসালা দোন মুলাগে হোতে

উর্দু- এক আদমী কে দো বেটে থে

ভোজপুরী- এগো আদমী কে দোগো বেটা রাহে

কি বুঝলেন? উপরের সবগুলো বাংলা ভাষা যারা বুঝবেন এইগুলো তাদের জন্য ডাল-ভাত, নয় কি? আমার ভাষাজ্ঞান অতি নিন্মমানের, আপনার জানা আছে কি পৃথিবীতে অন্য কোন ভাষার কথ্য আঞ্চলিক ভাষায় মুল ভাষার এত বেশী ফারাক আছে যে, মুল ভাষাভাষি নিজ দেশেই আঞ্চলিক ভাষার মানুষদের কোন কথাই বুঝতে পারে না?

মনিপুরি, কাছার, মায়াং, চাকমা, সিলেটি, চাঁটগায়ের ভাষা যদি বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বা উপভাষা হয়ে থাকে তাহলে হিন্দী,নেপালী, মারাঠি কি দোষ করল?

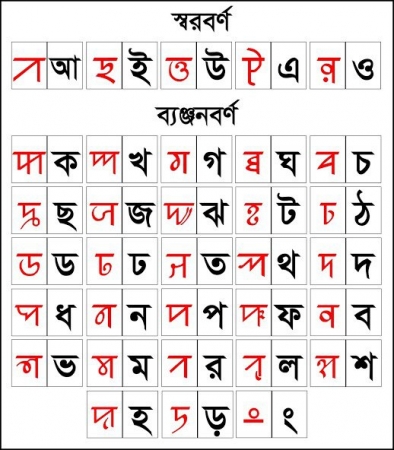

উত্তর এক কথায়, এগুলো সতন্ত্র ভাষা। এসকল ভাষার নিজস্ব লিপি আছে। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নিয়ে যতই প্যাঁচানো আলোচনা করা হোক না কেন আসলে মুল পার্থক্য ভাষার লেখ্য লিপি আছে উপভাষার তা নেই -থাকলেও মুল ভাষার সাথে সম্পর্কিত।

তাহলে সিলোটি আর চাঁটগায়ের ভাষা কি উপভাষা?

বহু পণ্ডিত সূদীর্ঘ সময় তর্ক করেছেন যে, চাঁটগায়ের আসলে বাংলা ভাষার অংশই নয়। এটা সতন্ত্র একটা ভাষা, যার একসময় আলাদা ও নিজস্ব লিপি ছিল।

বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অনুরূপ হানাফি বর্ণমালা যা আরবি বর্ণমালা সদৃশ একসময় চাটগাইয়া ভাষায় তেমন নাস্তালিক জাতীয় বর্ণমালা ব্যবাহার করা হোত।

আর তাঁর আগে বৌদ্ধ যুগে একদম বাংলা ভাষার শুরুর গল্প কিন্তু ভিন্নঃ বাংলা সাহিত্যের সুতিকাগার কিন্তু চাঁটগা আর তাঁর আঞ্চলিক ভাষা।

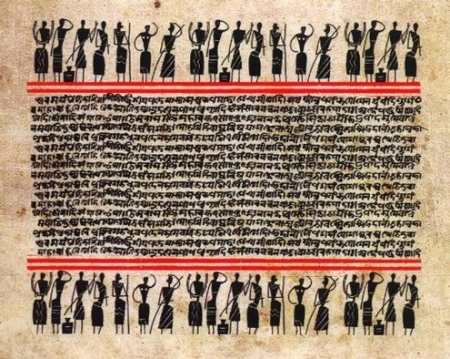

নয় কি? কিন্তু পণ্ডিতেরা যে বলেন, বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য 'চর্যাপদ' চাটগায়ের আঞ্চলিক ভাষায় সৃষ্টি!!

চাটগাঁ’র ভাষা, পার্সো-এরাবিক স্ক্রিপ্ট এবং কিছু কথা

চট্টগ্রামের ভাষার ইতিহাস

ড. শহীদুল্লাহর হিসাব অনুযায়ী ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার আরম্ভকাল। বাংলা ভাষার উৎপত্তি যখনই হোক, চর্যাপদ যে, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং এর বিপরীতে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত চর্যাপদকেই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন গণ্য করতে হবে। তাই ‘চর্যাপদ’ অদ্যাবধি বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের আসনে অধিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন হলো, চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হলে নেপালে গেল কীভাবে? এর উৎস-ভাষা এবং লেখার স্থানই বা কোথায়?

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের প্রারম্ভ হতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিক্ষাগত প্রাধান্য ছিল। চর্যাপদের ভাষা, শব্দগঠন, না-বোধক শব্দের অবস্থান, উৎপত্তিগত ইতিহাস, রচয়িতাদের ধর্ম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আধুনিক চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ও চাটগাঁইয়া ভাষার সাহিত্যকর্ম, আরকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চট্টগ্রামে চর্যাপদ রচিত হয়েছে এবং চর্যাপদের রচয়িতাগণের অধিকাংশই ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। অধিকন্তু তাঁরা যে দোহা বা চর্যাপদ নামের কাব্য সৃষ্টি করেছেন তা চট্টগ্রামের প্রাচীন আঞ্চলিক ভাষা অনুসরণে রচিত। (রেফারেন্স- ডঃ। মোঃ আমিন)

(চর্যাপদের ভাষা অবিমিশ্র বাংলা নয়, কারণ চর্যার কবিগণ ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের (যথা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার)। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা তখন নানাদিকে প্রসারিত ছিল। সেজন্য উড়িষ্যা, আসাম এমনকি বিহারের ভাষাদর্শও চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষা পূর্ব ভারতের একই মূল কথ্য ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বাঙালি, অসমিয়া ও উড়িষ্যাবাসী প্রত্যেকেই চর্যাপদের দাবিদার। তবে ‘বঙ্গাল দেশ’, ‘পঁউয়া খাল’ (পদ্মানদী), ‘বঙ্গালী ভইলি’ ইত্যাদির উল্লেখ থাকায় বাঙালির দাবি অগ্রগণ্যরূপে বিবেচিত হয়।(- বাঙলা পিডিয়া) ~ বাঙলা ভাষার প্রথম দিককার সাহিত্যসৃষ্টির কৃতিত্ব পুরোটাই পূর্ব বাংলার। পশ্চিম বাংলার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু পরিশেষে তাদের কথ্য ভাষাই অবশেষে প্রমিত বাঙলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয়। এ বড়ই হাস্যকর ব্যাপার যে মাতৃভাষা বহু কষ্ট করে শিখতে হয়- কৃত্রিমতার সাথে বলতে হয়।

(চর্যাপদে ধর্মঃ • ধর্ম সমন্বয়: চর্যাযুগের বাংলাদেশে বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ের আত্মব্যাপ্তি এবং আত্ম স্বাতন্ত্র রক্ষার প্রবল সচেতনা যুগপৎ প্রচলিত ছিল। ফলে চর্যার ধর্মমতের মধ্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক দেহবাদের ধারা অনেকটা পরিমাণে প্রবেশ করেছিল।ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই মিলন পাল পর্বের শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল। বৌদ্ধ সাধনার সঙ্গে বাংলার এই তান্ত্রিক সহজ সাধনার যোগবন্ধন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

• বাঙালির স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা: ভিন্ন ধর্মের সাধন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটলেও উন্নাসিকতাগর্বী আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি স্বাতন্ত্রপ্রিয় বাংলায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেনি। চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যগণ আচার-আচরণ সর্বস্ব বেদ-ধর্মের দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন-

"জাহের বান চিহ্ণ রূপ ণ জানী

সো কইসে আগম বে এ বখানী"।

কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা খুব সহজেই স্বাতন্ত্র প্রিয় বাঙালির হৃদয় জয় করেছিল।)

তাহলে আমরা আজকে যে বাংলা বলি সেটাই কি উপভাষা নাকি চাঁটগায়ের ভাষা উপভাষা? বড় জটিল প্রশ্ন।

***

এবার আসি সিলোটি ভাষায়ঃ

সিলেটি নাগরি লিপি (সিলেটি:, Silôṭi Nagri, বাংলা: সিলেটি লিপি), বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের এবং ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় ব্যবহৃত একটি লিপি। সিলেটের বাইরে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ জেলায় এই লিপির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয়, ব্রাহ্মী লিপি, হিন্দুধর্মমতে স্রষ্টা ব্রহ্মার পক্ষ থেকে দেওয়া একটি লিপি, তাই সিলেটের মুসলমানগণ এই লিপি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য রচনা কিংবা লেখালেখি করতে অস্বীকৃত হন। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা আলাদা একটি লিপি তৈরি করে নেওয়ার তাড়না অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় সিলেট নাগরী লিপির।যদিও জন্মগতভাবে সিলেটি নাগরি একটি ব্রাহ্মী লিপি এবং বিহারের কায়থী লিপির সাথে এ লিপির ব্যাপক মিল লক্ষণীয়।[সংস্কৃত ভাষায় এই লিপির নাম ছিল শ্রীহট্ট নাগরী লিপি। আরবি-ফারসি ভাষায় জালালাবাদী হরফ। সিলেটি ভাষায় ছিলটি নাগরি হরফ]

*** আজকে আমরা যেই বাংলা ভাষাকে বাঙ্গালির আত্মিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি সেটা মূলত সংস্কৃত ঘেঁষা ইন্দো আর্য পণ্ডিতদের উত্তরসুরীদের জোর করে চাপিয়ে দেয়া ভাষা। এ ভাষা মূলত নদীয়া ভিত্তিক-যা আদিবাংলার ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কহীন প্রায়।

বাংলা ভাষাকে বেশ কয়েকবার সংস্কৃতির রাহুবলয় থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার সর্বশেষ প্রচেষ্টাটা করেছিলেন সম্ভবত ' রাজা রাম মোহন রায়'! মানুষটা সময়ে শতবর্ষ আগেই চলে এসেছিলেন। রাজা না হয়েও যিনি রাজা ছিলেন।

কিন্তু সেই টোল পণ্ডিত আর কিছু ক্ষমতাবান ধূর্ত ধার্মিক সাথে করে হিন্দু শিক্ষিত সমাজকে ( এখানে অবশ্য মীর মোশাররফ হোসেনের মত কিছু মুসলিম মনীষীও দায়ভার এড়াতে পারেন না) নিয়ে ভাষায় ধর্মের খোলস পড়ানোর জন্য ফের টেনে এনেছে সংস্কৃত-কে।

অথচ ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বলেছেন, আমরা হিন্দুকালের কোন বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজগন সংস্কৃতের উতসাহদাতা ছিলেন। ব্রাণহ্মণ্যেতর ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ঠ বলিইয়া সম্ভবতঃ তাহারা বাংলার প্রতি বিদিষ্ট ছিল।

অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ নদীয়ার আর্য ব্রাহ্মন উচ্চ বর্ণীয় পণ্ডিতেরাই একসময় বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে গেল! শুরু যারা করেছিল সেই বৌদ্ধদের নাম গন্ধ মুছে গেল। কোথায় গেল বাংলার কোল জাতি কোথায় গেল মুন্ডা ভাষা, আদি পালি ভাষার উপরে পলি মাটি পড়ে গিয়ে 'বারো বিলিয়ন' শব্দের জগাখিচুরি মার্কা এক কুলিণ ভাষা আমাদের গ্রাস করে নিল'। আর এক সময়ে দেশ ত্যাগী ভুখা নাঙ্গা ইন্দো আর্যরা (মূলত ব্রাহ্মন/ক্ষত্রীয়)আমাদের মাটি, ভাষা, গোত্র জাতি, সাংস্কৃতির রক্ষক ভক্ষক।

অথচ ডঃ সুনীতিকুমার চট্রপাধ্যায় ' The Origin and Development of Bengali Language' এ অনেক গবেষণা করে বলেছেন সংস্কৃত থেকে বাঙলা ও উপমহাদেশীয় বেশিরভাগ ভাষার জন্ম। অন্যান্য ভাষাবিদের মধ্যে সিলভার লেভী, ম্যাক্স মুলার তাঁর সাথে সুর মিলিয়েছেন। কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ডঃ দীনেশ্চন্দ্র সেনের গবেষণা সহায়ক হিসেবে ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহকে নিযুক্ত করা পরে তিনি বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করার দারুণ এক সুযোগ পেয়ে যান। সুদীর্ঘ গবেষনায় তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে, বাঙলা ভাষার সৃষ্টি সংস্কৃত থেকে হয়নি। তবে তাঁর গবেষণা যখন শেষ করলেন ততদিনে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেছে। তাঁর কথা আর কেউ শুনল না- শুনলেও আর পাত্তা দিল না সম্ভবত। ইতিহাস ডঃ সুনীতিকুমার চট্রপাধ্যায়, সিলভার লেভী, ম্যাক্স মুলার- এর মত বিশ্বখ্যাত ভাষাবিদদের তত্ত্বকেই স্বীকার করে নিল।

***

কেন বলুনতো আমাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে আমাদের নিজেদের কাছেই অনেক বেশি অপরিচিত ঠেকছে কিন্তু বিজাতীয় হিন্দী, মারাঠি,ভোজপুরি, নেপালি সে তুলনায় অনেক বেশি সহজবোধ্য মনে হচ্ছে?

এর একটাই কারন; তা হচ্ছে, এ সবগুলো ভাষাতেই সংস্কৃতের আগ্রাসন- ঠিক যেভাবে বাঙলা ভাষায় হয়েছে। ভারতবর্ষে সম্ভবত সর্বপ্রথম

ইন্দো-আর্য মাইগ্রেশন হবার কারনেই তাদের আচার, আচরন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এভাবে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীতে যদিও বহু জাতি গোষ্ঠী ধর্ম বর্ণের মানুষেরা আমাদের আমূল পাল্টে দেবার তবে সেভাবে আর সফলকাম হয়নি। আর্য ব্রাহ্মন ক্ষত্রীয়রা এদেশের মানুষের মননে ও মগজে আসন গেড়ে বসেছে যে, তাদের আচার, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা সবই আমাদের আদি ও নিজস্ব।

সংস্কৃতের আগ্রাসন যদি আমাদের ভাষায় এভাবে না হোত তাহলে হয়তো আমাদের নিজস্ব উপভাষাগুলো নিজেদের কাছে বিজাতীয় ঠেকত না। আজকে শুদ্ধ ভাষার নামে যা আমাদের শেখানো হচ্ছে তা আসলে বাঙলা ভাষার নামে তালগোল পাকানো বিজাতীয় এক ভাষা।

উদ্ভট অক্ষর, অপ্রয়োজনীয় বর্ণ, গোজামিলে ভরা ভজঘট পাকানো ব্যাকারণ, ভয়ঙ্কর সব যুক্তাক্ষরের অত্যাচারে আমরা পর্যদুস্ত! এগুলো সব কন্সপেরেসি- একটা জাতিকে শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র! পৃথিবী এমন কটা জাতি অবশিষ্ঠ আছে যে তাঁর নিজেদের ভাষায় শিক্ষা নিয়ে ভয় পায়?

(***বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উৎস খুঁজতে গেলে দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ কবিগণকে পাওয়া যায় যারা ভাবতেন যে কথ্য ভাষা তাদের চাহিদা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মাধ্যমে পরবর্তীতে আবার তৎকালীন বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এসব পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহে অধিক পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহারের কারণে তৎসম শব্দ সাধারণ ব্যবহারে প্রবেশ করে।

বাঙালির অভিধান প্রায় ৪০% তৎসম (প্রায় ৫৮% তদ্ভব শব্দভাণ্ডার পুরানো ইন্দো-আর্য থেকে অপভ্রংশ এবং অবহট্ঠের মতো প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামনাথ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা প্রচুর পরিমাণে তৎসমের বাংলা ভাষায় পরিচয় করিয়েছিলেন। বলা হয় বাংলায় বিশ্ববিশ্রুত কবি-সাহিত্যিকদের সাধারণ লেখায় ব্যবহৃত শব্দের শতকরা ২৫ টি ছিল তৎসম ।)

চলবে...

সর্বশেষ এডিট : ১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০:৫৭

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।